贪婪山

- 目录

- 扉页

- 序

- 惠别镇的女士们

- 贪婪山

- 马布夫人

- 威公爵失马

- 西蒙内利先生,或曰仙灵鳏夫

- 汤姆·明风,或曰索尔斯比仙桥落成记

- 马布夫人

- 威公爵失马

- 西蒙内利先生,或曰仙灵鳏夫

- 汤姆·明风,或曰索尔斯比仙桥落成记

- 丑角与回纹饰

- 约翰·乌斯克格拉斯和坎布里亚的烧炭人

- 有关如何与仙人打交道的一些小建议——代译后记

- 名家及媒体评价

- 上一页下一页

“别,”我对她说,“睡觉去吧。今晚我就睡在这儿。心血来潮而已。”

约翰爵士皱起眉头想了想,那几条狗也许还是留在屋里比较好,毕竟一个月还没结束。但是微风穿过窗棂,带来了贪婪山上甜美的草木气息。

“我猜不出,福克斯顿博士。”

“一个仙子,米兰达!你猜他在做什么?”

笼罩风笛馆的晨雾变成了玫瑰色,随后变蓝,然后又变回银灰。我听见兰花丛中传来一阵响动。那只是三只小鸟飞起来的声音。

“这是两码事,”奥伯雷先生说,“米兰达一向都快快乐乐的。”

我们又都不说话了。

问:他们的政体是君主专制还是联邦共和?

“啊!”我答不出话了。

“唉,妈妈,”我说,“你怎么又开始翻旧账了?不过是小几个馅饼而已!”

少许光线从半开的厨房门里透出来,照在薰衣草花丛上。达芙涅看了看四周。(达芙涅·巴伯拉罕:米兰达·绍尔斯顿夫人——即我本人——的贴身侍女;黄头发;总有股好闻的迷迭香味道;还有一红一蓝两条长裙。)她轻轻叫道:“夫人,夫人。”随后她又来到小径上,四下张望。眼见找不到我,她十分紧张,生怕我已经被约翰爵士淹死在马槽里了。

“啊,”我高兴地叫起来,“别担心,亲爱的!我当然会每天为你纺又细又软的丝线。达芙涅和我还会用这些线给你做衬衣,你穿上衬衣的时候会感到仿佛我在亲吻你。”

“您能让我见识一下这些咒语吗,奥伯雷先生?”

“但是,”梅尔卓斯先生说,“只有英俊的年轻人才会得到她的礼物。”

可是我已经没时间告诉他我想干什么了,因为约翰爵士催我回屋。

谢普勒斯先生说,他们肯定不可能像基督徒或者斑鸠那样忠贞地生活在一起,他们共享所有的仙女。梅尔卓斯先生说:嗯!奥伯雷先生“哈”的一声大叫,飞快地记下这点。

“我太惊讶了,”我对他们说,“你们问到了什么?那个法利赛人怎么跟你们说的?”

法利赛人该拿亚麻线给我了。但是他没来。

约翰爵士对这个诊断结果非常满意。回来的路上我们一起大声歌唱。我们实在太高兴了,连他的三条大黑狗也高声叫起来,跟我们一起称赞博学的布大夫和大天使拉斐尔。

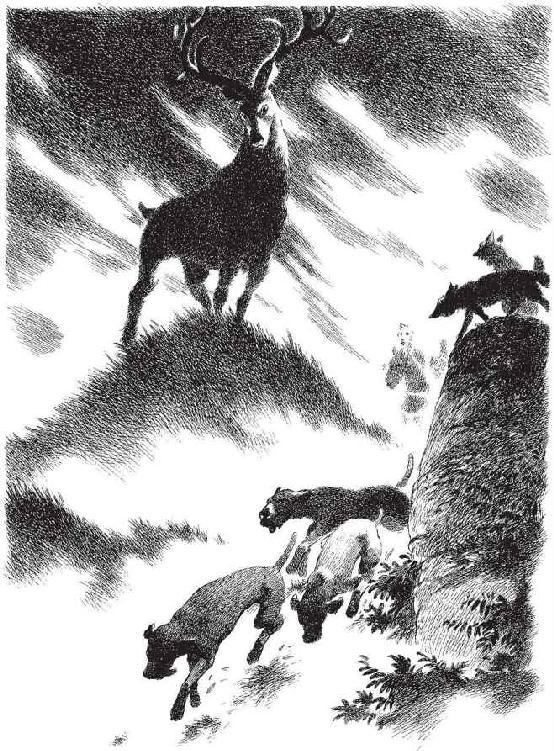

“咳,什么也没有,米兰达。”梅尔卓斯先生兴致勃勃地说,“我们必须给你讲讲今天的奇遇。当我们到了贪婪山上,柏拉图、苏格拉底和欧几里德……”(他是指十恶不赦、罪加一等、罪大恶极这三条狗)“……就好像它们最亲爱的朋友在山上等着迎接它们似的一路飞跑,我们的马跟在它们后面,完全不听指挥。它们领着我们来到一片以前从未见过的山坡上。一头健壮的雄鹿从我们面前走过,它闪亮的鬃毛上点缀着雨滴,那样子就仿佛是一切造物之王,而我们人类却微不足道。狐狸在路边看着我们经过。小灰兔从它们石缝之间的窝里抬起头,一脸毫不害怕的样子。但是我们没时间去大惊小怪,因为柏拉图、苏格拉底和欧几里德在前面飞跑,我们的马一路跟随……”

“晚上好,我亲爱的妈妈,”我对她说,“到屋里来吃些点心喝点酒吧。”

多年以来,奥伯雷先生一直希望到访这个地区,因为这里有无数的古代英灵,可是,用奥伯雷先生的话来说,如果没有一个热心而睿智的人来为他们著书立传的话,他们转瞬就会消亡,在后世的传说中湮没无闻。奥伯雷先生虽然渴望实现这个计划,但却因资金匮乏而受阻,而且这一带也没有哪个朋友会高高兴兴地欢迎他来长住。奥伯雷先生曾经富甲一方,有封地,有庄园,有农场,还有成群的牛羊,以及(我猜)大箱大箱的金银财宝。不过在历经法律的审判、命运的捉弄和亲人的离弃之后他失去了这一切。他说没有任何东西能像法律条文一样让学者流泪发疯了。“不过,”他又说,“我现在很快乐,米兰达,我的麻烦结束了。”随后他问我借了三镑钱。

“法利赛人?”奥伯雷先生问,“法利赛人是什么,孩子?”

“不,也不是。”说完那黑家伙就飞走了。

可她没理我,只是盯着整个花园,双手使劲绞她的围裙。“啊,”她说(眼睛看着山毛榉树,好像在和树说话),“我闺女会怕得要死的!”

“约翰爵士,约翰爵士,”奥伯雷先生叫道,“仆人们这是要去哪儿?他们走了谁来照看绍尔斯顿夫人?”(约翰爵士告诉他们我病了。)

其他学者也很快就来了。他们都非常著名。梅尔卓斯先生是个安静和蔼的绅士,一袭灰衣,作为昆虫方面的专家,他收藏了237只死虫子,全装在一个盒子里。谢普勒斯先生确定了伦敦城的建城日。这相当于伦敦的生日,因此他可以按星相学理论给伦敦算命——他知道伦敦的全部未来。福克斯顿博士因“康沃尔人是鱼类”这一无可辩驳的观点而为人所知。他鬈曲的胡须自然也就成了智慧的象征。

福克斯顿博士挥舞着他的帽子。谢普勒斯先生向我飞吻了不下二十次。梅尔卓斯先生把手放在胸口上祈祷。奥伯雷先生只是看着我微笑。

“他唱的是:‘这也不对,那也错;我的名字是汤姆·提·托。’”奥伯雷先生回答。

“哦,”我说,“他们可以做很多事情呀:烤蛋糕、赶羊群、掼黄油、纺线……”

很快那个法利赛人就捧着亚麻线穿过夜间的薄雾来了。我首先猜他叫所罗门,然后我又猜他叫西庇太。最后我说出了他的真名,可怜的汤姆·提·托哭嚎起来,回到他又冷又孤单的白垩坑里去了。

“米兰达,我希望你没有撒谎。米兰达,做妻子的应该服从丈夫的意志并加以执行,只有这样才能使他不至于获罪。迫使人获罪是十分邪恶的事情。盛怒杀人便是如此。”

“哦,”我说,“他们正因为咒语失败而沮丧呢!不www.99lib.net过我却把你叫来了。”

他们一气提了四十二个问题准备去问那倒霉的法利赛人,到最后还为删减哪些问题争执起来。

“怎么了,米兰达?”他说。

“哦,”我回答,“这我知道,它们叫柏拉图、苏格拉底和欧几里德。约翰爵士告诉过我。”

奥伯雷先生直摇头。

“你听人家这么说过吗?”那个黑色小家伙一面挠他的胳肢窝一面说,“唔,女人,那传说是错的。”

福克斯顿博士非常严肃地说:“我们是学者,是绅士,约翰爵士,我们不纺线。”

“他们住在山上,”我告诉他,“或者山下,这个我不清楚。他们会把挤奶工掐得青一块紫一块的。有时候他们会扫地、喝掉奶油或者在鞋子里留下银币。他们戴着白帽子,能指挥马匹和鳕鱼,能骑在草茎上四处飞行,常常会飞到法国国王的酒柜里,喝光银杯里的酒,然后等着看坏人被绞死——如果愿意,他们是可以救下这个人的。”

哦,福克斯顿博士说,康沃尔郡曾有仙灵女子听见一位可敬的绅士在祈祷,她便问像她这样的仙子是否也能得到救赎和永生。那位绅士说不能。于是她失望地哭嚎着从悬崖上跳入泛着泡沫的大海。福克斯顿博士说,这个故事是他从一个终身厌恶谎言的义人那里听来的,否则他也不会相信此事。满怀慈悲之心的梅尔卓斯先生甚至为此落泪了。

“哦,亲爱的,”我对约翰爵士说,“怎么了?别让那些学者们看见你这么阴沉!他们希望让你高兴。”

约翰·绍尔斯顿爵士时年二十三岁,中等身材,黑眼睛,举止潇洒。可是他极少微笑,只在别人都笑的时候也跟着笑笑罢了。他小时候曾被巨大的悲痛和可怕的愤怒折磨过,因而造成了这种叫邻居、朋友和仆人无不畏惧的性格。也许是因为他过于完美(年轻、美貌、财富,不一而足),上天也嫉妒,所以对他施加了可怕的诅咒。我们有一只在婚礼那天出生的小狗,只有三四周大,走路总有点歪歪倒倒,它喜欢在约翰爵士吃完饭坐着休息时爬到他肩上去,好像特别喜欢他似的。但是有一次一匹马从窗户里探头进来,它吓坏了,竟然把约翰爵士的一件外套弄得臭气熏天,他便把它装进一只麻袋,淹死在马厩的水槽里。我们管那小狗叫“小迷糊”,因为(达芙涅说)不管什么都能把它弄得迷迷糊糊。(但我觉得它肯定犯迷糊自己是怎么死的。)约翰爵士现在有三条大黑狗,他最喜欢的事情就是去贪婪山上打猎。

福克斯顿博士(前文法学校教师)敲了他的头叫他安静。

孩提时代,我住在贪婪山另一侧的昆斯医生家。有时透过窗户可以望见贪婪山(山中有法利赛人居住),在冬日的微光中仿如一艘细长的棕色大船航行在灰色的海洋上,更远处昏暗的树林里还能看见星星点点的银光。

我从窗户里看见学者们仍旧坐在山毛榉树下。约翰爵士一走他们就都高高兴兴的了。日落时分他们喝酒唱歌,为彼此的健康干杯,为他们年轻时梦想中的牧羊女歌唱。最后他们手挽手唱着歌睡觉去了。

这天我和学者们坐在一棵正对着贪婪山的大山毛榉树下。

我们都说不出话来。

“奥伯雷先生!”我叫他。

“……快,快,快,快,来,来,来,来。急急如律令,急急如律令。阿门,阿门,阿门……”奥伯雷先生顿了一下,随后响亮地说了一声,“以下省略!”

“什么事,米兰达?”

在作者为这个故事搜集的诸多资料里,她似乎特别喜欢民俗学者爱德华·克劳德于1898年用萨福克方言写成的汤姆·提·托的故事。

他还没来得及回答,梅尔卓斯先生就皱起眉头问这些咒语是否有效。

先前笼罩着风笛馆的薄雾变成了雨滴。我听见窗台底下有点响动,但搞不清那是什么。

“哦,”我说,“亲爱的学者们,你们看见了法利赛人,这真是太让人高兴了!但是我更高兴看见你们安全地回来。去吃晚饭吧,恐怕只能凑合吃点了。”

“我猜不出,福克斯顿博士。”

灰兔子跳出来,在夕阳中四下张望,然后跑进厨房花园里偷吃我们的香菜。猫头鹰在树林里啸叫着,狐狸也随声附和。贪婪山上还有最后一丝余晖。约翰爵士该来杀我了。但他没来。

“我们突然在昏暗树林中的一小片绿地上停下来。草地上鲜花盛开,那阴沉的家伙说这些鲜花在别处都是前所未见的。但约翰爵士说他是傻瓜,约翰爵士说他知道这些花儿的名字,就跟知道他自己的名字一样清楚——它们是‘牧羊人的日晷’‘挤奶女工的扣子’和‘护林人的梳子’。草地中央有一个白垩坑,它几乎完全藏在高高的草丛和约翰爵士介绍的那些花朵之中。坑里传来一阵哼哼唱歌的声音。其他人拼尽全力抓住狗,我们就悄悄走过去,低头往坑里一看。你猜我们看见什么了。”

“是的,没错!”谢普勒斯先生附和道,“有个阴沉沉的家伙嚷嚷说我们肯定无意间闯入了地下的仙国,动物们在这儿都比人类高贵,因为在地面上它们受了不少伤害。福克斯顿博士开始大谈特谈因中了魔法而永远骑行的骑士们,他们不敢下马,因为害怕一旦触及地面就会变为尘土。但是奥伯雷先生告诉我们要笃信上帝,绝不畏惧……”

“早安,学者们!”我向他们问好,“你们找到法利赛人的王后了吗?”

当天晚上我们回到家,我正独自在高大的古木间散步,不期然遇见了斯洛泼太太(我的母亲)。

结婚两个月后,我和约翰爵士前往剑桥大学拜访名医九_九_藏_书_网理查德·布莱克斯旺,以期治好他的忧郁症。我们还随身带了一个水晶瓶,里面装了一些他的尿液。布大夫走到一间挂着黑色天鹅绒帘子的密室里跪下祈祷。随后大天使拉斐尔就(和布大夫以往无数次祈祷时一样)在密室中现身了,并审视着约翰的尿液。布大夫告诉我们拉斐尔凭着颜色(鲜红如血)就知道病因了,令约翰爵士如此郁郁不乐的原因是他周围缺乏睿智的谈吐。大天使拉斐尔还说,约翰爵士必须将众位学者请到家中,通过哲学、几何学、修辞学、机械理论等学问来锻炼他们的头脑;约翰爵士则通过倾听他们的讨论来促使自己的思想以更愉悦的方式运转。

“我觉得好多了,”我回答,“到月底我大概就全好了。对了,亲爱的学者们,我得告诉你们我做的一个怪梦。我梦见如果知道了法利赛人的真名就能更容易地召唤他们。”

约翰爵士走了以后,学者们纷纷说风笛馆现在变得沉闷压抑。谢普勒斯先生说,也许应该趁此机会回到广阔的世界中去。但是所有人都认为应该等到绍尔斯顿夫人康复,并且都同声赞扬我善良可人。梅尔卓斯先生一抬头。“怎么回事!”他大声说,“绍尔斯顿夫人在那扇被树叶遮掩的小窗户里!”

雨下了一整天。整整一天约翰爵士新雇来的仆人们把家里弄得一团糟,因为没人指挥他们该怎么做事。面包没有发酵。黄油没人去搅。餐刀和镰刀乱七八糟放在一起。门开着也没人去关。马和牛被赶进田里,撞坏了篱笆,踩坏了庄稼。几个我没见过的捣蛋鬼爬上果园围墙偷吃苹果,几乎吃坏了肚子才回家。整座宅子里我只听见新仆人们不停地互相吵架。

随后他拿起亚麻飞走了。

福克斯顿博士有一顶魔法帽,(他认为)是老巫师西蒙·弗曼戴过的。他把帽子扣在头上。太阳升上了贪婪山。奥伯雷先生开始用十分清晰的声音念咒语,净是些魔法词汇,就像布丁里的李子干一样多。

整整一夜,那三条狗咆哮着尖叫着,仿佛它们做梦都在贪婪山上追猎我。

“米兰达!”学者们叫起来。

“怎么了,米兰达?”他问。

“哦,好吧。”我说,“我应该可以在一个月之内猜出来。”

“你是个好法利赛人还是个坏法利赛人?”我问。

“……以忠实温顺之态出现在吾人真实视野中,绝无丝毫谬误、虚伪和谎言。助吾解决一切问题,达成一切目的,无论请求或要求……”

“晚上好,亲爱的学者们。你们猎到了什么?”

“贪婪山上有鹿。”约翰爵士想了想回答道。

“奥伯雷先生。”我说。

“哦,”我答道,“你是法利赛人吗?”

一个声音突然说:“女人,你叫我干什么?”

“哦,”她嚷道,“我就说她会害怕的!我就说过!我让她结了一门好亲事,当上了阔太太,随心所欲地吃好吃的,穿好衣裳,认识大人物,可她居然忘恩负义!不过,”她拍拍自己的鼻子,狡猾地说,“我闺女不会有事的。约翰·绍尔斯顿爵士仍然很爱她,根本就忘了亚麻线这回事……”

可是约翰·绍尔斯顿爵士不会忘记任何事情,这点就和贪婪山上住着法利赛人一样毋庸置疑,到我们结婚第一年最后一个月的第一天,他肯定会问我亚麻线的事情。一开始我真想痛哭一场,但随后我想起昆斯医生讲过的那些高贵贤能的罗马女子,无论经受多么大的痛苦她们都不会流泪;而我呢,我有一个聪明的头脑,无数好主意在里面来了又去,更何况我还有张天使般的面孔。“怕什么,”我对自己说,“绝对有办法解决这个问题。”我立马决定把这办法找出来。

“不,不是。”那黑家伙晃着他的尾巴否定道。

突然间家里的三条狗开始狂吠,并且非常奇怪地上蹿下跳,仿佛神魂已然颠倒。它们实在有些吓人,并且叫唤了很长时间,我只好躲在角落里。

法利赛人考虑了一下我说的事,最后说:“这个我来做。每天早晨我会到你窗台上,给你带来头天夜里纺好的五束亚麻线。”

风笛馆是座无比可爱的老式建筑,仿佛总在阳光下微笑。它的历史十分悠久(也许可以追溯到所罗门王时代)。屋子周围有大片草地,高过屋顶的古木就像神话时代高大的绅士淑女们一般披着金色光芒织就的长袍。阴暗的小径上则覆盖着水薄荷、百里香等芳香四溢的植物,夏天我和达芙涅穿过这些植物时,恍然感到天使的气息正环绕着我们。

“哦,”奥伯雷先生说,“随便从哪儿开始,米兰达,不过要趁它在你脑子里还鲜活的时候马上写下来。因为记忆就像蝴蝶,在你犹豫的时候它们就从窗畔飞走了。要是把我忘记的事情全放在陛下的舰艇里,米兰达,舰艇会沉没的。”

那个法利赛人把他那又长又黑的尾巴甩来甩去,好像在思考我的问题。“这你管不着。”他最终看着窗户的方向说道,“你家草地上站着四个糟老头子,还有一顶怪模怪样的帽子,都乱成一团了。”

奥伯雷先生立志记下一切他所知的前朝风俗。他有股白兰地加粉笔的味道,全身上下沾满墨水点。他在每一个衣服口袋里都揣着纸条,以便随时撰写他的历史学。他是英国皇家学会的会员,也是我的好朋友。他记录了所有伟大英明人物的生平,好让他们的事迹可以流芳百世。奥伯雷先生认为自己就像是在旧时代这艘沉船中拾取船骨和遗物并把它们摆放在沙滩上的人。“不过,”他说,“遗忘的潮水才是它们的归宿。”

约翰爵士弯腰对他们小声说了些什么,他们全都吓呆了。

“是啊,”谢普勒斯先生附和道,“但至少我们使得绍尔斯顿夫人……”(他是说我)“……非常快乐。她喜欢听我们讨论学问。”

“不,我没有害怕,”我说,“你紧张什么?放松点,好妈妈,跟我说说你在怕什么。”

“九*九*藏*书*网确实。”梅尔卓斯先生附和道,“我不会纺线,但我会做馅饼。我在书里看到过,应该会做。先取一些面粉,加入水和葡萄干,再加肉,随便哪种,你喜欢就好,也许还要加一些鸡蛋,然后……”

福克斯顿博士率先叹气道:“人人都知道那仙后不可信任。她反复无常。”

“也许,”谢普勒斯先生(很刻薄地)说,“她只是不喜欢你的帽子。”

“同样,”那个法利赛人非常得意地说,“你也不知道你自己的名字。”

“我们这是去哪儿,约翰爵士?”我又问,“我之前从没见过这道小楼梯。是你小时候发现的吗?你想让我看的就是这个吗?”

“是的,”我说,“还有很多别的东西。我记得刚结婚时你曾说过,世间的一切娱乐都比不上去贪婪山上打猎,杀掉那些野兽,再回家亲吻你心爱的米兰达。我想你也许应该把狗也带上,让它们闻闻青草的味道。再带上你那些博学的客人,约翰爵士,就这样去贪婪山上打猎吧。”

“什么也没说。”福克斯顿博士不大高兴地回答,“我们问了全部一百四十七个问题,因此才在山上待了那么久,连晚饭都没赶上。但那是个特别傻的法利赛人。”

“只是一些看门狗。”我安慰她,“晚安吧,好达芙涅。上帝保佑你。我一点儿也不害怕。”

我仔仔细细地听着,重复他说过的每一个字,只不过在他说“王后蒂塔尼娅”的时候我就说“法利赛子民”。

“我们够英俊了。”谢普勒斯先生答道。

临近月末的一天,我向窗外望去,被一大群愁眉苦脸的仆人吓了一跳。他们正慢慢离开风笛馆,黄头发的达芙涅也在其中,眼泪汪汪的。山毛榉树下站着四位学者,同样被这幅景象惊呆了。

法利赛人大笑:“女人,你是我的了。”

“哦,可是,”她回答,“我说了。而且这对我闺女有益无害。约翰·绍尔斯顿爵士看着我,那双漂亮的眼睛就像从他脑子里跳出来的巧克力,他说:‘哦,天哪!我从来没听说过有人能一天纺五束亚麻线!斯洛泼太太,把你女儿嫁给我吧,就在这个礼拜天。’‘很好,’我说,‘可是她能不能吃到所有她喜欢的点心,穿所有她喜欢的衣裳,和所有她喜欢的人交朋友呢?’‘可以!’他说,‘都可以!不过在结婚第一年的最后一个月,她必须每天替我纺五束亚麻线,否则……’”

“不,没这么简单。”她继续对朱庇特说(好像这位大神反驳了她似的),“总之,”她说,“我是被吓得手忙脚乱,我跟所罗门·格兰迪和蓝皮说……”(那是她的猫)“……我跟它们说,我闺女今天居然吃了五个馅饼!五个啊!然后我一抬头,正看见约翰·绍尔斯顿爵士骑着他的小马驹过来,像块小黄油一样嫩。他问我:‘你刚才说什么,斯洛泼太太?’哈!我知道约翰·绍尔斯顿爵士很喜欢我闺女,我知道他经常隔着接骨木树丛偷看我闺女,我当然不能说我闺女吃了五个馅饼。所以我骗他说,我闺女今天纺了五束亚麻线……”

“为什么,米兰达?”梅尔卓斯先生问。

整个冬天,学者们高谈阔论,约翰爵士非常高兴。可是他过去的不幸给他留下了后遗症,任何事物在开始的时候越是讨他喜欢,到最后就越是令他厌恶。开春之后,他开始在私底下叫他们天杀的、下流坯、酒鬼、恶棍;全然不论他们学识渊博,只抱怨他们吃得太多,还皱起眉头阴起脸盯着他们,直盯得他们胃口全无,连一小块面包也啃不动了,只能闷闷不乐地枯坐一旁。很快夏天到了,约翰爵士和我马上就要结婚一年了。我绞尽脑汁想办法,直到最后一天才终于想到了。

“奥伯雷先生。”我说。

“我叫米兰达·斯洛泼,”我说,“……我的意思是说,米兰达·绍尔斯顿。”

“是叫理查德吗?”我问。

“蒂塔尼娅。”谢普勒斯先生建议道。

问:如果是君主专制的话,那么他们的国王和王后是否会吵架(如我们的传说所言)?

“那你知道吗?”我问。

说来奇怪,我竟然完全没听见约翰爵士进来的声音。直到看见他的影子跳动着映在墙上我才发现。他看见五束纺好的亚麻线时显得非常惊讶。

“哦!”福克斯顿博士明白了,“她是说仙子。”

“一天纺五束亚麻线……啊,约翰爵士,从来没有人能办到这一点!”

“约翰·绍尔斯顿爵士来了!”福克斯顿博士低声说。

当屋里的微光与日暮的光线融为一色时,那个法利赛人回来了。

奥伯雷先生问:“你好些了吗,米兰达?”

“我把亚麻线带来了。”他说,“现在,说说我叫什么名字吧。”

每天早晨他都给我拿来亚麻和食物,每次他一来那些黑狗就很高兴,但却比不上法利赛人来时的高兴劲。他一来它们就乐疯了似的蹦跳着,还使劲嗅他,好像他香得跟玫瑰一般。我坐在一边回忆我听说过的所有名字,但从来都没猜对过。每天晚上法利赛人都带来纺好的亚麻线,每次他都离我更近一些,而且也越来越频繁地摇尾巴,似乎很高兴。“女人,”他说,“你肯定是我的了。”而每天晚上约翰爵士来拿亚麻线的时候都很疑惑,因为他知道有那三条狗守着,除他之外任何人都不能接近我。

笼罩风笛馆的薄雾变成了金色。我听见鸡舍里传来一阵响动。那只是狐狸要窜回它在林中的家了。

“真糟糕。”我说。

“那么他唱了什么?”我问。

“你的侍女也能干这些事,”谢普勒斯先生说,“我们主要是想弄清楚仙族的政治。因此最好是http://www.99lib.net召唤仙后。而且,”他补充道,“她可能会给我们礼物。”

可怜的医生去世那天我母亲烤了五个馅饼。如今心怀恶意的人总会像嗡嗡乱飞的苍蝇一样,四处散布流言蜚语,其实那几个馅饼(我母亲烤的)都小得出奇,而我呢,当时出于某种突如其来的原因,突然感觉饥饿难耐,便把它们全部吃了,母亲还为此和我大吵了一架。她怒不可遏地诅咒我将来必遭灾祸(穷困潦倒,嫁给乞丐或吉卜赛人,诸如此类)。但是奥伯雷先生说,我这样的美人不会无人问津,也的确如他所言,我和约翰·绍尔斯顿爵士结了婚,搬到风笛馆生活。

那是个黑色的东西。有毛。腿长得像水壶把手。脸很难看。还有一条长长的黑色尾巴,这让我大为惊讶。爱尔兰人倒是长着尺把长的尾巴(我想这是常识),但我从来不知道法利赛人也长尾巴。

随后约翰爵士骑着一匹像暴风雨一样黑的马回来了。他皱着眉头,一脸不快,后面跟着十恶不赦、罪加一等和罪大恶极。他看见了纺好的亚麻线,我便和他一起下去跟那些快活的学者们吃喝去了,他们这会儿甚至编了一首四绅士奇遇法利赛人的歌儿来唱。我们之前的仆人们很快就会回来,每个人都会拿到六便士去为约翰爵士的健康干一杯。

法利赛人用他的小黑眼睛盯着蹲在角落里的我:“每天晚上我允许你有三次机会猜我的名字,如果你在这个月之内没能猜中我的名字,女人,你就跟我走!”

“吾人,约翰·奥伯雷,唤汝之名,王后蒂塔尼娅,以……”

我母亲是昆斯医生的看护兼厨娘。医生是位老派而博学的绅士(长着一张很难看的马脸,形容枯槁,胡子稀疏,眼睛灰白湿润)。这位老好人很快就发现了我母亲的小算盘:我天性不适合打扫牛栏或者烤蛋糕或者纺织等等这一系列的事情,她希望我学习拉丁文、希腊文和历史,于是他教给我这些。他一直盘算着让我学习希伯来文、几何学和数学,并计划今年教我,可惜造化弄人,去年夏天还没过完他便死了。

“我不知道。”奥伯雷先生答道。

“不知道。”奥伯雷先生说,“我们不知道。”

“错,他们不叫这个。”法利赛人说,“一个叫十恶不赦,一个叫罪加一等,一个叫罪大恶极。它们亲口告诉我的。”

“啊,无比无比地感谢你!”我说,“你真是帮了我天大的忙。但是,你看,我听说法利赛人做了好事都不会索要任何报酬或者谢礼。”

“对呀,米兰达,”奥伯雷先生说,“很多仙子都有秘密的名字。”

福克斯顿博士认为和仙子谈话最主要的问题在于他们随时都可能消失,所以大家最好把想知道的事情都罗列出来——这么一来,如果哪个仙子愿意和大家说话,按照清单提问会方便得多。

“你觉得你行,是吧?”那法利赛人一边笑一边摇他的尾巴,“这三条狗叫什么名字?”

“否则什么,妈妈?”我担心地问。

阿比盖尔·斯洛泼太太,孀居;骨瘦如柴;脸庞有如长绿霉的奶酪勺子;已故希罗尼穆斯·昆斯医生的厨娘兼看护;每次昆斯医生故意使坏念希伯来语(而她误以为是咒语)的时候就会紧张,这嘲弄她无知的把戏未免刻薄,我却无力劝阻;害怕的时候她会自言自语;养着两只英格兰老猫(白毛蓝点),一只名唤所罗门·格兰迪(四岁),另一只叫作蓝皮(十岁),以及一头奶牛波莉·迪德尔(一岁);1675年她在昆斯医生花园的红醋栗树下埋了一罐银币,但不久后医生去世,房子也立即被卖掉,为寻回银币她遇到了巨大的困难,迄今仍未克服。

“知道一些!”他回答,“阿什摩尔先生(这位牛津大学的历史学家收集了所有咒语)都写下来了。”

“……施咒,直接对汝发号施令,凭四字圣名,凭阿尔法和欧米伽,凭一切高贵可敬……”

随后是很长一段寂静。

“唔,那么是乔治吗?”我又问。

“米兰达,”约翰爵士开口了,“你太年轻,所以我常常克制住自己不发火。你常常举止傲慢,夸夸其谈,完全不是淑女作风。”

第二天一早,约翰爵士给我拿来一些亚麻和食物就走了。窗外涌起银色的晨雾,笼罩了风笛馆。所有的东西(包括乔木、树篱、喷泉、山、农舍、牛、鸡、蜜蜂、马等等)都在银色的空气中变得淡而灰白。贪婪山周围映着金色的光芒,但太阳却并未照到山顶。此时百鸟歌唱,枯萎的玫瑰被沉甸甸的露水压弯了腰。

学者们凑到一起,展开了一场严肃的讨论,最终达成一致。

“普通的法利赛人就好。”我说。

他想到这点甚至流下泪来,但并不是为我。他只是为他自己那郁郁不乐的灵魂流泪,他认为要是他杀害了我将是他的不幸,而我却命该如此。

“好吧!”她回答(那神情好像是在对着那座傲然俯看她的天神朱庇特雕像说话),“你可还记得可怜的老医生死去那天我烤了五个馅饼,全被我闺女吃了,一个不剩?”

问:他们是否(像某些人说的那样)是一个衰落的种族,完全不复往日的兴盛?

问:他们之间是否有婚姻关系?

整个白天,小屋里充满着树叶阴影洒落在白墙上形成的淡淡光线。

“我从没见过这间屋子,”我继续说,“你的三条狗也在,它们正在抢骨头99lib.net哪。约翰爵士,这种大狗难道喜欢被关在小屋子里吗?这个小纺车又是干什么用的?”

可她非但不理我,反倒在花园里跑来跑去,一会儿冲着欧石楠花丛抱怨我忘恩负义,一会儿又冲着小橘树说我完全不爱她。

“妈妈,”我叫起来,“这不可能!你不可能跟约翰爵士说了这种谎话!”

“是尼哥底母?”我问。

四个穿长袍的灰色身影来到大门口的山毛榉树下。其中一人打了个喷嚏,抱怨空气太新鲜太刺鼻了,说这完全不适合人类。另一个灰色的人影正后悔前夜吃了太多奶酪和鲱鱼。第三个则担心法利赛人会把他带走。

“啊!”

“也许吧,”他说,“我不知道。有些时候,米兰达,我对此半信半疑……但是,世间所有的男女都在撒谎。从母亲的乳汁里他们就喝下了谎言。孩子们喜欢帮着同伴撒谎。我身边的人整日说着虚妄之言……”(他是指我们的仆人、邻居、律师、亲戚之类)“……但我只当他们是蚊子蜜蜂在蜇人咬人。而你撒的谎,米兰达,则像利剑刺入我的骨髓,切开我的心脏。你嫁给我的时候发誓说将用一个月的时间每天纺五束亚麻线……”

她在玫瑰、山毛榉和花园雕像之间这样辩解了一番便走开了。

“对啊,米兰达,”奥伯雷先生说,“因为我们以前都不知道他的名字。咒语和他的真名是紧密相连的。他不得不听完我们的问题,虽然他很想继续去纺线,那可是无比之多的一大堆亚麻啊。我们凑巧知道了他的名字,因为当我们从坑边往下看的时候,他正反反复复地唱着一首歌。我们没有被那首歌迷住。一个了不起的纺织匠绝不是诗人,米兰达。仙子们喜欢唱歌,但是他们的创造力却很弱。他们唱的无非就是那一两句,直到某个好心肠的朋友教他们几句新的。”

但是他关上门把我锁在屋里,自己走开了。

“嘿!”奥伯雷先生说,“他正拿着一个小梭子和一个小纺轮在飞快地纺线,还不停地摇晃着他那条又长又黑的尾巴。谢普勒斯先生就叫我们:‘快!念你的咒语,奥伯雷先生!’他率先跳进坑里,我们也跟着跳下去。”

“可是我听见一些可怕的声音。”她说。

“还没有,”福克斯顿博士说,“不过我们又想到了八十四个问题等她出现的时候一起问。”

“不,也不是。”那黑家伙继续晃着他的尾巴。

“不,绝对没有!”谢普勒斯先生说。

“晚上好,法利赛人,”我说,“你还好吗?”

“但是他听完了你们问的所有问题吧。”我说,“那就奇怪了。从前你们召唤他的时候他没来呀。”

约翰爵士去伦敦寻访能助他治愈忧郁症的聪明人。他很快便找到了;对这些学者们来说,实在没有比住到有钱人家并受其供养更美的事情了。约翰结识了奥伯雷先生,很急切地邀请他到风笛馆来,而奥伯雷先生呢,出于另一个原因(因无力偿还高额债务而面临被捕的风险)也同样急切地希望立即出发。

她听见这话,把脸埋在围裙里,非常伤心地哭起来,随后又突然停下来。

“对,”我说,“就是他们。法利赛人。我从没见过。昆斯医生说他们已经不像从前那么人丁兴旺了。昆斯医生说法利赛人已经离开了英国,再也不回来了。我一个都没见过。可是很多值得我们铭记的古人都在贪婪山见过他们,他们骑着病歪歪的小马成群结队地跑,都心情悲伤似的低着头,很快就跑进漆黑的山洞和蓝色的树荫里去了。我想说的是,对历史学家而言,再没有什么工作比研究法利赛人更有意义,也再没有什么地方比贪婪山脚下的风笛馆更适合一探其究竟,因为他们就住在山上。奥伯雷先生,您知道召唤法利赛人的咒语吗?”

“喂,妈妈,”我大声说,“我本来不想生气的,但是你不跟我说说到底怎么回事的话,我可真的要生气了!”

“哦,不,亲爱的,”我辩解道,“你搞错了,那是我爱你的表现。”

转眼到了最后一天。早晨我又看着窗外,贪婪山上下了一场雨,树木被冲洗得鲜嫩碧绿。约翰爵士拿亚麻和食物来的时候,我对他述说了我的见闻。

“我们首先要召唤谁呢?”福克斯顿博士问。

我听见谢普勒斯先生在山毛榉树荫下对奥伯雷先生说,他很高兴约翰爵士终于和学者们言归于好了,他邀请大家一起去打猎。福克斯顿博士有一顶打猎专用的帽子,此刻正扣在他头上。约翰爵士和学者以及侍从们都策马离开了风笛馆,十恶不赦、罪加一等和罪大恶极跑在他们前头,东嗅嗅西嗅嗅。

问:仙灵一族中是否存在宗教信仰?

“我在写我自己的历史。”我说,“从哪儿开始才好呢?”

“我才不稀罕这种老掉牙的烂咒语,”那黑色的小东西边说边用一根兔子骨头剔牙,“不过我很想知道你叫我来干什么。”

“啊!”她看到我不禁叫起来,“你在那地方做什么?那小窗户是从哪儿钻出来的?我马上到你那儿去,好夫人!”

问:王后是不是任何事都一概不能做主?

“奥伯雷先生,有一件怪事我想问您,”我对他说,“迄今为止我一直住在贪婪山脚下,但我却从未见过法利赛人。”

我便跟他说了整件事,从(异常小巧的)馅饼开始到五束亚麻线为止。“事实就是,法利赛人,”我对他说,“我天生就和酿酒、烤饼、纺织之类的事情无缘,我只懂得拉丁文、希腊文和历史;我纺线的本领甚至比不上一只苍蝇。”

那黑黑的小东西叹气道:“一般吧。我的耳朵听不大清了,而且脚也怪怪地疼。”

“米兰达!”

梅尔卓斯先生叹气道:“先生们,我们真是一群不幸的学究。可怜的约翰爵士还是一如既往的忧郁。”

所有人听了这话都大笑起来。