十二

- 目录

- 一

- 二

- 三

- 四

- 五

- 六

- 七

- 八

- 六

- 七

- 八

- 九

- 十

- 十一

- 十二

- 后记

- 上一页下一页

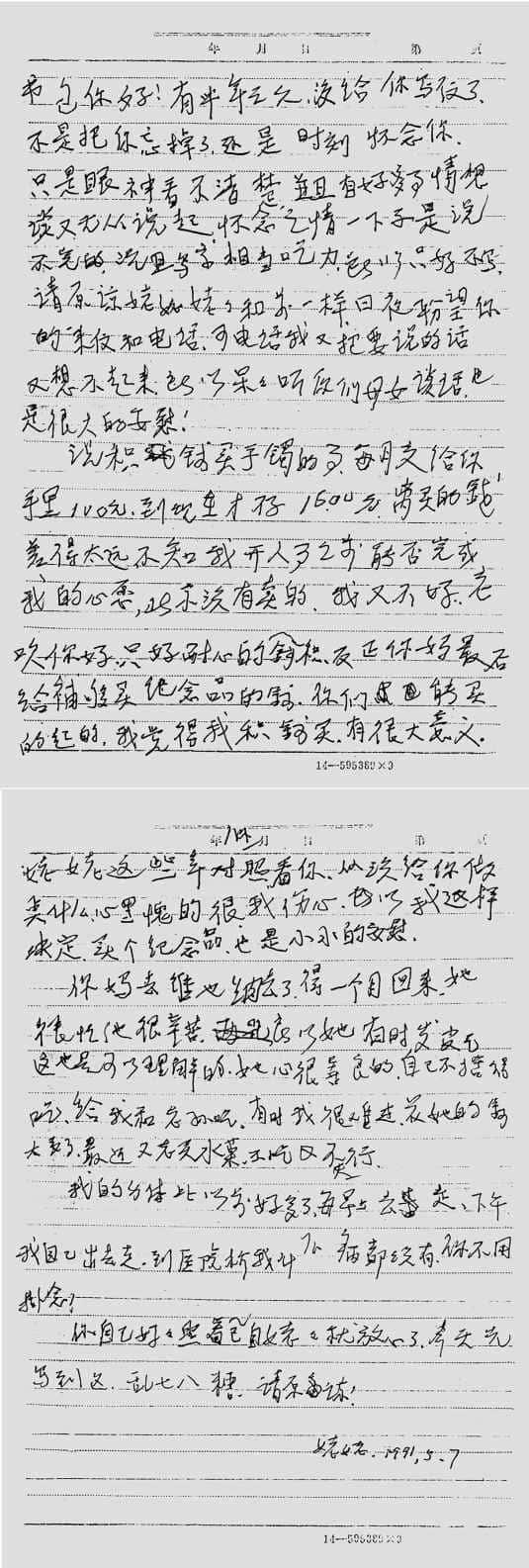

母亲给唐棣的信,一九九一年五月七日。

早上接到唐棣的电话。

…………

我又重复了一遍:“姥姥去世了。”

每每见到唐棣出息或出落得不同凡响的模样,一刹那间还会想:我要告诉妈,妈一定高兴得不得了。但在一刹那过去,便想起其实已无人可以和我分享这份满足;

谁还能来跟我一起念叨那五味俱全的往事……

这封信里的字迹已不成形,很多话像是没有写完,别字也多。而且每一行字都向右下歪斜得不能成行,甚至下一行字压在上一行字上。

我原想祭奠妈时把这些钱焚化给妈,后来又觉得我个人没有权利这样安排,我得和唐棣一起研究一个妥善的办法。就把这几张钱和妈的遗物放在了一起。

情长话短,信又写不清楚,真是物(可能是物字,我猜她想说的是废物——张洁),要说的话多着呢。信写的太乱,请原谅!

我也觉得随时就会听见妈低低地叫我一声:“小洁!”可我旋即知道,“小洁”这个称呼跟着妈一起,永远地从世界上消失了。谁还能再低低地叫我的小名呢?就是有人再叫我“小洁”,那也不是妈的呼唤了;

我听见她停止了翻动,想是找到了记载着有关妈的一页,并从里面抽出什么东西。我立刻意识到她抽出的是妈的照片,便请求她说:“请你不要撕,把我母亲的照片都还给我。”

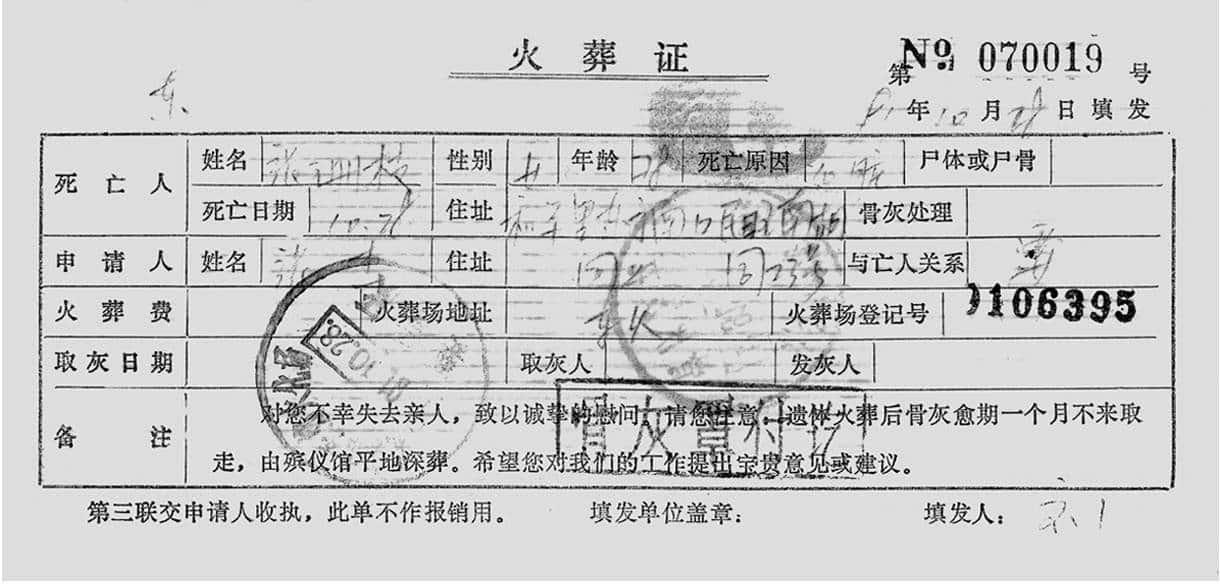

母亲的火葬证,一九九一年十月二十八日。

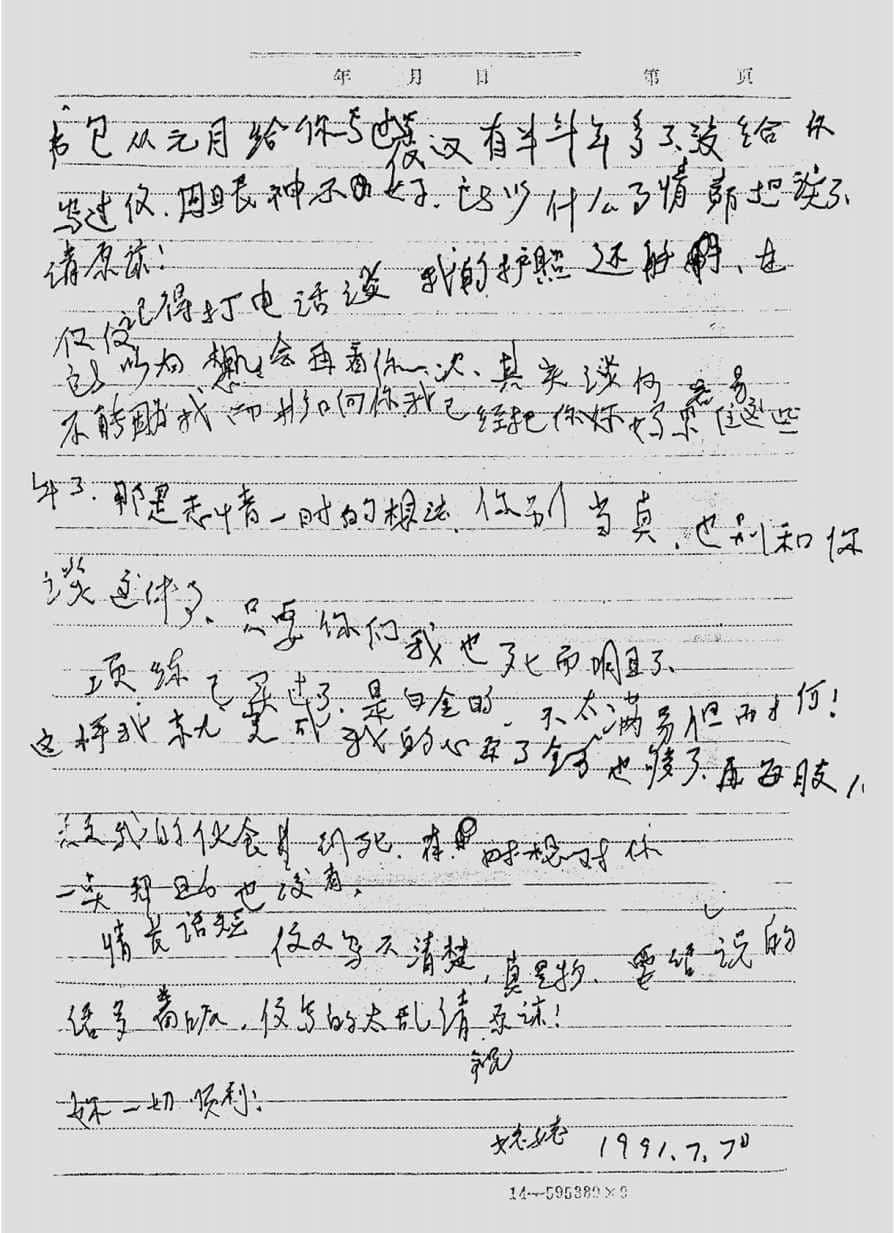

母亲的绝笔,给唐棣的最后一封信,一九九一年七月七日。

从此,这个社会注销、收回了它加给妈的一切符号。

我们早就不穿妈用手缝的鞋了,更不穿补过的衣服、袜子,我想,妈一直留着它们可能和我现在留着它们有同样的意思。

先生倒是很虚心,后来果然改口为“张洁的母亲去世了”。

十一月十四号,星期四。

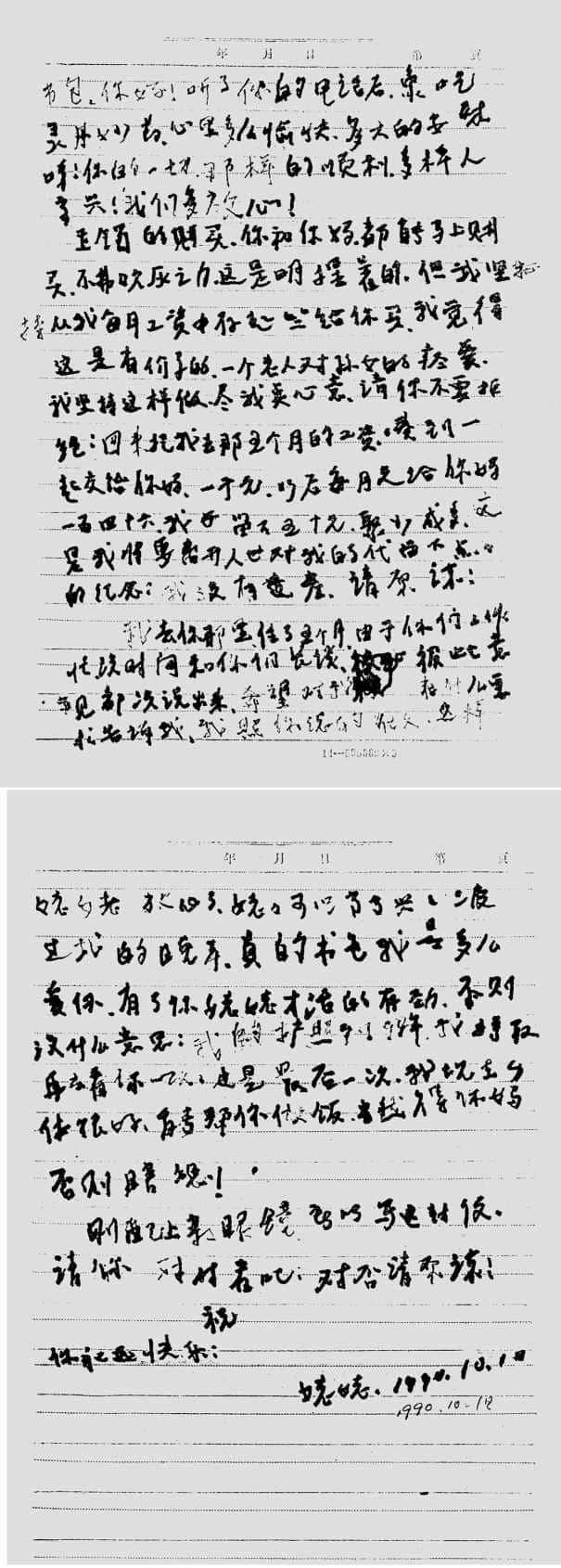

妈在一九九〇年十月一日给唐棣的信中写道:

在商店里看见适合妈穿的衣服,我还会情不自禁地张望很久,涌起给妈买一件的冲动;

人们把我拉走了。我当然得走,我不能永远留住妈,我也不能永远呆在火葬场不走。每个人都有他或她自己的时辰,现在还没到我呆在这里的时候。

然后,火葬场的人大声吆喝着:“走了,走了。”

听到有人叫“妈”,我仍然会驻足伫立,回味着我也能这样叫“妈”的时光,忍咽下我已然不能这样叫“妈”的悲凉;

一九九三年八月二十一日定稿

我当时的感觉就像她把我的妈妈撕碎了一样。

“放在哪儿?”我问。

…………

也特意留下那些补了又补的衣服和袜子,每一块补丁都让我想起我们过去的日子——先是妈在不停地缝补,渐渐地换成了我……我猛然一惊,心想:我们原本可能会一代接着一代地补下去……

在这样的变故后,我已非我。新的我将是怎样,也很难预测。妈,您一定不知道,您又创造了我的另一个生命。

先生的万般事体,除了大小解这样的事我无法代劳之外,什么时候要他张过口呢?就连他打算到街口去迎火葬场的车,我在那种情况下还能为他着想,怕他累着,转请谌容代劳。

离开西直门车站铁路工会后,我就到西坝河派出所注销妈的户口。派出所的人说,妈去世时开的死亡诊断不能用,必须到她户口所在地的医院开具死亡证明才行。

签字之前,罗主任不是没有警告过我老年人可能经受不了手术的打击,我为什么不深究一下,那是什么意思?现在我知道,老年人的血液黏稠,血管失去弹性、变脆、粗糙,加上手术后可能出现的血流动力变化,容易在粗糙的血管壁上形成血栓,导致心肌梗塞。妈还没到山穷水尽的地步,为什么我当时鬼迷心窍,认为做了手术妈会活得更长、更好?对于我来说,妈哪怕只有一口气,但只要还喘着,就比没有妈好。

我对会计说:“这个钱我会留做纪念,不会花的,能不能给我整钱?”

书包,从元月给你写过信又有半年多了,没给你写过信,因为眼神不好。所以什么事情都担(耽——张洁)误了,请原谅!九*九*藏*书*网

母亲给唐棣的信,一九九〇年十月一日。

她们很客气地给了我几张很新的大票。

我收起妈用过的牙刷、牙膏。牙刷上还残留着妈没有冲洗净的牙膏。就在昨天,妈还用它们刷牙来着。

后来,我终于从悲痛中缓过气来的时候对先生说:“这一年要是没有朋友们的关心,我真不知道怎么过,可是你连问都不问问我是怎么熬过来的。”

妈还几次叮咛我:“以后你就和胡容相依为命吧。”

妈,在这个世界上,除了你和我,有谁能和你,或有谁能和我相依为命呢?

你一切顺利!

我才明白,为什么唐棣一走妈就垮了。

我给猫咪洗了澡。想起这一两年妈多少次让我给它洗个澡,我老推说忙而没有洗成,现在我就是每天给它洗,又有什么用呢?反正当时我连妈这个小小的要求都没有替她做到。

她那边立刻没有了声音。我吓得以为她昏了过去,因为这个消息太突然了,前几天她还像我一样为妈的手术成功而兴奋不已。我还在电话里跟她开妈的玩笑:“姥姥一恢复正常就又像过去那么邪乎起来……动不动就‘哎呀……别碰我’,或是一皱小眉头什么的。”

有一次在和平里商场看到一位年轻的母亲为女儿购买被褥,我偷偷地站在那女孩的一旁,希望重温一下我像她一样小的时候,妈带我上街时的情景。多年来妈已不能带着我上街给我买东西,就是她活着也不能了。我也不再带着唐棣上街给她买什么东西。我不但长大,并已渐入老境,唐棣也已长大。每一个人都会渐渐地离开母亲的翅膀;

记得打电话谈,我的护照还能用。在仅仅……(这似乎是一句没有写完的话——张洁)所以有机会再看你一次。其实谈何容易。不能因为我而影响你。我已经把你妈累住这些年了。那是感情一时的想法,你别当真,也别和你(妈——张洁)谈这件事。只要你们(这句话好像没写完,我想可能是个“好”字——张洁)我也死而明(瞑——张洁)目了。

去的是东郊火葬场。天气晴好。没想到又经过了西坝河,我们本要搬离的地方。我本以为,给妈安排了一个更好的住处,我是不会让妈再回这个人生地不熟,对她的寂寞生活没有什么乐趣的地方了。可是没想到,妈还是要和她曾经住过的这个地方告别。那时,天意不可违的念头第一次出现在我的心里。

联想到妈在医院的几次心慌,会不会是心力衰竭?如果是,我还逼着妈起来坐下地锻炼,不让她好好休息,不是加速妈的衰亡又是什么呢?

项链已买过了,是白金的,不太满易(意——张洁),但耐(奈——张洁)何!这样我就完成我的心愿了。钱也够了。再每月支一……(看不清楚,下面的字她写到信纸外面去了——张洁)算我的伙食费到死。有时想对你一点帮助也没有。

而且我也分不开身,又没有一个兄弟姐妹或七大姑八大姨来帮我照应一把。要不是有小阿姨和王蒙夫妇、维熙、谌容、蒋翠林以及机关同志们的帮助,我连这些也做不完全。

有一次先生甚至在电话里对人说:“张洁她妈死了。”

从火葬场回来后,我拿起妈昨天晚上洗澡时换下的内衣,衣服上还残留着妈的体味。我把脸深深地埋了进去。

一位着便衣的女士坐在齐我胸高的柜台后面,哗啦啦地翻着户籍簿。我只能看见她的头顶,所以我像盲人一样,全凭声音来判断她可能对我发出的指示,并决定我该做些什么。

我挑了一个最好的,希望妈在那个世界里有一个好的住处,既然她没能住上我主要是为她搬的这个新家。

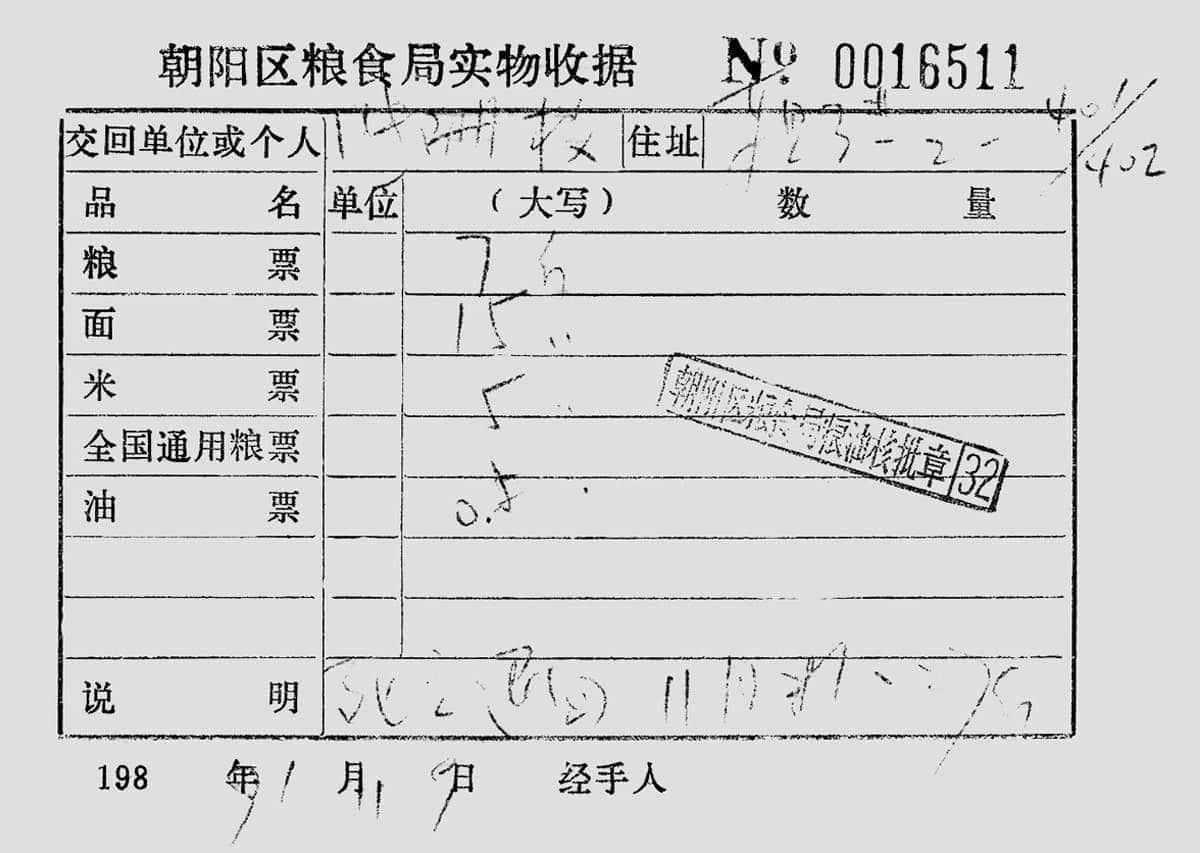

注销母亲粮油关系的收据,一九九一年十一月九日。

在火葬场办理了一应手续。给妈挑骨灰盒的时候,我都不能相信妈不在了,就是前几天,我还在商店里给她选衣服呢。

人们告诉我应该放在妈的身上。我听话地把花圈放在了妈腿上靠近膝盖的地方。

十点,瑞芳和先生陪我去火葬场接回了妈的骨灰。我在车上打开妈的骨灰盒,看着已然变做一堆白灰的妈,我在心里说:“妈,以后该我搂着您了。”

咔叭一声,我突然停了下来。

一九九三年七月十四日于纽约脱稿

……攒钱买手镯的事,每月交给你(妈——张洁)手里一百元,到现在才存一千六百元,离买的钱差得太远。不知我离开人世前能否完成我的心愿。北京没有卖的(我想她是指质地好一些的——张洁),我又不好老吹(催——张洁)你妈。只好耐心的攒钱。反正你妈最后给补够买纪念品的钱(我知道妈的退休养老金不可能买一只很好的玉镯,就对她说,钱不够我可以替她补上,以了却她的这份心愿——张洁)。你们能买得起的,我觉得我攒钱买有很大意义。姥姥对这些年没照看你,从没给你做点什么,心里愧的很,我伤心。所以我这样决定,买个纪念品,也是小小的安慰。九*九*藏*书*网

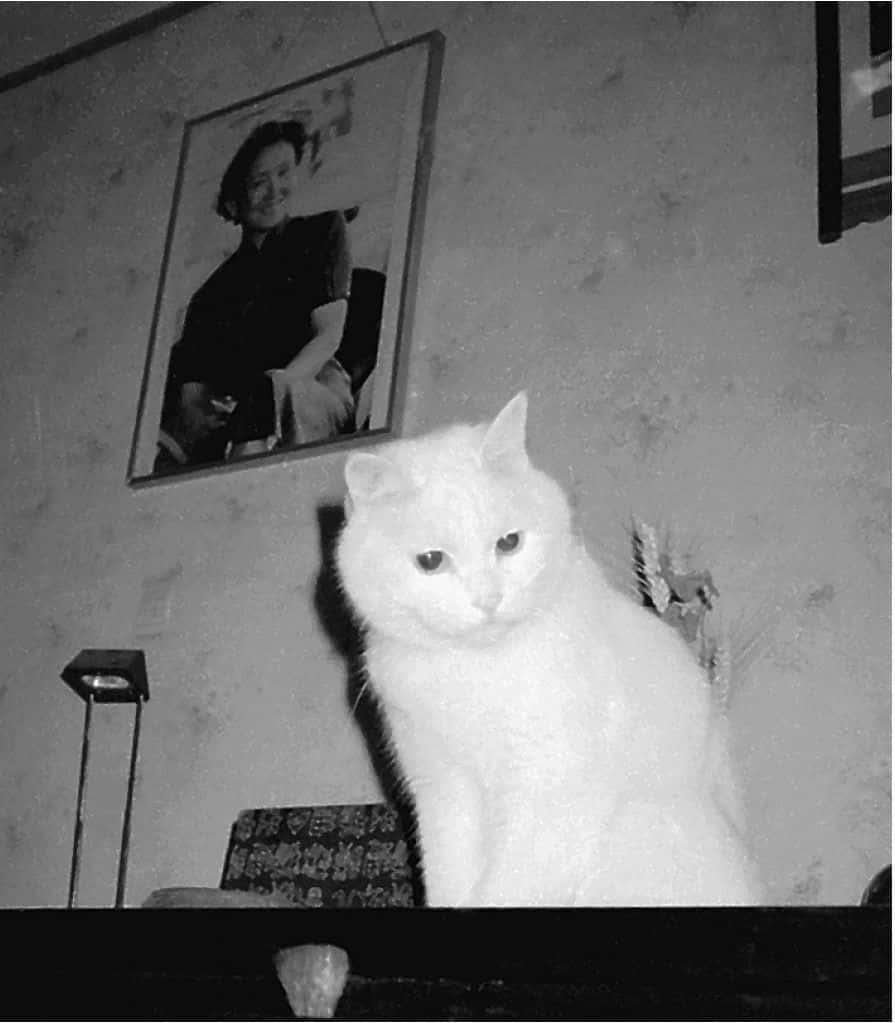

母亲。一九八四年冬于北京故宫。

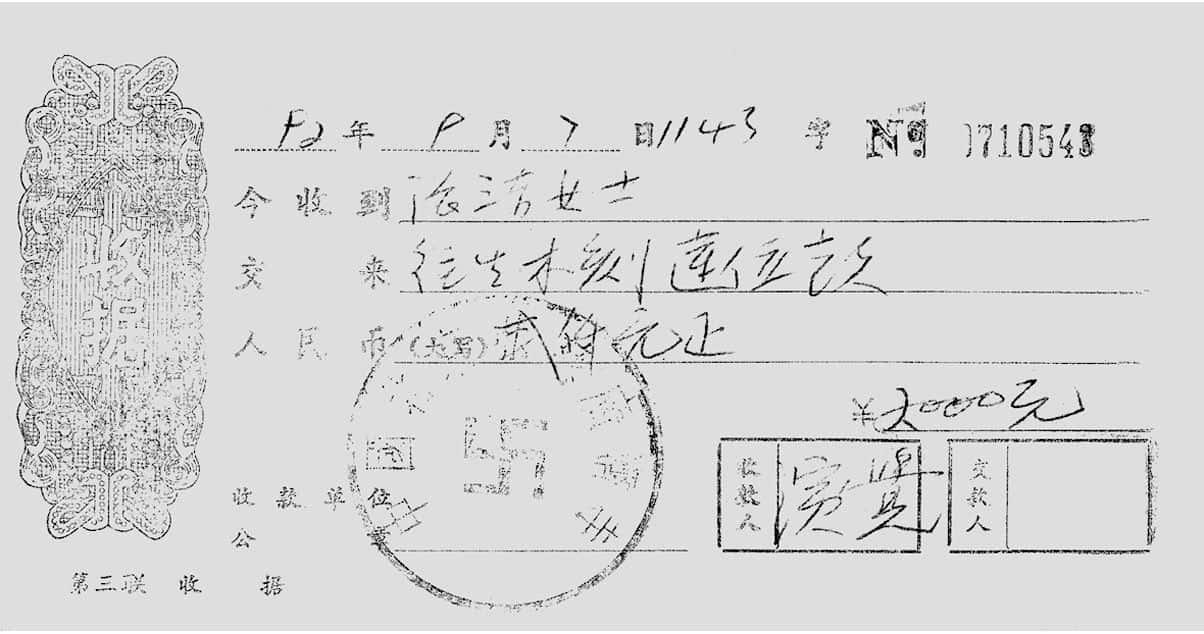

张洁为母亲办往生木刻莲位的收费收据,一九九二年九月七日。

之后我又到西坝河粮油管理办事处,注销了妈的粮油关系。

我终于能对一个可以诉说的人说说妈去世的前前后后。

也许上帝是慈悲的,他不愿让妈再忍受脑萎缩的折磨,在那个痛苦来到之前就把妈接走了。并且终于对妈发出一个善心,给了妈一个没有多少痛苦的结尾,这恐怕是她一生中最顺利的一件事,然而对于我却不免过于惨烈。

我想和唐棣再多说几句,可先生一直在我身边的沙发上坐着。并没有什么不可以让先生听的话,可那是只属于我的妈、女儿的姥姥,只属于我和女儿的悲哀。

母亲。一九八六年夏。

胡容是好朋友,可“相依为命”这四个字是能随便相托的吗?那是在共同的艰辛、苦难中熬出来的,就像熬中药一样,一定要熬到一定火候才能炼成结果。

我被这突如其来的惨烈打蒙了头。就是不蒙头,也没有举办丧事的经验。家里人口太少,更无三亲六故,生生息息、婚丧嫁娶的红白喜事从未经历、操办过,就是妈活着,碰见这样的事恐怕也会感到手忙脚乱。

去年中秋,徐泓远在海南,打来长途电话祝愿我节日过得还好。改天又打电话给我,适逢我不在家,没有人接。第二天再打,还是没有人接,她以为我病倒在床无法起来接电话,紧张得要命。三番五次打来电话,直到与我通上话才放了心;

妈从美国回来后果然开始攒这笔钱。我对妈说,这样攒法恐怕不行,因为通货膨胀得厉害,不如她每月将她退休金借给我,到时我还她一只玉镯就是。妈接受了这个建议,每月将她的退休养老金交给我,还在小本子上记下每月交我的钱数。那时她的视力已经越来越坏,每个字都向下歪斜着。那每一个歪斜的字里,都饱含着无法用语言表达的舐犊深情。小本子上的这些纸片,我在妈去世后交给了唐棣。一九九三年六月我到美国探望唐棣时,深感安慰地见她珍藏着这些纸片以及姥姥其他的一些遗物。

为了让妈高兴,唐棣就对她说喜欢一只玉镯。

唐棣说,当她看到这封信时心里就是一沉,就有一种不祥的预感。但她不敢深想,她怕往深一想事情反倒成真。

先生说:“你又没告诉我。”

我一生碰到的难堪、痛苦可谓多矣,但都不如妈的离去给我的伤痛这样难熬。我甚至自私地想,还不如我走在妈的前头,那样我就可以躲过这个打击。可是我又想,要是我走在妈的前头,又有谁能来代替我给妈养老送终呢?虽然我也没有把妈照料好。最好的办法是将我以后的寿数与妈均分,我再比妈多上几天,等我安排好妈的后事便立刻随她而去。

妈,现在,真的,我怎么办呢?

但我又想,幸亏我灵机一动先买了这条项链,而没有死等买只玉镯的机会。我总算让妈在活着的时候,见到她的愿望成真。这不是鬼使神差又是什么!正如妈在信中所说:“这样我就完成我的心愿了。”如果不是这样,我相信这也会是妈离去时的一个遗憾。

我就那么抱着妈的衣服,站在洗澡间里。可是妈的体味、气息也渐渐地消散了。

我又拿着航天部研究所门诊部开的死亡诊断书,到朝阳区医院西坝河门诊部开具死亡证明,然后再返回派出所。

但在母亲过世、我又身染重病以后,我就卸掉了此项重任,躲进99lib.net了自己的家。我没有这个心气儿了,也怕我那很不好治、发展前景极为不妙的病传染给先生。

母亲心爱的猫

从我非要妈活下去而至失败,我懂得了“顺其自然”。其实妈手术时就准备去的,虽然手术如我所愿、所直觉地成功了,最后事态还是按着妈所预想的发展下去。这是我的失算。这一辈子我想做的事,没有一件做不成功。唯有这一件,我失败了,我败给了妈,败给了命。我不能战胜命,也不能战胜上帝。

我能写尽对她的歉疚吗?

1991.7.7

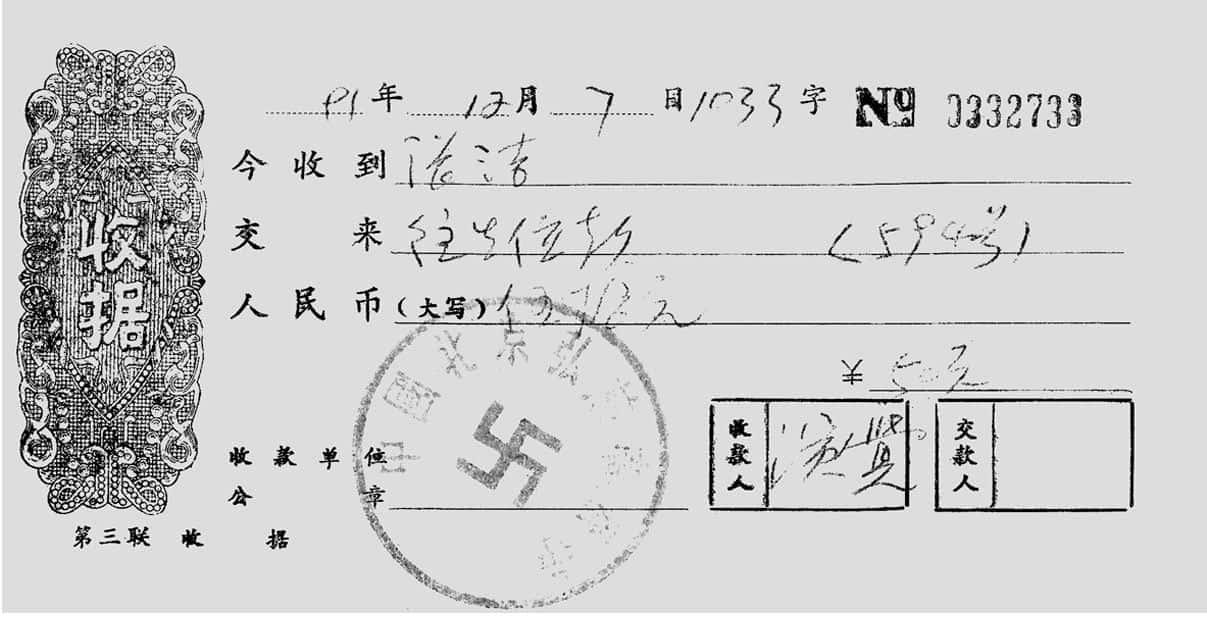

十二月七号,星期六。晚上我在广济寺给妈放了焰口。胡容和苏予也赶来了。这一天,北京下了近年少有的雪,雪还不小。妈算是雪路登程,普天同哀,她是往高洁的地界去了。

妈曾下定决心要送唐棣一件礼物,作为她留给后代的纪念。她一再追问唐棣喜欢什么,她可以将退休养老金慢慢积攒起来去买。

一九九一年春天我出访奥地利,在维也纳见到一条难以常见的、设计精美的白金钻石项链,那不仅是项链,还是一件品位很高的艺术品,真是只有欧洲才有的品位。我心里一冲动就替妈给唐棣买下了它。

不论新旧社会,人际关系的规则讲究的都是门当户对,有来有往。既无往,何谈来?来和往要有经济为基础,更要有心情为基础。妈却一腔哀愁,百事无心,话都懒得说,哪有精神应酬?既无钱又无心绪,只有终日闭门长吁短叹。如此,生活百科于我们可不就简陋到一无所知。

纵使我写尽所有的文字,我能写尽妈对我那报答不尽、也无法报答的爱吗?

她分析,很可能是妈承受不了手术的打击,血液动力发生变化造成凝血机制紊乱,最后形成血栓,堵住心动脉或肺动脉造成猝死。这和罗主任以及人民医院张主任的分析大致相符。

回国以后我对妈说,这个礼物也不比玉镯差。妈的反响却不大热烈。

张洁为母亲办往生位的收费收据,一九九一年十二月七日。

想不到这就是妈的绝笔!

骨灰先是安放在先生家的客厅里,妈前几天还在这里起居坐卧呢。搬进新家以后,骨灰就安放在我的卧室里。从此她日日夜夜都和我在一起,再也不会分开了。

有个深夜,胡容突然感到无名的恐惧,好像有什么不幸的事将要发生,赶紧打个电话给我。可不,那个晚上我真要过不去了;

又在一九九一年五月七号的信中写道:

……玉镯的购买,你和你妈都能马上购买,不费吹灰之力。这是明摆着的。但我坚持从我每月工资中存起些给你买。我觉得这是有价子(值——张洁)的,一个老人对孙女的疼爱。我坚持这样做,尽我点心意,请你不要拒绝!回来(指她从美国探望唐棣回国——张洁)把我去那五个月的工资凑到一起交给你妈,一千元。以后每月交给你妈一百四十六,我留下五十元。聚少成多。它是我将要离开人世对我的(后——张洁)代留下点点的纪念。我没有遗产,请原谅!

…………

我更是没完没了,一而再、再而三地麻烦维熙的夫人小兰,有时半夜三更就会拿起电话和她讨论妈的病情、研究妈猝死的原因,一说就是个把小时;

我从来没有给妈买过鲜花,到了这个时候,也无法再做一次补偿。新中国在一九四九年后消灭了一切所谓贵族化的习俗。每每在电视上看到为迎接外国贵宾献上的鲜花,或某位国家领导人的追悼会上偶然有个鲜花的花圈,只觉得那真不是人间过的日子。没想到母亲去世后形势大变,那些本以为天上才有的日子,凡人竟可享受一二。这才能经常买些鲜花放在妈的骨灰盒前,以了我的宿愿。

先生照样无辜地说:“你又没告诉我。”

我不能怪他,他要是不吆喝,所有送葬的人就无法走出这个门了。

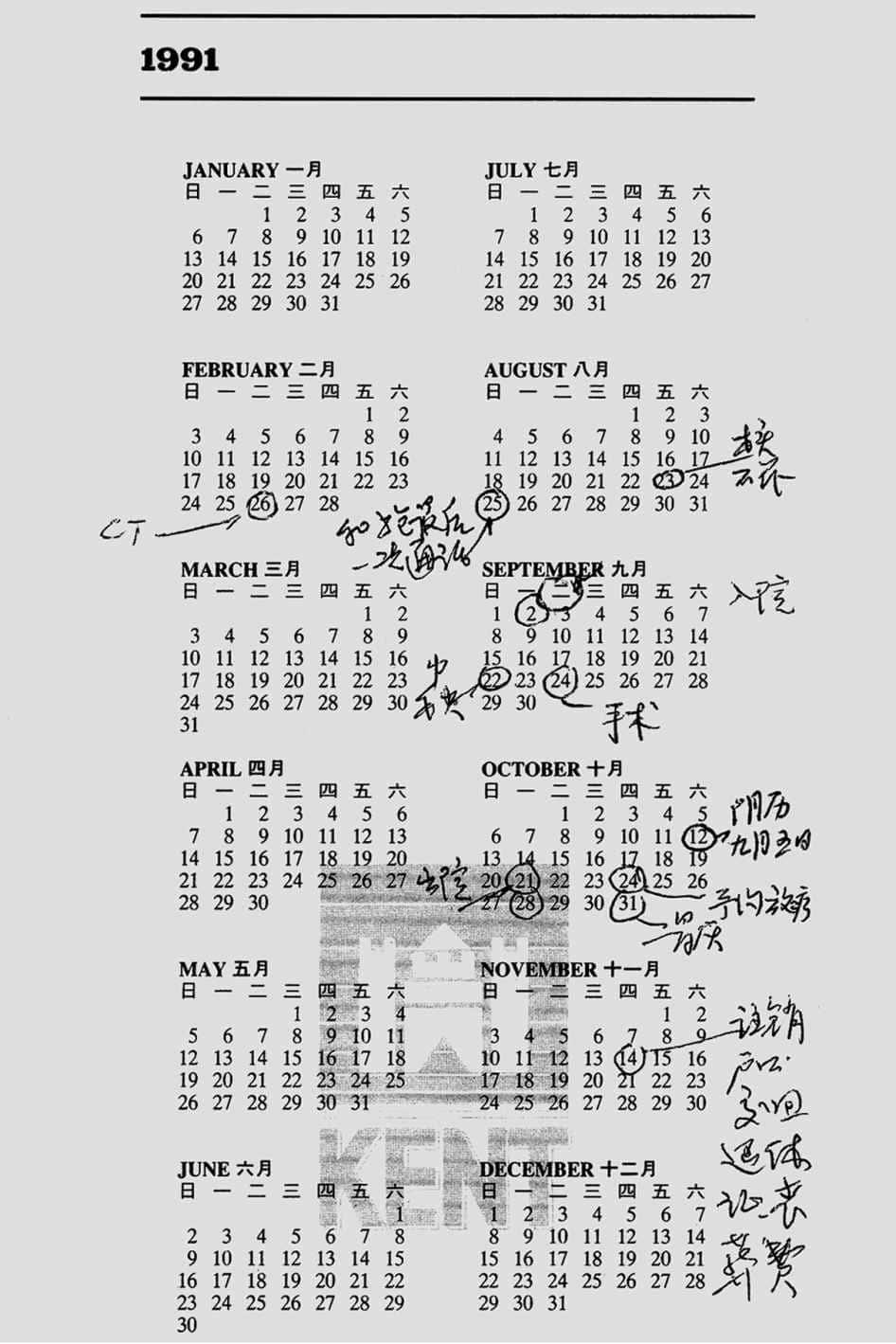

张洁的一九九一年年历,记录了母亲最后的日子。

妈去世前的一两年老对唐棣或我说:“我也没有给你们留下什么钱、什么遗产……”每每说到这里,就会哽咽地说不下去。

我收拾着妈的遗物,似乎收拾起她的一生。我藏书网想着,一个人的一生就这样地结束了,结束在一筒所剩不多的牙膏和一柄还残留着牙膏的牙刷这里。不论她吃过怎样的千辛万苦,有着怎样曲折痛苦的一生。

我当然不能绕到像老人家所盛赞的“无产阶级专政的铜墙铁壁”一样的柜台后面去核对、证实我的正确。

想起这一年妈老是交代后事。她如果不在了猫怎么办,给谁。她认定对门的邻居俞大姐会善待她的猫,让我在她走后把猫交给她,妈总不相信我会悉心照顾她的猫;

妈老是不放心我,恨不能抓住她认识的、所有能说得上话的人,把我托付给他们。

我敢肯定这个标致的女人,一定是个心肠十分歹毒的人,换一个稍有良知的人,都不会这样对待他人的丧母之痛。

人们提醒我给妈买了一个小花圈。可惜火葬场没有鲜花的花圈。

我特意留下她过去做鞋的纸样,用报纸剪的,或用画报剪的,上面有她钉过的密麻的针脚。很多年我们买不起鞋,全靠母亲一针针、一线线地缝制;

要是我自己的那个时辰来到,我会顺其自然,不会下那么大力气去拒绝那个时刻的到来。然而,哪怕是妈身上的一小点病痛,更不要说妈走完她的人生之旅和我失去妈的悲伤,一想到妈在生老病死中的挣扎,我就感到疼痛难当。

我哑口无言。既然先生能这么说,我还有什么可说?我那时要是能想到让他去给妈买个花圈,这个遗憾也就不会有了。

我不能和她闹个一清二楚,我怕对妈有什么不好,尽管妈已经不在了。这些人是想找什么麻烦就能找出什么麻烦的。

现在我已知道,死是这样的近……

我常常真切地感到,妈就在我身边走来走去,好像我一回头就能看见她扒在我电脑桌旁的窗户上,对着前门大街的霓虹灯火说道:“真好看哪。”可我伸出手去,却触摸不到一个实在的妈;

妈去世半年后,我还对罗主任说:“当初我还不如不让我母亲手术。”

祝

我说:“这样说是不是太难听了。你能不能说‘张洁的母亲去世了’?”

我对妈说:“您把我们拉扯大,不就是最好的遗产吗?”

看到一位和妈年龄相仿、身体又很硬朗的老人,我总想走上前去,问人家一句:“您老人家高寿?”心里不知问谁地问道:为什么人家还活着而妈却不在了?

写自一九九一年十一月

她失声地问:“什么?什么?”

我终于明白:爱人是可以更换的,而母亲却是唯一的。

妈,既然您终将弃我而去,您又何必送我到这世界上来走一遭,让我备受与您别离的创痛?

他也许是在安慰我,我也姑且这样相信,不然又怎样呢?

人的一生其实是不断地失去自己所爱的人的过程,而且是永远的失去。这是每个人必经的最大的伤痛。

姥姥

不过在我这样说过之后,先生确实改变了态度。今年妈生日和清明那天,我们到广济寺给妈上香,先生诚心诚意地在妈的牌位前鞠了三个躬。

罗主任说:“那也维持不了多久,顶多还能维持几个月,虽然我不能具体说出到底是几个月。她的瘤子已经很大了,瘤子一破裂,不光是眼睛失明的问题。她各方面的功能都开始衰竭了……到了那时,你可能又要后悔没有签字手术了。”

先生说:“收起来吧,收起来吧。”

我只好不忍地打断她:“书包,姥姥去世了。”

我反复和医生们探讨妈猝死的原因,以便认知自己应该承担的罪责。

母亲一生中的最后一张照片。一九九〇年十月。

我一件件抚摸着妈用过的东西。坐一坐妈坐过的沙发;戴一戴妈戴过的手表;穿一穿妈穿过的衣裳……心里想,我永远地失去了妈,我是再也看不见妈了。其实,一个人在五十四岁的时候成为孤儿,要比在四岁的时候成为孤儿苦多了。

直到现在,我还不习惯一转身已经寻不见妈的身影、一回家已经不能先叫一声“妈”、一进家门已经没有妈颤巍巍地扶着门框在等我的生活。

我从未请教他人,大手术后应该特别注意哪些事项。先生就是动过大手术的人,我也知道他手术后吃过一两年的中药进行调理。眼前明摆着这样一个实例,我却没有给妈请个中医调理调理。只要我肯努力,一位好中医还是请得到的。我问过一位中医大夫,要是术后立即请中医调理,妈是否还有救?他说,也许。

她在电话里兴高采烈地说:“我往老家打了几次电话都没有人接,后来才想起你们可能到这里来了……”

事后,我悔恨无穷地对先生说:“我www.99lib.net当时昏了头,你经历过那么多事,又比我年长许多,怎么没替我想着给妈买个花圈呢?”

她一面毫不留情地撕着手里的一小块纸片,一面在柜台后面申斥我说:“谁撕你妈的照片了!”

不过,维熙的爱人小兰(她是医生)对我说,妈即使是心力衰竭,也只能算是初期。从初期发展到后期,有一个相当长的过程。根据妈的表现,不要说别的医生,就是她也不会收妈住院的,只能让她回家好好休息,甚至连洋地黄也不会轻易给妈服用。

见到满大街跑的迷你“巴士”,就会埋怨地想,为什么这种车在妈去世后才泛滥起来,要是早就如此兴旺,妈就会享有很多的方便;

妈去世的消息,我还没有告诉她,我想等到周末,这对她会容易些。先生家的电话又没有长途通话的服务,我必须到很远的邮局去打国际长途,对我那时的情况来说,这非常困难,而且唐棣周末肯定会打电话来。

可是,不论把我托付给谁,谁能像妈那样地守护我呢?

西直门铁路工会还发给我四百二十元人民币的抚恤金。

妈过世后这一年多的时间里,国文兄夫妇和王蒙兄夫妇,几乎每天一个电话,探问我的方方面面。或想方设法说些笑话,让我开心;或鼓励我振作起精神,写一部人世沧桑、世态炎凉的大书;或知我无法写作、没有收入,给我找点“饭辙”;或隔几日带些好吃、好喝、好玩的来我这里聚聚,哪怕是隆冬腊月、朔风凛冽,他们也会带着一身寒气和满心热气,来到我那已然没有了妈的空巢……

我在妈一九九一年七月七日给唐棣的最后一封信中读到:

…………

如今,我已一无所有。妈这一走,这个世界和我就一点关系也没有了。女儿已经独立,她不再需要我的庇护。在待人处事方面,我有时还得仰仗她的点拨,何况她也很有出息。只有年迈的、已经不能自立的妈才是最需要我的。需要我为之劳累、为之争气、为之出息……如今,这个最需要我的人已经远去。

看到报纸上不管是谁的讣告,我仍情不自禁地先看故人的享年,比一比妈的享年孰多孰少;

我还有什么奢求吗?我等不及和妈来世的缘分,它也不能解脱我想念妈的苦情。我只求妈多给我托些梦,让我在梦里再对她说一次:妈,请您原谅我!

先到西直门火车站办理妈去世后的一应手续。西直门铁路工会的负责人还对我说了几句安抚的话。我交回了妈的退休证。妈退休后一直用它领取每月的退休养老金。从三十几块,领到一百五六十块。一九八七年妈得了一场黄疸性肝炎,我们又搬到西坝河。从那以后,就由我去代领了。

十月三十一号。星期四。

一九九二年十二月底唐棣回国探望我时,我像受到什么启示,想,何不把这笔抚恤金交给唐棣,这不就是妈给唐棣的一份遗产吗?钱虽不多,却含着妈对我们那份无价可估的爱心。唐棣也认为这个办法不错。

还有,妈渐入老境以后,两只脚上长了很大的拐骨,脚趾因此挤摞在一起,不论穿什么鞋都不舒服。每天需用胶布缠住脚趾,再将胶布贴满脚心脚背,以便将各个脚趾拽回原来的位置,我常见她做如此的奋斗,却一次也不曾帮她拽过……手术前我也曾和大夫研究,反正是要麻醉,可否趁脑手术一并将脚拐骨切除。大夫说那个手术很疼很不容易恢复,也就打消了这个念头。

记不得谁人说过,一个男人要是讨了一个比自己小十岁的老婆,再不懂得温柔也得温柔起来。可在我们家,整个是南辕北辙。

真是万念俱灰,情缘已了。

妈,我一定还要替你买一只玉镯,在唐棣结婚的时候送给她,您不用担心您已没有钱来支付这笔开支,您一生给予我们的爱、您为拉扯我们长大耗费的心血,足够支付您想买的任何礼物。

殡仪馆收费收据

然后她把手里的另一小块纸片抛给了我。那可不就是妈的照片!

这时我才醒悟,怎么连花圈都没想到给妈买一个?不要说是鲜花的,就是纸扎的也还是在别人的提醒下才知道给妈买一个?

我能写尽对她的思念吗?

火葬场的人让我再看妈一眼,我掀开盖在妈身上的白布单,看了看妈的脸和妈的全身,这就是那永诀的一眼。又亲了亲妈的脸颊,这也是五十四年来,我和妈之间的最后一次肌肤相亲。从此以后我们阴阳相隔,就连没有了生命的妈,我再想看也看不见,再想亲也亲不着了。

妈,您过去老说:“我不能死,我死了你怎么办呢?”

看了这封信我才知道,妈并不满意我替她给唐棣买的这个项链。我忽略了,妈和我一样,把唐棣每一个哪怕是微不足道的愿望,都当成是我们丝毫不得走样的奋斗目标。