巴黎 是海明威的

- 目录

- 新版自序 到了终站的时候

- 序一 如果旅行不自在

- 序二 山一程,水一程

- 原版自序 青春的约定

- 京都 花见

- 鹿儿岛 情书的遗痕

- 前进岚山 雪国列车

- 和风丽日 樱花的女儿

- 镰仓 小津先生在等我们呢

- 胃攻首尔 No Day But Today!

- 易北河畔的小说家

- 布拉格 卡夫卡的眼睛

- 维也纳 我的弗洛伊德

- 萨尔茨堡 年轻的旅者

- 英伦书简

- 牛津重逢 总算回到家了

- 伊斯坦布尔 呼愁

- 肯尼亚

- 爱丁堡 哭泣的理由

- 巴黎 是海明威的

- 威尼斯 水是温柔乡

- 死在俄罗斯

- 波士顿水炉边

- 拉斯韦加斯 Love to Hate

- 爱丁堡 哭泣的理由

- 巴黎 是海明威的

- 威尼斯 水是温柔乡

- 死在俄罗斯

- 波士顿水炉边

- 拉斯韦加斯 Love to Hate

- 卢克索 魂断黄沙

- 并非终点

- 上一页下一页

那是“东方语言及文化研究院”的学者,三位,两男一女,细心介绍他们的课程,也耐心地聆听我们的说明,两边交流,探究在虚拟的网络世界里是否有合作的可能。一小时后,转到研究院二楼的校长室,Gilles Delouche教授——也就是研究院的校长——在等候。研究院是旧建筑,木楼梯吱吱哑哑震响,推开沉重的木门,眼前出现一位身高六呎三的学者,前额微秃,鬓发过耳,身材瘦削,颇有六十年代的嬉皮士味道。他的右手指缝间还夹着一根香烟,他狠狠地再抽一口,把烟搁在烟灰缸上,却不捻熄,任由烟气冲天缭绕,替陈设雅旧的校长室更添一丝过时的浪漫。寒暄之后,Delouche教授开了一瓶红酒,每人一杯,站着喝,办公桌上放满不同口味的芝士和饼干,简直是一场小型的即兴派对。瞄一下表,才早上十一时呢,一天工作似乎要由香烟与红酒、芝士与饼干之间展开,果然,嘿,非常法国,非常巴黎。

清晨的车站

“如果你够幸运,在年轻时来过巴黎,巴黎将永远跟着你,

九*九*藏*书*网因为她是一顿流动的飨宴。巴黎永远年轻,永远会有新的恋人恋上巴黎。”海明威说。而你,敢说不是吗?非常巴黎

起个大清早,五个人扛着八箱行李,又是书又是文件,从酒店出发搭的士到火车站,可是,路程太近,司机竟然拒载,好一个阿姆斯特丹,法例严明不如香港。

而李康生和蔡明亮的《不见不散》,我们常和人约是那么坚定地说,但,等了一个钟两个钟你开始怀疑犹豫,是不是两人记错时间地点?就这样在茫茫人海中走散?是不是还要再等下去?我常常在等人的时候,有这样的不安全感。是不是真的,不见不散?

列车月台不好找,找了数遍,仍是找错,幸好荷兰人都通英语,左问右问、三问四问之下总算寻得该搭的火车,两只扛着沉甸甸行李的手臂早已酸得欲断。好不容易上藏书网了列车,车厢却甚狭窄,八个大箱子这边塞那边挤,往座位旁边的不同角落找寻放置空间,最后,剩下一箱行李,不知如何是好。

海明威花了三年完成心愿,写成回忆录《流动的飨宴》(A Moveable Feast)。

一天早上在初冬巴黎的街头走了二十分钟的路,并非诗意地散步,而是又推又拉地带着行李,走呀走的,为了公务而赶赴一个会面。由于联络略有误差,准时到达一个地方,没看见该见的学者,经过另一番转折联络,原来对方在另一个地方等待,匆匆忙忙扛着行李赶过去。坐下时,每个人都气喘脸红,替巴黎初冬添了几分暖意。早安,巴黎。

塔下,塔上

海明威的巴黎

“不好,等一下有人会坐!”朱教授说,“再往角落塞塞看吧!”此时,三四个年轻人走过狭窄的车厢通道,一人停下来问我们的一位同行朋友是否前往机场,朋友回答不是,对方转身离开。而朱教授于三分钟后发现:放在椅子上的手提电脑不翼而飞,原来是一群可恶的小偷。读了一www.99lib.net肚皮大大的学问,但看管不了一架小小的计算机。

来到巴黎,想起电影。

海明威的巴黎,当然更有咖啡馆、餐厅以及酒吧,他善于与人攀谈与观察,哪位侍应的哪个表情和哪句对话,在他的笔下,统统变成文学。咖啡馆、餐厅以及酒吧也善于攀附海明威,至今仍有不少店铺特地在角落标示“海明威的椅子”以至供应“海明威鸡尾酒”,仿佛,他从没离开过这个城市。

你看,我害怕的事情那么多,杞人忧天,但又怎么样呢?李白说:“有时忽惆怅,匡坐至夜分。”就当我忽惆怅吧!年近岁晚,总有些感时伤物。

载载载,终于首肯,兵分两路,搭乘两辆的士到了火车站,找寻列车前往莱顿大学。好寒冷的早上,天色只是微明,欧陆冷风阵阵刮来,我把脸埋在大衣领子和围巾之内,向来怕冻的我在心底不断暗喊我的妈呀我的妈。

“放到椅子上吧!”我对同行的一位法律系朱教授说。他出生于湖北,农民子弟,苦学成才,在港大读完法律再留学法国,取得博士学位兼娶了法国妻子,如今在城大法律系执教鞭,此行的一大任九-九-藏-书-网 务是陪同张信刚教授到巴黎第一大学签约拓展教研合作。

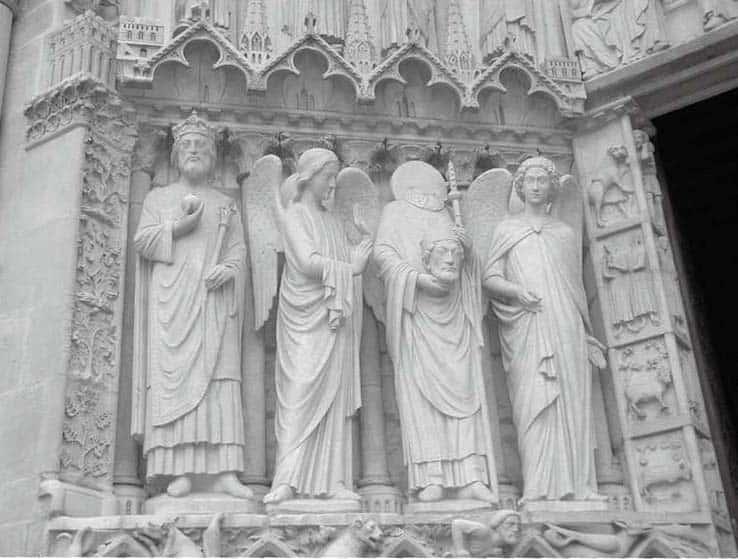

海明威的巴黎,从圣母院附近的“莎士比亚书店”开始,他在书本里找到心灵故乡,女老板毕奇对他甚好,不仅让他赊账买书,更经常借钱给他周转。

只好施展银弹攻势了。人类的共同语言其实不是英文而是钞票,有它,好办事。两倍车资,载不载?三倍,载不载?

蔡明亮在《天边一朵云里》有一幕,是和《你那边几点》有着微妙的联系,《你那边几点》的陈湘琪,在巴黎时提着的那个大皮箱,又出现了,她想开那个皮箱,却因为把皮箱的钥匙丢到外面,要打开,却怎么都打不开了。她下楼去找,却碰到修路,柏油刚铺好,那钥匙被深深的嵌在柏油里……

如果你去巴黎,请别忘记跟海明威打个招呼。

任何城市的初冬都予人萧瑟之感,巴黎初冬,在历史建筑的围绕与沉积下,于萧瑟之余另有一番藏书网稳重的典雅。萧瑟是树叶,一阵风吹过来,风飘叶卷,零落飞扬于天空;典雅是树干,在风里摇几摇,便停住,你奈它不何,它长在那里,春风到时,自再花叶满枝。

怎么会想到这些?因为害怕自己也一时丢了钥匙,那一箱子的过往的经历都在箱子里出不来了。

海明威爱巴黎,更爱陪同他的爱人去巴黎。一九五七年冬天,他与第四任妻子玛丽入住巴黎丽兹酒店,甫进门,侍应生递上两个箱子说要还给他,说那是他在一九二七年留下的手稿和日记。海明威接过箱子,旧事如潮涌上心头。一九二一年,他与首任妻子赫德莉初抵法国,在巴黎度过了灿烂的六载岁月,离开前把杂物寄存于丽池酒店,没料一存便是卅个年头。海明威把箱子搬到酒店房间,喝了一杯威士忌,躺在沙发上,暗暗下了一个决心:写一本关于巴黎的书,写一本关于自己的书,写一本关于自己为何爱上巴黎的书。