第二篇

九 聚合物恒久远

九 聚合物恒久远

- 目录

- 序曲

- 第一篇

- 一 伊甸园余香缭绕

- 二 夷平我们的家园

- 三 没有我们的城市

- 四 人类出现之前的世界

- 五 消失的动物园

- 六 非洲悖论

- 第二篇

- 七 什么会消失

- 八 什么会留下

- 九 聚合物恒久远

- 十 石化厂房

- 十一 没有农田的世界

- 第三篇

- 十二 新旧世界奇景的命运

- 第三篇

- 十三 没有战争的世界

- 十四 没有我们的鸟类

- 十五 烫手的遗产

- 十六 我们的地质记录

- 第四篇

- 十七 现在何去何从

- 十八 我们身后的艺术

- 第四篇

- 十五 烫手的遗产

- 十六 我们的地质记录

- 第四篇

- 十七 现在何去何从

- 十八 我们身后的艺术

- 十九 海洋摇篮

- 尾声 我们的地球,我们的灵魂

- 上一页下一页

在霍皮族的平顶山南方,矗立着约三千八百米高的旧金山峰。这里是霍皮族与纳瓦霍族的圣山,也是族人心目中神祇的故乡,神祇就住在白杨树与花旗杉之间,每年冬天都是一片纯洁的雪白,最近几年除外,因为这里很少下雪了。在这个干旱日趋严重、气温普遍上升的年代,经营滑雪场的业者又想出了新点子,也引起了另一波的法律诉讼。印第安人原本就指控滑雪场里“啷啷”作响的缆车以及累积的财富,亵渎了这块圣地。如今他们更进一步亵渎神明,以废水制造人造雪,好继续经营滑雪场。印第安原住民说这无疑是用粪便替神明洗脸。

大学毕业之后,他转往纽卡斯尔念研究所,还是持续每年的清滩工作。拿到博士学位后,他来到普利茅斯任教,当时系上刚买了一台傅立叶转换红外光谱仪,这个仪器可以发射微光束穿过物质,然后以测得的红外光谱跟已知物质的数据库比对,便可查知此物质为何。这让汤普森能了解眼前看到的究竟是什么,却更令他忧心。

住在加州长滩的查尔斯·摩尔船长在1997年的某天就已得知这个事实。当时他驾着那艘铝制的轻型帆船从夏威夷出发,航行到西太平洋上他始终避免的海域——一块在加州与夏威夷之间、面积跟得州差不多大的海域,有时候被称为马纬度。这里鲜有水手经过,因为炎热的赤道空气在这里形成常年缓慢旋转的高压气旋,吸入空气,却从不吐出来。在这个气旋之下的海水也朝着中心的低压,懒洋洋地以顺时针方向打转。

这里的正式名称是“北太平洋副热带环流地带”,不过摩尔很快就知道海洋学家替它取了另外一个名字,“太平洋大垃圾场”。摩尔船长觉得自己好像跳进了一锅垃圾汤,从环太平洋地区半数国家吹到海里的东西,最后几乎都集中在这里,缓慢地绕圈,流向范围日益扩大、愈来愈可怕的工业排泄垃圾水坑。摩尔和他的船员花了一整个星期才穿过这片相当于一个小型大陆的海域,海面上漂满了各种废弃物,跟北极破冰船穿过大块碎冰没有两样。唯一的差别是浮在他们周围的不是冰块,而是令人触目惊心的杯子、瓶盖、纠结的渔网和单纤维丝、大块的泡棉包装材料、六罐装啤酒的塑料环、泄气的气球、包三明治的保鲜膜,还有数不胜数的破塑料袋。

当他在洛杉矶的河流注入太平洋的入海口附近采集样本时,这个数目更高达一百倍,而且每年递增。他跟普利茅斯大学的海洋生物学家汤普森比对两人所搜集到的资料,而他也跟汤普森一样,对于塑料袋的数量与无所不在的塑料小颗粒感到格外震惊。光是在印度一地,就有五千家加工厂生产塑料袋。肯尼亚更是每个月制造出四万吨的塑料袋,而且还没办法回收。

“既然包装食物的用意是要阻绝食物与细菌接触,”安卓迪说,“用那种会促使微生物滋长的塑料来打包剩菜,听起来似乎不太高明。”

“这五十年来,”安卓迪的神谕如是说,“在这个世界上所制造出来的塑料,除了极少部分已经火化之外,其他的每一小块都还完整存在于环境中的某个地方。”

短短十年间,这种神奇物质的缺点就开始浮现。《生活杂志》(Life Magazine)为此新创了一个名词,称为“抛弃型社会”,不过丢垃圾也不是什么新鲜事。人类从盘古开天以来就会丢垃圾,吃剩的猎物骨骸、收割下来的谷壳等,都是由其他有机生物接收。当工厂制造的产品最初加入垃圾行列时,还有人觉得这比臭气熏天的有机垃圾要好得多。破碎的砖瓦陶瓷可以用来填土,让后代盖房子。丢弃的旧衣服可以让专收旧货的行商拿到二手市场去贩卖,或直接回收、制成新布。在废弃物堆放场里堆积如山的破烂机器,里面可以挖出尚能利用的零件,或改装成其他的新发明。至于大块金属则可以熔解重制成完全不一样的东西。

有两种细微的塑料颗粒来源,是汤普森过去没有见到过的。塑料袋几乎堵塞了所有的通道,从排水管到海龟的食道(它们以为是水母误食了)。后来,号称可以进行生物降解的塑料袋问世。汤普森团队测试后发现,大部分都只是聚合物加纤维素的组合。在纤维素中的淀粉融解之后,数千个透明得近乎看不见的塑料颗粒仍然存在。

他解释说,当碳氢化合物生物降解时,它们的聚合分子就各自分散,变回原来的分子,即二氧化碳和水。但光分解却是利用紫外线减弱塑料的张力,把原本长长的聚合分子链打散成较短的片断。由于塑料的张力完全仰赖聚合链缠绕纠结的长度,一旦紫外线断裂了聚合链,塑料就会开始分解。

“这些东西是合成树脂颗粒,是塑料制品的原料,这些小颗粒熔解之后,就可以做出各种东西。”他向前走了几步路,又捞起了满手沙,这一次有更多相同的塑料颗粒,淡蓝色、绿色、红色、棕褐色的。据他估计,每一捧沙子里就有百分之二十是塑料,其中至少有三十个是这种塑料颗粒。

安卓迪告诉与会的海洋科学家,要预测塑料未来的长期发展,答案很简单,就是“它们的确有很长期的影响”。他进一步解释说,塑料会长时间在海里兴风作浪,不值得大惊小怪,因为塑料的弹性好、具有多样性(可以浮在水面,也可以沉入海里)、在水里几乎看不见、韧性又超强。所以渔网和钓鱼线的生产厂商才会舍弃天然纤维,改用尼龙和聚乙烯之类的合成纤维。多年之后,天然纤维已腐化分解,但是塑料质材就算断裂遗失,也还会继续做“捕鱼幽灵”。到最后,几乎每一种海洋生物,包括鲸鱼在内,都可能在海里被一团散落的尼龙绳大网围困。

“你能相信吗?”汤普森没有针对特定的人,但音量之大足以让每一张原九九藏书网本低头看显微镜的脸庞都抬起来看他。“他们卖的就是塑料,流到排水管里、流进下水道,然后流到河川,流进海洋。这样大小的塑料颗粒,正好可以让海里的小生物一口吞下去。”

“二战”中至少部分日本海空军的装备,就是从美国的垃圾堆里制造出来的。斯坦福大学的考古学家威廉·罗斯杰在美国就是以研究垃圾闻名,他发现主管垃圾的官员与一般大众,长期以来对于垃圾都有错误的认知,即全国各地的垃圾掩埋场爆满都是塑料惹的祸。他觉得这是一个误区,因此一再予以破解。罗斯杰执行了一项长达十年的垃圾研究计划,让学生测量住宅区里一个星期的垃圾重量及内容,并且在20世纪80年代提出报告,结果跟大众的认知南辕北辙。他发现,塑料只占掩埋垃圾量的百分之二十,部分原因可能是,跟其他相垃圾相比塑料可以压缩得更紧实。尽管后来塑料制品的比例增加,但是罗斯杰认为整体垃圾中的比例不会改变太多,因为经过制造业改良之后,汽水瓶和抛弃式包装材料里所使用的塑料都比以前少。

他在不列颠群岛附近收集到很多样本,无法一一检验,只能每两个分析一次。几十年后,那些样本还存放在普利茅斯一间有气候调控的仓库里。汤普森发现这些样本都成了时间胶囊,记载着污染是如何与日俱增的。于是他选择了两条从苏格兰北边出发的路线所采集到的样本,一条通往冰岛,一条通往设得兰群岛,都是有固定采样的航道。他的研究团队仔细端详散发出浓厚化学防腐剂气味的丝巾轴,寻找古老的塑料品。他们不用检验“二战”之前的样本,因为在此之前,塑料制品几乎还不存在,除了用于电话与无线电的酚醛树脂。不过电话及无线电都是耐用的器具,还不至于沦落到垃圾链里。至于抛弃式的塑料包装材料根本还未发明。

英格兰西南方的普利茅斯港已经从英国的观光城镇名单上除名了。在“二战”之前,这个港市还具备资格。1941年3月和4月里的六个夜晚,纳粹空袭炸毁了七万五千栋房屋,如今称之为“普利茅斯大轰炸”。遭到摧毁的市中心在战后重建,一排排现代的混凝土建筑叠加在普利茅斯蜿蜒的石板路巷道上,这座城市的中世纪历史也被掩埋在记忆里。

到了2005年,这个太平洋环流垃圾场已经有两千六百万平方千米,接近非洲的面积。这还不是唯一的一个,地球上还有其他六个主要的热带海洋环流地带,每一个都形成了丑陋的垃圾漩涡。“二战”之后,塑料在这个世界上从一个小小的种子爆开,然后就像宇宙大爆炸一样,一直持续扩张。就算现在立刻终止生产,这种持久性惊人的物质已有骇人的数量在这个世界上流通。摩尔相信,漂流的塑料残骸已经占据全球海面。这种情况还会持续多久呢?为了不让这个世界继续被塑料团团包住,有没有其他比较无害、没有这么不朽的替代品可以让人类使用呢?

“如果塑料变得跟粉末一样小,就连浮游动物也可以吞得下去。”

我们无从得知是不是塑料导致这些鸟类死亡,不过应该八九不离十,因为有很多案例都是因为无法消化的大型塑料块堵塞了它们的肠胃。汤普森进一步推断,如果大型塑料碎片都分解成小颗粒,那么小型的有机生物就可能会进食塑料颗粒。他利用以有机沉积物为主食的沙蠋、可以过滤水中悬浮有机物质的藤壸以及专吃沙滩屑粒的沙蚤,设计了一个水族箱实验。在实验中,这些被按比例磨成它们可以一口吞噬大小的塑料颗粒与纤维,被立刻摄食。

他轻快地笑了一下。“当然,”他接着说,“我们对于海底这个深度的微生物了解并不多,也许那里有厌氧的有机物可以生物降解塑料。这也不是什么不可思议的事情,只是从来没有人搭乘潜水器深入海底去探测分析。不过据观察,似乎不太可能,所以我们预期塑料在海底的分解速度会更缓慢,所花的时间可能要多好几倍,甚至是十次方的倍数。”十次方的倍数,那岂不是十乘以十以上?到底要多久呢?一千年?一万年?

“而且那还是控制最完善的实验室环境,在现实生活中找不到这样的条件,”安卓迪说,“塑料问世的时间还不够久,微生物也还没有发展出可以处理塑料的,因此它们只能生物降解塑料中的分子量最低的部分。”换言之,也就是体积最小且已碎裂的聚合分子链。尽管以天然植物糖制造的真正可生物降解的塑料,还有利用细菌生产的可生物降解的聚酯都已经问世,但是要完全取代以石油为基础的原始塑料,概率不算太高。

“地质突变与压力会把塑料变成其他的东西,就像很久以前埋在泥沼里的树木一样。是地质过程将它们变成石油与炭,而不是分解。或许高密度的塑料也会变成类似的东西。它们终究还是会改变,因为改变正是自然的特点,没有什么是恒久不变的。”

摩尔和汤普森开始咨询材料科学专家。东京大学的地球化学家高田英冢专门研究会干扰内分泌的化学物质,又称为“性别扭曲因子”。过去他一直在从事一项令人毛骨悚然的工作:亲自研究在东南亚各地的垃圾堆里可以过滤出什么样的邪恶物质。如今,他检验从日本海和东京湾捞起来的塑料制品。而他的研究报告指出,合成树脂颗粒与其他塑料碎片在海里就像磁铁和海绵一样,吸附了一些耐久的有毒物质,如DDT与多氯联苯化合物。

“去角质颗粒,是一种让你在洗澡时可以按摩身体的细微颗粒。”他随手拿起一支桃红色的圣甫斯杏仁磨砂膏,上面的标签写着,“百分之百纯天然去角质颗粒”。“这个东西还算好。这种细小颗粒真的是磨碎的荷荷巴籽与核桃壳。”有些标榜天然的品牌使九九藏书网用葡萄籽、杏桃外壳、粗糖或海盐。“至于其他的,”他用手扫了一圈说,“全都是塑料。”

不过,早在这些发生之前,早先沉积在海底的物质会比岩石甚至沙粒还要轻得多,也更容易被带到海里。

“这几年,几乎在每一座沙滩上都可以看到这种东西,显然是从某间工厂里流出来的。”然而,附近却没有任何塑料工厂。这些小颗粒一定是乘着洋流漂流,经过长距离的跋涉,在风与潮汐的收集下,最后才在这里上岸,并按大小排列整齐。

两年前,摩尔刚从木制家具加工行业退休。他一生热爱冲浪,至今头发未白,退休后替自己造了一艘船,决定尽情享受计划中刺激的提早退休生活。摩尔的父亲也会开船,耳濡目染之下,长大后他成了美国海岸警卫队认证的船长,也组织了一个海洋环境观测义工团体。他在太平洋上亲身体验过“太平洋大垃圾场”的恐怖之后,就将这个义工团体拓展为现在的艾尔基塔海洋研究基金会,致力于解决长达半个世纪的漂浮垃圾问题。因为在他看到的垃圾当中,有九成是塑料制品。

摩尔第一次航行一千六百千米横越环流地带时,粗估每一百平方米的海面上有两百三十克左右的漂浮物,那这片海域约有三百万吨的塑料垃圾。这个估计跟美国海军估算的结果相去不远。而且这令他瞠目结舌的数据还仅是开始而已,毕竟这只代表肉眼可以看得见的塑料,还有数量更大、难以估算的塑料碎片因有太多的藻类与藤壸附着而沉入海底。1998年,摩尔回到这里,这次带着一种拖在船尾的工具,有点类似哈帝搜集磷虾样本的工具,得到的结果令人难以想象,在海面上,塑料的重量超过了浮游生物。

从某个角度来说,塑料已经存在了几百万年。塑料是一种聚合物,简单地说,就是碳原子与氢原子不断重复联结在一起形成的链状分子结构。早在石炭纪之前,蜘蛛吐出来的丝就是一种聚合纤维。而树木所制造的纤维素与木质素,也是一种天然的聚合物。棉花和橡胶都是聚合物,就连人类自己也会产生一种以骨胶原形式出现的聚合物,比如指甲。

一种具有可塑性的天然聚合物非常贴近我们对塑料的认知,那是一种亚洲甲虫的分泌物,也就是广为人知的虫胶。里欧·贝克兰就是为了寻找虫胶的人工替代品,才会在纽约州扬克斯的自家车库里,把一种黑黑黏黏的苯酚跟甲醛混合在一起,结果做出了具有可塑性的电木。在此之前,天然虫胶是包覆电线与线路接头的唯一质材。于是贝克兰一夜致富,这个世界也为之改观。

可是到了20世纪60年代,塑料颗粒的种类变多,数量也明显增加。到了90年代,样本里采集到的颗粒,有亚克力、聚酯纤维与其他人工合成聚合物的碎屑,数量比三十年前高出三倍。更令人担心的是,哈帝的浮游生物记录器是在海平面下十米采集到悬浮在水中的塑料颗粒,而塑料又大多浮在水面上,换句话说,这些还只是水里的一小部分而已。不只是海洋里的塑料数量增多,颗粒的体积似乎也愈来愈小,小到足以跟随全球洋流漂浮。

也有愈来愈多的人用塑料碎屑刮除船只与飞机上的油漆。汤普森耸耸肩说:“有人会想问,沾满油漆的塑料颗粒要丢到哪里去吗?其实在风大的日子里,根本很难收集这些细屑,不过就算收集起来,也没有任何一个污水处理系统可以过滤这么小的物质。所以不可避免的,它们都将被释放到环境里。”

塑料却不是这么一回事。如果没有清理垃圾的话,大家看到的会更加直观。从1000年以来,在北亚利桑那州的霍皮印第安保留区就一直有人类居住,比现今美国境内的其他地区都要更久。主要的霍皮村庄坐落在三个平顶山头,有三百六十度的全景视野,俯瞰周围的沙漠。几个世纪以来,霍皮族人都往平顶山下丢垃圾,包括食物残渣与破碎的陶瓷瓦片。草原狼和秃鹰会吃掉食物残渣,至于陶土碎片则混入泥土中,回归原始大地。

我们只知道,现在的塑料要比以前多出很多。20世纪初,普利茅斯的海洋生物学家艾利斯特·哈帝发明了一种工具,可以拖在南极探测船后面,深入海平面十米以下的水域,搜集磷虾样本。磷虾是一种跟蚂蚁差不多大、像虾子一样的无脊椎动物,几乎是地球食物链的最底层。到了20世纪30年代,他改良这种工具,以用于采集体积更小的浮游生物。新的工具是用叶轮翻转一条丝制的带子,有点像是公共洗手间里的纸巾抽取机那种装置,它能从穿过丝巾的海水中过滤出浮游生物。每一卷丝巾可以搜集约五百海里(九百二十六千米)的样本。哈帝说服了英国的商船公司,利用商船拖着这个浮游生物连续记录器,在北大西洋的商船航道穿梭,几十年下来,搜集了庞大的数据库,可谓价值连城。而他也因为对海洋科学的贡献,被授予爵位。

然而,普利茅斯的历史主要还是在城市边缘,也就是普利姆河与泰马河交会形成的天然港口,两条河川在此汇流之后,流入英吉利海峡与大西洋。这里正是清教徒移民向美洲出发的普利茅斯港。他们漂洋过海之后,将他们在美洲登陆的地方同样命名为普利茅斯,以兹纪念。库克船长三度航向太平洋的探险船队,都是从这个港口出发的。弗朗西斯·德瑞克爵士的环球航行旅程,也是从这里开始的。1831年12月27日,英国皇家小猎犬号从普利茅斯港起航,船上就载着年仅二十一岁的达尔文。

半个世纪来塑料的总产量已经超过十亿吨,其中不但包括数百种不同的塑料,还有各种添加剂所造成的许多不为人知的变化,如塑化剂、不透明剂、着色剂、填充剂、强化剂和光稳定剂等。添加物的寿命差异很大,不过到九*九*藏*书*网目前为止,还没有任何一种从环境中消失。研究人员试图以培养活菌的方式来测试聚乙烯要多久才会生物降解,但是过了一整年,消失的部分还不到百分之一。

不久之后,化学家就忙着裂解原油中长长的碳水分子链,然后混合这些分解出来的小分子,看看基于贝克兰发明的第一个人造塑料之上能制造出什么东西。再加上氯会产生一种强韧坚固的聚合物,在自然界找不到类似的东西,也就是我们熟悉的聚氯乙烯(VC)。在这种聚合物成型的阶段放入瓦斯,就会产生坚韧相连的气泡,名为聚苯乙烯,不过通常都将之称为包装泡棉。对人造丝孜孜不倦的结果,产生了尼龙。光是尼龙丝袜问世,就彻底改革了服饰业,也造成人类广泛接纳塑料制品,成为现代生活重大成就的指标。“二战”爆发后,大部分的尼龙与塑料工业都转向军事用途,反而让一般民众更渴望塑料制品。

对海洋、生态及未来而言,这又代表着什么呢?这些塑料从问世到现在只有五十几年,关于它们的很多事情还没人知道。比方说,它们的化学成分或添加物,如金属铜类的着色剂,会不会随着它们在食物链中的地位上升而增加浓度,甚至改变物种演化?它们会不会成为化石的记录?几百万年后的地质学家会不会在海床沉积物所形成的砾岩中发现芭比娃娃的零件?它们会不会保存完整,甚至像恐龙骨骸一样可以拼凑起来?或者它们会先腐化,然后在未来的无限万年间,从巨大的塑料海神地狱中慢慢地释放出碳氢化合物,留下芭比与肯的化石印记,在硬化的石头上保留到无限万年之后?

汤普森的研究团队发现,如同海浪与潮汐日复一日洗刷海岸,从而将岩石磨成沙滩的缓慢机械作用,如今也发生在塑料身上。那些在浪头上载沉载浮、体积最大也最显眼的物品,渐渐愈变愈小。然而,就算这些塑料都磨成了小碎屑,也没有出现任何生物降解的迹象。

他的博士生布朗在药妆店购物时,发现了一件更令人火冒三丈的事。布朗拉开实验室橱柜最上层的抽屉,里面满满的全是女性的美妆保养品,有按摩沐浴乳、磨砂膏和洗手乳等等。有些产品挂着精品品牌,如尼奥娃润肤露、苏提蒄去角质活肤乳霜、DDF草莓杏仁身体磨砂乳等。其他的是国际知名厂牌,像是强生面部眼部卸妆油、高露洁冰爽牙膏、露得清等。有些在美国买得到,有些只在英国贩卖,不过全都有一个共通点。

有些塑料袋的宣传词是,在垃圾堆积场里,只要有机垃圾腐化导致温度超过55.6℃,这些塑料袋就会分解。“也许会,但在沙滩上或海水里却不会发生这样的事。”他听说有个塑料袋绑在普利茅斯港的船舶码头,“一年之后,仍然可以用来购物装东西。”

1945年之后,许多过去闻所未闻的产品如洪水般涌入一般消费市场,如亚克力人造纤维、树脂玻璃、聚乙烯塑料瓶、聚丙烯塑料容器,还有聚氨酯“泡沫乳胶”玩具。不过让这个世界彻底改头换面的是透明的包装材料,包括具有自黏性的聚氯乙烯和聚乙烯保鲜膜,不但让我们可以看到包在里面的食物,也让食物保存得比以前更久。

“我们推测塑料会愈磨愈小,最后变成某种粉末。可是我们也发现,它们的体积愈来愈小,所制造的问题却会愈来愈大。”

最让摩尔感到震惊的是这些塑料垃圾的来源。1975年,美国国家科学研究院估计,在海上航行的所有船只,每年丢弃的塑料垃圾总重量高达三千七百吨。最近的研究显示,光是世界上的商船,每天毫不羞愧地丢下六十三万九千个塑料容器。不过摩尔发现,商船与军舰在海上丢弃的塑料垃圾,跟从海边丢进海洋里的数量相比,不过是小巫见大巫。

“这表示,我们低估了塑料品的数量。实际上,我们不知道还有多少塑料在海里。”

另外一个障碍是,即使幽灵渔网是用可以光分解的塑料制造,并且在缠住海豚使其淹死之前就解体,但是它们的化学性质经过数百年乃至数千年都不会有任何改变。

没有人知道,因为到目前为止,还没有任何塑料会自然死亡。现在的微生物在植物出现之后,也花了很长时间才学会如何吞噬木质素与纤维素,最近它们又学会了吃油。不过还没有任何微生物会吃塑料,因为对演化来说,五十年的时间太短了,并不足以发展出必要的生化条件。

即使最后生物无法分解塑料,还有地质作用。

旧金山峰的东边是更加巍然的落基山脉,西边则是马德雷山,这座火山的山巅比落基山脉还要高。或许我们觉得不太可能,但这些庞然巨山有朝一日都将被侵蚀沉入海底,每一块巨石、露头、鞍部、山巅与峡谷峭壁,无一幸免。原本隆起的高地山脉都将化为尘埃,岩石里溶解出来的矿物质可以保持海水里的盐分,土壤里散发出来的养分世代滋养着新的海洋生物,而前一个世代则消失在土壤的沉积层底。

不过,他也同意塑料具体呈现了我们对污染环境的集体罪恶感,因为塑料有一种让人不安的永恒。塑料与其他垃圾的差别是发生在垃圾掩埋场之外的情况。报纸如果没有被火焚化的话,可能会被风撕破,被日晒龟裂,也可能会在雨水中溶解,感觉上脆弱得多。

不过,还是会产生两个问题。第一,塑料在水里要很长的时间才会光分解。在陆地上,塑料在阳光下会吸收红外线的辐射热量,温度很快就会比四周的空气高。可是在海里,不但有水降温,而且攀附在塑料表面的藻类也有隔绝阳光的功能。

“塑料仍然是塑料,原料也还是一种聚合物。聚乙烯无法在任何可以预见的时间内分解,海洋环境中也没有任何机制可以花那么长的时间来将它们生物降解。”他这样总结道,就算渔网可以光分解,99lib.net有助于海洋哺乳类动物的生存,它们的粉末残渣也还是留在海里,终究会被滤食性动物发现。

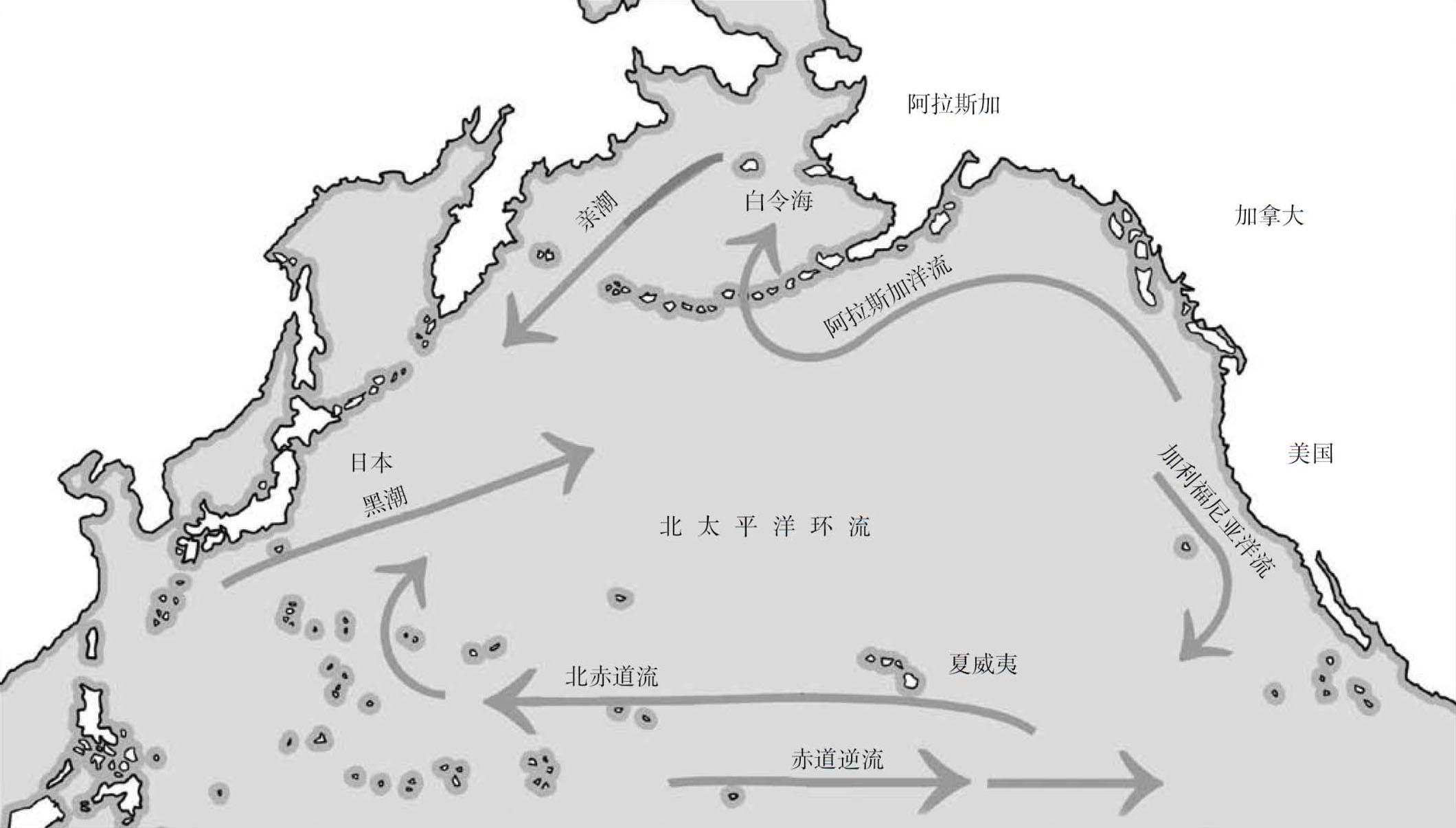

北太平洋环流图(弗吉尼亚·诺瑞 绘)

“再等十万年吧。”安卓迪乐观地说。2004年圣诞节大海啸来袭时,他正好在故乡斯里兰卡,那里的人即使遭遇这种毁天灭地的大水患,但依然怀抱着希望。“我相信一定会找到某种具有这种基因的微生物,最终学会这种让它们占有极大优势的工作,然后它们的族群才会茁壮成长。现在的塑料量要花几十万年才会消耗殆尽,最后终究还是会生物降解。木质素比塑料复杂得多,可是全部都会分解,所以这只是时间问题,我们必须等候生物演化赶上我们所制造的物质。”

每次检验都要花一个钟头才能完成。结果,其中大约三分之一是天然纤维,如海草,另外三分之一是塑料,剩下的三分之一则是不知名物质。也就是说这些不知名物质,在现有的聚合物数据库里还找不到匹配的数据,可能是颗粒在水里浸泡太久导致颜色分解,也可能是颗粒太小以至于仪器无法辨识。这个仪器所能分析的最小碎片为二十微米,大概比人类的头发还要细一点而已。

自1970年以来,国际上就已经禁止在制造塑料的过程中,使用毒性强烈的多氯联苯以让塑料变得更柔软。多氯联苯跟其他有毒物质会破坏荷尔蒙,造成雌雄同体的双性鱼或北极熊,这是大家都知道的事。然而,1970年之前的塑料漂浮物却像长效释放型的胶囊,会在好几百年间慢慢释放出多氯联苯。高田英冢也发现,自由漂浮的有毒物质来源不同,有复写纸、汽车机油、冷冻液、旧的日光灯管,还有从通用电器公司和孟山都公司的工厂直接排放到河川溪流里的废水,等等。这些有毒物质随时随地都可以附着在自由漂浮的塑料品表面。有一项研究是专门探讨角嘴海雀体内未消化的塑料制品与其脂肪组织里多氯联苯之间的对应关系。其中最令人震惊的是数量,高田英冢及其同事发现,这些角嘴海雀吃进肚子里的塑料颗粒带有浓度极高的有毒物质,是正常海水含量的一百万倍。

每个人都见到过聚乙烯经过日光照射后变黄、变脆,甚至变成粉末。通常塑料制品里都有一点添加剂,强化抗紫外线的能力,但是也有一些添加剂可以让它们对紫外线更敏感。安卓迪建议,在六罐装啤酒的塑料环上使用后者,这可以拯救许多海洋生物。

他说,其实在掩埋场最占空间的垃圾是废弃的建材和纸张。我们一般认为纸张会分解,但是他说,这又是一个不尽属实的概念,因为隔绝了空气与水分之后,报纸并不会分解。“所以我们才看得到三千年前从古埃及留下来的纸莎草纸卷。从20世纪30年代的垃圾堆里挖掘出来的报纸,字迹仍然清晰可辨。报纸可以埋上一万年也不会腐化。”

塑料跟所有的碳氢化合物一样,安卓迪说:“最后都不可避免会生物降解,但因为速度非常缓慢,几乎没有任何影响。然而,它们却可在合理的时间范围内光分解。”

20世纪80年代,他还在大学念书时就开始做一件事,不过当时他并不知道这后来会成为他的终生志业。每年秋天,他都响应英国的全国清滩运动,利用周末在利物浦组织分队清理海滩。到了大学的最后一年,一百七十名队员在约一百四十千米长的海滩上,清理出好几吨垃圾。除了一些显然是从船上掉落的物品之外,像是希腊的海盐罐、意大利的调味瓶等等,从标签来判断,其他的漂流物都是由爱尔兰往东被风吹过来的垃圾。同理,瑞典的海岸就成了接收英国垃圾的地方。任何包裹,只要里面有足够的空气可以浮上海面,似乎都循着风向漂流,而在这个纬度,风正好都是往东吹。

“你知道这是什么东西吗?”汤普森走过普利姆河湾靠近入海口的沿岸。再过几个钟头,满月就要升起,潮水退了将近两百米,露出一大片平坦的沙洲,上面零星散布着猩藻与扇贝。一阵微风吹过潮水的表面,山上成排住屋的倒影轻轻颤动。汤普森弯下腰,看着波浪舔舐过的沙滩,浪头边缘在浅滩上留下来的一排垃圾,有些什么是可以辨识的物品。大捆大捆的尼龙绳、针筒注射器、没有盖子的塑料食品盒、只剩一半的船用浮筒、聚苯乙烯包装材料如碎石般的残骸,还有像彩虹般多彩多姿的瓶盖,数量最多的是棉花棒的各色塑料棍。还有一种,外表形状一致的奇怪小东西,他经常考问别人这是什么东西。他抓起一把沙子,在小树枝与海草纤维之中,暗藏着十几、二十个蓝绿色的塑料小圆柱颗粒,高度大约只有两毫米。

事实上,这种说法还太保守,应该说是超过了六倍。

汤普森不知道答案,也没有人知道。因为塑料问世的时间还不够长,不知道能维持多久,将来会发生什么事情。到目前为止,他的研究团队已经在海里找到了九种不同的塑料,分别是不同种类的亚克力、尼龙、聚酯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯。他所知道的是,不久之后,所有生物都会吃下这些东西。

就算这个方法能够奏效,就算人类彻底消失,再也不会制造任何合成树脂,那些已经生产出来的塑料还是会长存。问题是存在多久?

“从河川流进海洋的所有东西,”摩尔船长对乘客说,“最后都会到这里。”在科学发展之初,地质学家也对学生讲过一模一样的话,只不过当时他们是在形容一种势不可当的侵蚀过程,讲的是山脉终究会溶解成盐分与细粒,小到足以流进大海,然后一层层堆积,在99lib.net遥远的未来形成岩块。然而,摩尔所说的却是一种溢流与沉积的形式,是在过去五十亿年的地质年代里从来没有见过的形式,不过今后可能就不再陌生了。

普利茅斯大学的海洋生物学家李察·汤普森常在普利茅斯港边散步,遥想这里的历史,尤其是在冬天,当沿着港湾的沙滩上都空无一人时。只见一名身材颀长的男子,穿着牛仔裤、靴子、蓝色防风夹克和拉链羊毛衫,光秃秃的脑袋上没有戴帽子,修长的指头也没有戴手套,一个人弯着身子,拨弄沙滩上的沙子。汤普森的博士论文,是研究像笠螺和滨螺这种软体动物爱吃的那种黏黏的物质:硅藻、藻青菌、海藻和攀附在海草上的细小植物。人们知晓汤普森并不是因为他对海洋生物的研究,而是他对原本不属于海洋却愈来愈多的东西的研究。

如果这些颗粒停留在它们的肠胃道里导致便秘,结果只能是死路一条。如果颗粒够小,就可以通过这些无脊椎生物的消化道,从身体的另外一端看似无害地排泄出来。这是否表示塑料的性质稳定,没有毒性呢?它们要到什么时候才会自然分解?而且在分解时会不会释放出可怕的化学物质,危害到遥远未来的有机生物?

他发现世界上的垃圾掩埋场里还没有被塑料制品塞爆的真正原因,是大部分的塑料垃圾都被倾倒进了海里。摩尔在北太平洋环流地带采样了几年之后,确定海上漂浮残骸里有百分之八十都来自陆地。可能是从垃圾车或掩埋场吹到海里的,也可能是火车运送货柜时掉下来,然后被雨水冲进排水管,沿河而下或乘风而起,最后都落到了这个范围愈来愈大的环流区。

“埃及金字塔能够保存玉米、种子,甚至像头发这样的人体组织,就是因为里面阻绝了阳光,也几乎没有氧气与水分。”安卓迪个性温和、严谨,有一张宽阔的大脸,说起话来清脆快速,条理分明,非常有说服力。“我们的垃圾场和金字塔有一点像,埋在里面的塑料接触不到水分、阳光和氧气,就可以长时间完整保存下来。如果塑料沉入海底被沉积物包覆,情况也类似,因为在海底没有氧气,而且非常寒冷。”

他听过那些恐怖的故事。像是海獭误食半打盛放罐装啤酒的聚乙烯塑料环,不幸噎死。天鹅与海鸥死于尼龙网或钓鱼线。夏威夷的绿海龟死后,人们在它肚子里发现了一把扁梳、一段三十厘米的尼龙绳和玩具卡车的车轮等。他个人最恐怖的经验是研究被冲到北海沿岸的暴风鹱尸体,其中百分之九十五的肚子里都有塑料制品,平均每只鸟的肚子里有四十四片。如果按照比例推估,相当于一个人吃掉了二点三千克的塑料。

他看了一眼布朗显微镜下从芬兰送来的样本,可能来自某种植物的一条绿色纤维,横跨了三条可能不是来自植物的亮蓝色细线。他坐到实验台边,脚下的登山靴勾住一张凳子。“这样说好了。即使所有的人类活动都在明天中止,突然间,再也没有人制造塑料产品,世界上就只剩下业已存在的塑料。但以我们目前观察到的情况,生物可能得要一直烦恼塑料分解的问题,也许要花上一千年或更久才能解决。”

这样的处理方式一直都没有问题,直到20世纪中叶,丢到山下的垃圾不再消失。于是霍皮族人被愈堆愈高的垃圾围绕,里面都是一些不会遭到自然侵蚀的新垃圾。这些垃圾只有在被风吹进沙漠时才会从山下消失,即使被吹走了,垃圾还是在那里,或许是卡在鼠尾草或梅丝葵的枝芽上,或是被仙人掌刺穿透,挂在树上。

至于那种合成树脂颗粒,每年至少有五千五百兆个面世,重量相当于一千一百亿千克。摩尔到处都看得到这种塑料合成树脂颗粒,甚至还在水母和海樽的透明身体里发现了这些小颗粒。这两种生物都是海洋里最普遍、分布最广的滤食性生物,它们跟海鸟一样,以为这些亮晶晶的彩色颗粒是鱼卵,而棕褐色的是磷虾。天知道现在有几百兆个像这样的小颗粒冲进了海里,这些颗粒上面裹覆着去角质的化学物质,大小正好适合这些小生物一口吞噬,然后它们又成为较大生物的食物。

不过,体积较小、较不明显的碎片,显然是受到海里洋流的牵制。汤普森每年在汇整清洁队的报告时,发现常见的瓶瓶罐罐与废弃轮胎,似乎体积都愈变愈小。于是他跟另外一名学生开始沿着海岸浅滩搜集沙粒,筛选找出不是天然物品的小颗粒,然后放在显微镜底下观察,试图找出这些东西究竟是什么。可是这个工作很棘手,他们的样本通常都太小,无法认定这些东西来自什么瓶子、玩具或器皿。

在汤普森位于普利茅斯大学的实验室里,研究生马克·布朗从透明封口袋里拿出用锡箔纸包装的沙滩样本,仔细打开来。这是国外同僚寄过来检验的样本。他先将样本放进玻璃分离漏斗,注满浓缩的海盐溶剂,让塑料颗粒浮上来。接着他又分离出一些他认为可以辨识的东西,例如无所不在的彩色棉花棒棍子,放在显微镜下检验。若真的是很不寻常的东西,就得仰赖傅立叶转换红外光谱仪。

那年秋天,摩尔、汤普森、高田英冢跟安东尼·安卓迪博士在洛杉矶共同召开了海洋塑料高峰会。安卓迪是北卡罗来纳州三角研究园区资深科学家,他来自南亚橡胶制造大国之一的斯里兰卡。虽然在研究所主攻聚合物科学,但他受塑料工业起飞的吸引,放弃了原本研究橡胶的兴趣。后来,他编纂了一本厚达八百页的巨著《环境中的塑料》(Plastics in the Environment),得到业界与环保人士的同声赞扬,被喻为这个主题的先知神谕。

每一瓶产品的标签上,成分的前三项里一定有“超细微聚乙烯颗粒”或“聚乙烯微粒子”或“聚乙烯珠”。有些甚至就只标示“聚乙烯”。