第八编 清代之部

第四十五章 狭义的部族政治下之民变 清中叶以下之变乱

第四十五章 狭义的部族政治下之民变 清中叶以下之变乱

- 目录

- 序

- 引论

- 书成自记

- 第一编 上古文化三代之部

- 第一章 中原华夏文化之发祥 中国史之开始虞夏时代

- 第二章 黄河下游之新王朝 殷商时代

- 第三章 封建帝国之创兴 西周兴亡

- 第二编 春秋战国之部

- 第二编 春秋战国之部

- 第四章 霸政时期 春秋始末

- 第五章 军国斗争之新局面 战国始末

- 第六章 民间自由学术之兴起 先秦诸子

- 第三编 秦汉之部

- 第七章 大一统政府之创建 秦代兴亡与汉室初起

- 第八章 统一政府文治之演进 由汉武帝至王莽

- 第九章 统一政府之堕落 东汉兴亡

- 第三编 秦汉之部

- 第十章 士族之新地位 东汉门第之兴起

- 第十一章 统一政府之对外 秦汉国力与对外形势

- 第四编 魏晋南北朝之部

- 第十二章 长期分裂之开始 三国时代

- 第十三章 统一政府之回光返照 西晋兴亡

- 第十四章 长江流域之新园地 东晋南渡

- 第十五章 北方之长期纷乱 五胡十六国

- 第四编 魏晋南北朝之部

- 第十六章 南方王朝之消沉 南朝宋齐梁陈

- 第十七章 北方政权之新生命 北朝

- 第十八章 变相的封建势力 魏晋南北朝之门第

- 第十九章 变相的封建势力下之社会形态(上) 在西晋及南朝

- 第二十章 变相的封建势力下之社会形态(下) 在五胡及北朝

- 第二十一章 宗敦思想之弥漫 上古至南北朝之宗教思想

- 第五编 隋唐五代部

- 第五编 隋唐五代部

- 第二十二章 统一盛运之再临 隋室兴亡及唐初

- 第二十三章 新的统一盛运之下之政治机构 盛唐之政府组织

- 第二十四章 新的统一盛运下之社会情态 盛唐之进士府兵与农民

- 第二十五章 章盛运中之衰象(上) 唐代租税制度与兵役制度之废弛

- 第二十六章 章盛运中之衰象(下) 唐代政府官吏与士人之腐化

- 第二十七章 新的统一盛运下之对外姿态 唐初武功及中叶以后之外患

- 第二十八章 大时代之没落 唐中叶以后政治社会之各方面

- 第五编 隋唐五代部

- 第二十九章 大时代之没落(续)

- 第三十章 黑暗时代之大动摇 黄巢之乱以及五代十国

- 第六编 两宋之部

- 第三十一章 贫弱的新中央 北宋初期

- 第三十二章 士大夫的自觉与政治革新运动 庆历熙宁之变法

- 第三十三章 新旧党争与南北人才 元祐以下

- 第三十四章 南北再分裂 宋辽金之和战

- 第七编 元明之部

- 第三十五章 暴风雨之来临 蒙古入主

- 第三十六章 传统政治复兴下之君主独裁(上) 明代兴亡

- 第三十七章 传统政治复兴下之君主独裁(下)

- 第三十八章 南北经济文化之转移(上) 自唐至明之社会

- 第三十九章 南北经济文化之转移(中)

- 第四十章 南北经济文化之转移(下)

- 第四十一章 社会自由讲学之再兴起 宋元明三代之学术

- 第七编 元明之部

- 第四十一章 社会自由讲学之再兴起 宋元明三代之学术

- 第八编 清代之部

- 第四十二章 狭义的部族政权之再建(上) 清代入主

- 第四十三章 狭义的部族政权之再建(下)

- 第四十四章 狭义的部族政权下之士气 清代乾嘉以前之学术

- 第四十五章 狭义的部族政治下之民变 清中叶以下之变乱

- 第四十六章 除旧与开新 清代覆亡与民国创建

- 上一页下一页

曾国藩世世业农,以在籍母丧侍郎帮办团练。自咸丰二年十二月始,至四年出师湖北。有《讨贼檄》,谓:“粤匪自处于安富尊荣,而视我两湖、三江被胁之人,曾犬豕牛马之不若。窃外夷之绪,崇天主之教。农不能自耕以纳赋,谓田皆天主之田也。商不能自贾以纳息,谓货皆天主之货也。士不能诵孔子之经,而别有所谓耶稣之说、《新约》之书,乃开辟以来名教之大变。凡读书识字者,焉能袖手坐观,不思一为之所也。”又曰:“李自成至曲阜不犯圣庙。张献忠至梓潼亦祭文昌。粤匪焚柳州之学官,毁宣圣之木主。所过州、县,先毁庙宇。忠臣义士如关帝、岳王之凛凛,亦污其宫室,残其身首。”

如此何得不败?

洪、杨起事以前,汉人皆不得专阃寄。“鸦片”之役,能却敌者皆汉人,辱国者皆旗籍,然犹谴汉臣之立功者以袒旗员。西人固无意于战,旗员以利啖之即止。太平军则与清不两立,不用汉臣无可收拾。金陵既下,曾国藩仍推官文领衔奏捷。盖夙知朝廷意旨,不敢以汉臣自居大功也。

他们前后倡乱十五年,踞金陵十二年,蹂躏及十六省,沦陷六百余城。然而到底没有成事。

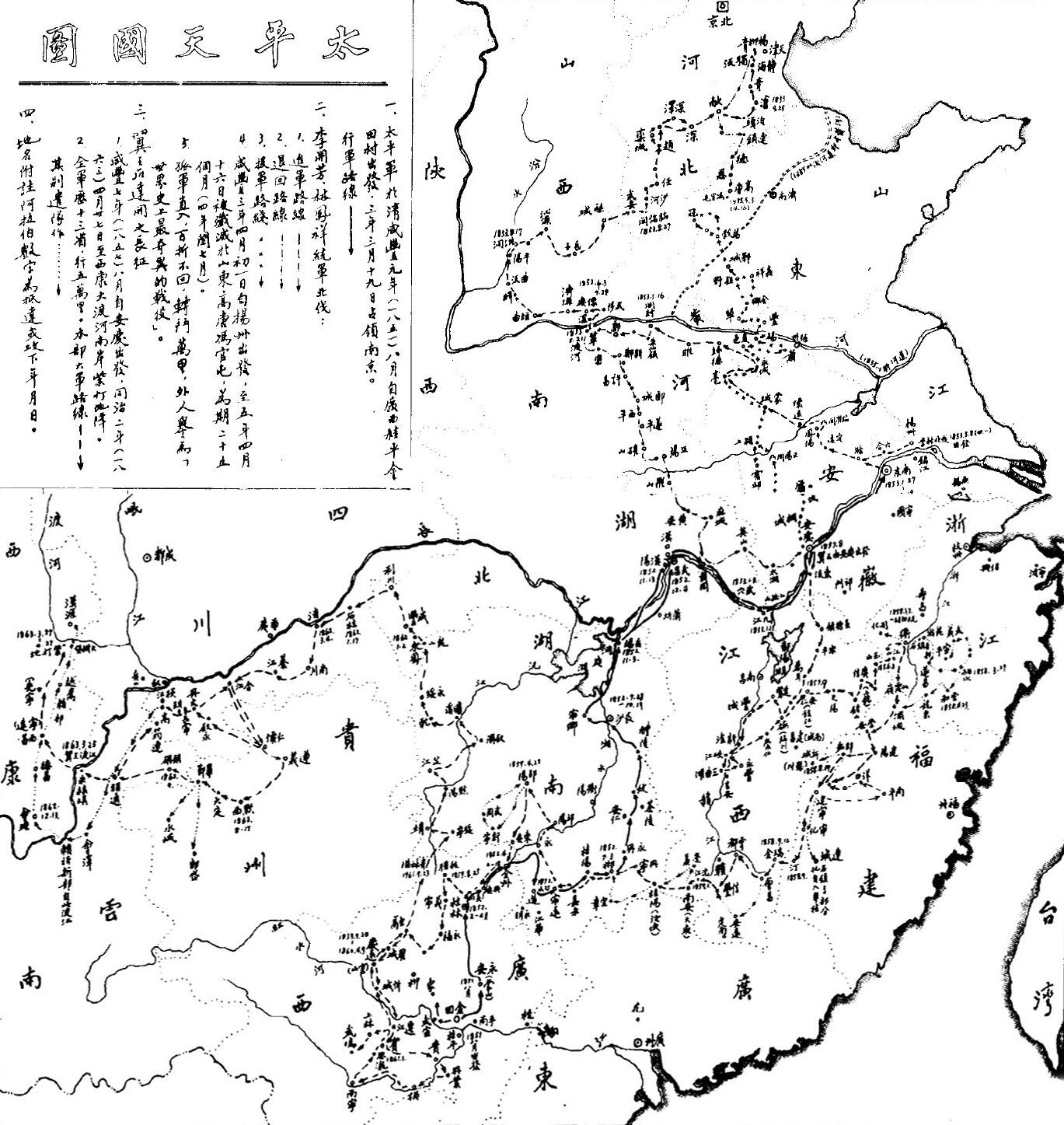

二、洪杨之乱

因吏治之不振,而各省遂有所谓“亏空”。其事起于乾隆四十年以后。始则大吏食惏者利州、县之贿赂,偾事者资州、县之摊赔,州、县匿其私橐,以公帑应之,离任则亏空累累。大吏既饵其资助,乃抑勒后任接收。其后循至以敢接亏空为大员,以禀揭亏空为多事。州、县且有藉多亏挟制上司,升迁美缺。自后地方政治,遂惟有所谓“弥补”。宽则生玩,胥吏因缘为奸。急则张皇,百姓先受其累。而民事遂无问者。刘蓉渭:“天下之吏,未闻有以安民为事者,而赋敛之横,刑罚之滥,朘民膏而殃民者,天下皆是。”则天下几何不乱!

惟曾之意中,早有一整个讨平洪、杨之腹本。因此清廷命令,彼必宛转因应,令其与自己计划相应而止。其前锋则由九江逐步推进而至安庆,其后部则由湖南逐步推进而至武汉。稳扎稳打,一面应付洪、杨,一面应付清廷。又一面则团结共事之人才,如骆秉章、胡林翼等。直至咸丰十年,有统筹全局之旨,始稍得舒展。然当时朝意命其驰往江苏,江、浙地方乞援者,又连翩而来。而曾之步骤,依然不变。直至同治元年,始发出浙、苏援师。先后十三年,虽兵事利钝,瞬息千变,而进退计划,前后一贯。反观洪、杨,自三王内讧以后,石达开远行,内部即少可仗之才。李秀成、陈玉成仅为战将,虽东西驰突,不无一逞之威,然中枢不能发踪指示,阃外不能利害专断,狼奔豕突,漫无把握。两两相较,成败自判矣。

三、乾隆六十年湘、桂、苗变。

南王冯云山死于全州,西王萧朝贵死于长沙。抵南京后,大权均操于东王杨秀清,专擅甚过。北王韦昌辉、翼王石达开同谋杀秀清。初议杀东王一人,乃北王尽杀东王统下亲戚、属员、文武、大小、男妇,尽行杀净。翼王怒之,复杀北王。洪秀全乃专用安、福二王。安王乃秀全长兄洪仁发,福王乃秀全次兄洪仁达。自此众情离叛,翼王一去不返。时为咸丰二年事。洪、杨之败,已定于此时。

一因清政府种族观念太深,不能推诚大用。

用邪教的煽惑起事,用流动的骚扰展开,这是安静散漫的农民所以能走上长期叛变的两条路子。可惜这两条路子,开始便已注定农民革命的命运,使他们只能破坏,不能成功,除非中途能自己改变。

粤军的领导人,对于本国文化,既少了解,对于外来文化,亦无领略。他们的力量,一时或够推翻满清政权,而不能摇撼中国社会所固有的道德信仰以及风俗习惯。这是洪、杨失败最主要的原因。就此点论,洪、杨之天父天兄等等愚民政策,与八卦教、天理教等,还是一鼻孔出气。

相传太平军围长沙,左宗棠谒见天王,献攻守建国之策,并动天王弃天主耶稣,专崇儒教。天王不能用,左遂逃去,为后来削平洪、杨之重要人物。如罗泽南、彭玉麟等,皆激动于民族文化礼教之保全,以及社会民生秩序之自卫,而奋起杀贼。彼辈不私财,不受朝廷官禄,以书生督领乡民,自卫地方,而渐次推及于近邻,乃一跃而为削平洪、锡之惟一势力。湘军与粤军即洪、杨同样抱有一种民族观念。粤军的缺点,在于没有注意到民族文化传统势力之重要,只图激起革命,甚至对于传统文化加以过分的蔑弃,一切目之为妖,而别拥伪造的天父天兄,读圣书,做礼拜。此与满洲入关剃发令,一在外面,一入内里,同样对于真受民族文化之薰陶者为一种难堪之损伤。但湘军诸帅,虽自谓受有传统文化之浇培,以保护民族文化自任,而他们对于民族大义,亦早已丧失。

又《生计篇》云:“今日之亩,约凶荒计之,岁不过出一石。今时之民,约老弱计之,日不过食一升。率计一岁一人之食,约得四亩,十口之家,即须四十亩,其宽广即古之百亩也。工、商贾所入,至少者人可余百钱。士佣书授徒所入,日九-九-藏-书-网亦可得百钱。是士、工、商一岁之所入,不下四十千。闻五十年以前,吾祖、吾父之时,米升钱不过六、七,布丈钱不过三、四十。一人岁得布五丈,为钱二百;得米四石,为钱二千八百。是一人食力可以养十人。

二则因胡既早卒,曾、左诸人皆驰驱军旅,效命疆场,未得为中央大吏,于朝政少可献替。

秦末东方革命,皆有贵族势力主持,故变乱最像样,有规模。西汉末,如光武以宗室起事,然其先绿林、赤眉等皆饥民集为草盗而已。故骚扰之时期长,社会元气损失大,而成事不易。东汉末年始有黄巾,为民间以宗教结合起事之始。直至清代,十之七不得不赖于宗教之号召。洪亮吉《征邪教疏》:“楚、蜀之民,始则惑于白莲、天主、八卦等教,欲以祈福,继因受地方官挟制万端,又以黔省苗氛不靖,派及数省,赋外加赋,横求无艺,忿不思患,欲借起事以避祸。邪教起事之由如此。”

洪、杨起事的第一因,在其有一种宗教性之煽惑,而将来所以招惹各方面反对,限制其成功,而逼到失败路上去的,便是这一种宗教。

又其言吏胥,曰:“吏胥为官者百不得以。登进之途既穷,营利之念益专。世门望族,以及寒畯之室,类不屑为。其为之而不顾者,四民中之奸桀狡伪者耳。姓名一入卯簿,或呼为‘公人’,或呼为‘官人’。公人、官人之家,一室十余口,皆鲜衣饱食,咸不敢忤其意,即官府亦畏之。何则?官欲侵渔其民,未有不假手于吏胥者。乡里贫富厚薄,自一金至百金、千金之家,吏皆若烛照数计。家之入于官者十之三,入于吏胥者已十之五矣。不幸一家有事,则选其徒之壮勇有力、机械百出者,蜂拥而至,不破其家不止。今州、县之大者,胥吏至千人,次者七、八百,至少一、二百人。大率十家之民不足以供一吏,至有千吏,则万家之邑亦嚣然矣。”此又言胥吏也。

嗣是复有浙、闽海寇,十五年定山东天理教,十八年定更互迭起。至道光末年,乃有洪、杨之大乱。

曾国藩:“十余年间,九卿无一人陈时政之得失,司道无一摺言地方之利弊。”此则在道光朝矣。次论地方。清制,州、县分选、调为二等,而督、抚又得请拣发人员到省试用。故部选之缺,扣留者常十之七、八,铨选之权移于督、抚。督、抚权愈重,州、县包苴愈不可禁。每一缺出,钻营得之者,辄不惜盈千累万之贿,而墨吏日甚一日。外省鬻缺,其弊尤甚于明吏部之掣签。洪亮吉渭:“十余年督、抚、藩、臬之贪欺害政,比比皆是”,是也。又当时道、府官,由州、县起家者十之二、三,由部员外擢者十之七、八。而当时司员则甚少才望。一则由满州之荫生太易,一则由汉员之捐班太多。当时督、抚既多满员贪黩,道、府亦少清望,州、县尚在府、厅、司、道之下,层层管辖,层层剥削,有志节者亦无以自保。故其时读书稍自好者,苟非入翰林得清愿,即退为书院山长,或浮沉朗署,或宁为一教官。故乾嘉经学极盛时期之学者,仕宦率多不达。如是而望州、县之清廉,吏治之振饬,自不可能。章学诚论其时官场贪婪,曰:“上下相蒙,惟事婪赃渎货。始则蚕食,渐至鲸吞。初以千百计,俄而非万不交注,俄而且数万计,俄而数十万、数百万计。”洪亮吉亦曰:“今日州、县之恶,百倍于十年、二十年之前。无事则蚀粮冒饷,有时则避罪就功。”又曰:“吾未成童,侍大父及父时,见里中有为守令者,戚友慰勉之,必代为虑曰,,此缺繁,此缺简,此缺号不易治,未闻其他。及弱冠之后,未入仕之前,二、三十年之中,风俗趋向顿改。里中有为守令者,戚友慰勉之,亦必代为虑曰,此缺出息若干,此缺应酬若干,此缺一岁可入己者若干,民生吏治,不复挂齿颊矣。然吾又尝验之,三十年以前,守令之拙者,满任而归,或罢任而返,其赢余虽不多,然恒足以温饱数世。今则连十舸,盈百车,所得未尝不十倍于前,而不十年,不五年,及其身已不能支矣。”此言夫守令也。

然而他们已与乾嘉以来屡次的变乱不同,他们能在中国近代史上留下一更重大的影响,正因他们能明白揭举出种族革命的旗号。

他们在政制上及军事上,亦略有规模。

曾国藩在咸丰二年奉谕帮同办理本省团练,而咸丰三年,郭嵩焘、江忠源即议用战船肃清江面,遂定湘军兴水师、造战船之计划。明年,咸丰四年,靖港战败,又重整水师。克武汉,顺流东下。是年,水师挫于湖口,截分内湖外江,不得合并。直至咸丰七年克湖口,内湖外江水师始复合。此后湘军所以能控制长江,直下南京者,凭水师舟船之力为大。

曾氏同治元年五月七日日记,详论洋务,谓:“欲求自强之道,总以修政事、求贤才为急务,以学作炸炮、学造轮舟等具为下手工夫”云云。知曾氏并非专知有兵事,不知有民政者。曾氏对当时朝政极抱不满,然方其在翰院为部臣时,尚敢稍为论列。其后出外操握军权,因种种牵掣顾虑,对朝政即嘿不发言,一意以平乱为主。逮平乱以后,畏谗避谤,急流勇退。遣散湘军,以淮军代。平捻之任,交付与李鸿章。如江南制造局、译学馆及派遣留学生等,只就疆吏可办者办之,于朝政纲领,更无献替。其幕府宾僚,亦极少为清廷重用者。

因中国疆域之广,饥荒炎歉,只能占大地之一角。而且饥荒有其自然限制,一两年后,情形即变。因一时一地的饥荒而激动变乱,要想乘机扩大延长,势必采用一种流动的恐怖政策,裹胁良民,使他们无家可安,无产可依,只有追随著变乱的势力,这便是所渭“流寇”。最著者如唐末之黄巢,明末之张献忠、李自成。这一种变乱,骚扰区域愈大,虐杀愈烈,则裹胁愈多。然而到底违逆民意,依然成为其自身的又一种致命伤。元末群雄并起,则不须为流寇,此亦见元代政治之普遍黑暗。

洪、杨先起,亦以“官逼民反”、“天厌满清”、“朱明再兴”等语为号。农民骚动主因,必由于吏治之不良,再促成之于饥荒。在官逼民变的实况下,回忆到民族的旧恨,这是清中叶以后变乱的共通现象。饥荒可以促动农民,却不能把农民组织起来,要临时组织农民,便常赖于宗教。

其时满臣如赛尚阿、讷尔经额,既先后以钦差大臣失律被谴。文庆为大学士直枢廷,屡请破除满、汉畛域,用人不拘资地。曾国藩初以击贼失利,谤议纷起,文庆独主宜专任讨贼。胡林翼以贵州道员留带楚勇,以国藩荐拔,一岁间擢湖北巡抚。袁甲三督师淮上,骆秉章巡抚瑚南,文庆荐其才,请勿他调。时军事方殷,迭饬疆吏及各路统兵大臣,奏举将才。林翼举左宗棠,予四品京堂,襄办国藩军务。沈葆桢、刘蓉、张运兰,命国藩、林翼调遣。他如塔齐布、罗泽南、李继宾、李继宜、彭玉麟、杨岳斌等,俱以末弁或诸生,拔自戎行。当时称曾、胡知人善任,荐贤满天下。曾、胡之得自由荐擢人才,实为湘军成功又一因。

在政治上亦有几点比较纯朴的理想,如天朝田亩制度等是。

尤大者为川、楚教匪,直延至嘉庆七年始平。

他们并禁缠足,禁买卖奴婢,禁娼妓,禁畜妾,禁吸鸦片。他们有一部分确是代表著农民素朴的要求。然而一到南京,距离事业的成功尚远,而内部便禁不住内讧起来。

洪、杨官制,王分四等,侯第五等,其次六官丞相、天、地、春、夏、秋、冬殿前检点、殿前指挥、将军、总制、监军、军帅、领一万二千五百人,辖五师。师帅、辖五旅旅帅、辖五卒长卒长、各分领百人,辖四两司马两司马,领伍长五人,卒二十人,共二十五人。共十六等。又自检点以下至两司马,皆有职司名目。其制大抵分朝内、军中、守土三途。朝内官如掌朝、掌率、尚书、仆射、承宣、侍卫、左右史之类,名目繁多,日新月异。军中官为总制、监军以下。凡攻城略地,常以国宗当指丞相以上有爵者。或丞相领军。而练士卒,分队伍,屯营结垦,接阵进师皆责成军帅。由监军、总制上达于领兵大帅,以取决焉。守土官为郡总制,州、县监军,乡军帅、师帅、旅帅、卒长、两司马。凡地方狱讼钱粮,由军帅、监军区画,而取成于总制,民事之重,皆得决之。自都金陵,分克府、厅、州、县,即其地分军,立军帅以下各官,而统于监军,镇以总制。军帅以下至两司马为乡官,以其乡人为之。军帅兼理军民之政,师帅以下,以次相承如军制。又有女官、女兵。总计男、女官三十余万,女兵十万。其行军阵法有四:曰牵阵法、螃蟹阵、百鸟阵、伏地阵。又立水营,则未经训练,不能作战。盖洪、杨初起,其治军有规划,有组织。及到达金陵,即已志骄气盈,不能再有所改进,乃即以军职为民司。又踞长江之险,而徒仗掠夺民船,不再精练水军,宜其致败也。

至于洪、杨自东、北、翼三王内讧以后,天王惟用兄弟、戚属为亲信。

明太祖所以能成事,一因元朝不能用汉人,一因明太祖自己极开明,能用刘基、宋濂等像样人物。洪秀全所以不成,一因清朝尚知利用汉人,不易推倒。一因自己太昏愚,始终不脱江湖草泽意味。因此他们虽揭举了民族革命的大旗,终因领袖人物之不够标格而不能成功。

“今则不然,农十倍于前而田不加增,商贾十倍于前而货不加增,士十倍于前而佣书授徒之馆不加增。且升米钱须三、四十,丈布钱须一、二百。所入愈微,所出益广。于是士、农、工、贾,各减其值以求售;布帛、粟米,各昂其值以出市。此即终岁勤动,毕生皇皇,而自好者居然有沟壑之忧,不肖者遂至生抢夺之患矣。何况户口既十倍于前,游手好闲者更数十倍于前。遇有水旱疾疫,其不能束手以待毙也明矣。”洪氏正值乾嘉盛极转衰之际,此两文正为指出当日由户口激增而影响一般生活之最好例证也。

曾国虽在军中,隐然以一身任天下之重。网罗人才,提唱风气,注意学术文化,而幕府宾僚之盛,冠绝一时。薛福成有《湘乡幕府宾僚记》九-九-藏-书-网

一、乾嘉之盛极转衰

为要在短期唱乱而临时兴起的宗教,决无好内容。这是农民革命自身一个致命伤。明太祖其先属于韩林儿,亦以白莲教号召,其后能完全一变为民族的立场,实为明室成事主因。

而且洪、杨最先用以愚民的旗帜,他们并未悟到早已向全民族传统文化树敌,而他们军事上的实际活动,却又并没有一个预定的全盘计划。

李秀成《供状》云:“凡是拜上帝之家,房屋俱要放火烧了。寒家无食,故而从他。乡下之人,不知道路,行百十里外,不悉回头,后又有追兵。”这是农民决意叛变从事革命之真供状。

此数年间,清廷虽知曾国藩才力可依,然并不曾想以削平洪、杨事业全付湘军之仔肩。忽而令之援浙,忽而令之援闽。忽而令之入川,又忽而令之赴苏。若使曾国藩遵从清廷意旨,必致一事无成,全局失败而止。

曾、左、胡、李号称同治中兴功臣,然此等人物,仅能平乱,却不能致治。

此层虽粤军中将领亦各自知之。如李秀成《供状》即再四提及此层,慨乎言之,谓:“主又不问国事,一味靠天,置军务、政务于不问。”又曰:“不问军情,一味靠天,别无多话。”又曰:“我主不问政事,只是教臣认实天情,自有升平之局。”又曰:“天王号为天父、天兄、天王之国。此是天王之计,天上有此事,瞒及世人。天王之事,俱是那天话责人,我等为其臣,不敢与驳,任其称也。那天朝、天军、天民、天官、天将、天兵等,皆算渠一人之兵,免我等称为我队之兵。称为我队我兵者,责曰:‘尔有奸心。’恐人之占其国,此实言也。何人敢称我兵者,五马分尸。”

一、乾隆三十九年王伦临清之乱,唱清水教,运气治病,教拳勇,为白莲教之遗。

一、因帝王精神,一代不如一代。乾隆好大喜功,不如雍正之励精图治。雍正刻薄,不如康熙宽仁。惟以国富论,仍以乾隆为最盛。康熙六十一年,户部库存八百余万。雍正间,积至六千余万。自西北两路用兵,动支大半。乾隆初,部库不过二千四百余万。及新疆开辟,动帑三千余万,而户库反积存七千余万。及四十一年,两金川用兵,币帑七千余万,然是年诏称库帑仍存六千余万。四十六年诏,又增至七千八百万。且普免天下钱粮四次,普免七省漕粮二次,巡幸江南六次,共计不下二万万两,而五十一年之诏,仍存七千余万。又逾九年归政,其数如前。康熙与乾隆,正如唐贞观与开元、天宝也。

太平天国二年,有《奉天讨胡檄》,谓:“满洲之众不过十数万,而我中国之众不下五千余万。以五千余万之众,受制十万,亦孔之丑矣。”当时洪、杨提出种族观念,实为制胜清政府一个最有利之口。又广东有三合会,流行于南洋、珠江流域一带。洪王告人,谓:“三合会之目的,在反清复明。其会组织在康熙朝,目的亦可谓适当。然至今二百年,今日反清可也,复明未见其是。吾既恢复旧山河,不可不建立新朝。”可见民族旧恨,明清之际已往的历史,数百年来流传民间,未尝熄灭。惟洪、杨之起,似乎只可谓利用此种民间心理,而非纯由此发动。所以虽在美、法革命之后,洪、杨诸人依然不脱以前帝王思想之旧习。他们只知援用西方耶教粗迹牢笼愚民,却没有根据西方民主精神来创建新基。此虽似责备洪、杨太苛,然彼辈自始即著意在凭借宗教,并未能更注意到革命政体,这不能不说亦是他们一弱点。

欲妄想以天父、天兄之欺妄深山愚民者,欺尽天下。

四、即川、楚教匪。

因此军事上虽足平乱,而吏治官方,依然腐败。酿乱之源,依然存在。只为社会元气大损,一时再鼓不起乱来。急病不死,变成慢病。而其病已成绝症,不可救药。

其用兵次第,亦始终牢守一个计划,按步推进。

其起事既利用上帝之团结,其扩大依然是恐怖裹胁政策的效用。

曾国藩于同治三年六月克复南京,十月,即奉谕:江宁已臻底平,即著酌带所部,前赴皖、鄂交界,督兵剿捻。迅速前进,勿少延缓。十一月奉谕:曾国藩无庸前赴安庆,亦无须交卸督篆,仍驻金陵,妥协调度。四年五月,奉谕令至淮、徐一带,督率水陆援军,相机剿贼。又奉谕即前赴山东一带,督兵剿贼。两江总督著李鸿章暂行署理,而命曾国藩节制直、鲁、豫三省。五年,曾荐李自代。六年捻平。洪、杨凭长江之险,湘军特练水师制之。捻以骑兵驰骋,曾又定为长围之法。自有此法,流寇亦失其作用。李以淮军遵曾意制胜。甘、新回乱,则左宗棠平之。皆曾一系人物也。

天朝田亩制度,分田为九等。各按家口多寡不论男女以行分田99lib•net。凡天下田,男女同耕,此处不足则迁彼处。凡天下田,丰荒相通,此处荒则移彼丰处,以赈此荒处,务使天下共享天父上主皇上帝大福。有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使。无处不均匀,无人不饱暖。凡当收成时,两司马督伍长除足其二十五家每人所食,可接新谷外,余则归国库,凡麦、豆、麻、布、帛、鸡、犬各物及银、钱亦然。盖天下皆是天父上主皇上帝一大家,天下人人不受私物,物归上主,则主有所运用,处处平匀,人人饱暖矣。凡天下每一人有妻、子、女约三、四口,或五、六、七、八、九口,则出一人为兵。其余鳏、寡、孤、独、废疾免役,颁国库以养。二十五家中设国库一,礼拜堂一,两司马居之。凡二十五家中所有婚娶、弥月喜事,俱用国库。但有限式,不得多用一钱,通天下皆一式。凡二十五家中陶、冶、木、石等匠,俱用伍长及伍卒为之,农隙治事。其二十五家中童子,俱日至礼拜堂,两司马教读圣书。凡礼拜日,伍长各率男、妇至礼拜堂,分别男行、女行,讲听道理,顶赞祭奠天父上主皇上帝焉。争讼则两造俱诉于两司马,不服更诉之卒长,以此达于军帅。凡天下官民总遵十款天条,及尽忠报国者,由卑升至高,世世官爵。或违犯十款天条,及逆命令受贿弄弊者,由高贬至卑,黜为农。凡天下每岁一举,以补诸官之缺。凡天下诸官,三岁一升黜,以示天朝之公。保举之法,先由伍卒之中,查其遵守条命及力农者,两司马申之卒长,以次经历各上司以达于天王。

湘军则虽系地方团练,而一起即有荡平天下之整个准备。

李秀成《供状》:“主上因东、北、翼三王弄怕,未肯信外臣,专信同姓之臣。重用者:第一、幼西王萧省和。第二、王长兄洪仁发,王次兄洪仁达。第三、干王洪仁玕。第四、驸马钟姓、黄姓。第五、英王陈玉成。第六方是秀成也。”

曾国藩于咸丰三年奉谕酌带练勇驰赴湖北。嗣皖事日棘,又奉谕赶办船只,自洞庭驶入大江顺流东下,与江忠源会战皖贼。咸丰四年,水师挫于湖口。五年,罗泽南回援武昌。六年,罗泽南卒。七年,曾丁忧回籍。湘军克复湖口。八年五月,曾奉谕令驰驿前往浙江办理军务。七月抵九江、南昌,途次奉谕,即以援浙之师,移剿闽省各匪。十月,李继宾败于三河镇。十一月,又奉谕移军赴皖,著斟酌具奏。九年是年作〈圣哲画像记〉六月,奉谕著即前赴四川夔州扼守。八月行抵黄州,奉谕饬缓赴川,暂驻湖北,为进剿皖省之计。十年十月,奉谕著统筹全局,保卫苏、常。又奉谕,迅速驰往江苏,署理两江总督。六月,奉谕补授两江总督,并授为钦差大臣督办江南军务。十一年,克复安庆。是年,胡林翼卒。十月,奉谕统辖江苏、安徽、江西三省并浙江全省军务。左宗棠援浙。同治元年,李鸿章赴沪。三年,克复金陵。

乾隆末叶,民变之事已数见不鲜。

削平洪、杨的,并不是满清政府及其朝臣,洪、杨初起不过二千人,广西一省额兵即二万三千,又士兵一万四千,乃不能荡平,任其外溃。直至金陵,所过各省,无能阻者。而是另外一批读书人和农民。

东南洪、杨始平,西北捻、回又炽。清廷一无能力,依然仰赖于湘军。

曾、胡皆以文庆主持于内,始得稍有展布。胡林翼为湖北巡抚,委曲交欢于湖广总督官文,始克尽其为湘军后方之职责。咸丰遗诏:“无论何人,克南京封郡王”,而曾国藩仅得封一等勇毅侯,曾国荃、李鸿章、左宗棠皆为一等伯。南京于同治三年六月克复,十月即命曾国藩离守剿捻。此后曾即往返于两江、直隶两督任,未得为中央官。清廷曾谕国藩保荐督、抚大员,国藩引嫌,谓:“宜防外重内轻之渐,兼杜植私树党之端。”洪、杨平,即亟亟谋遣散湘军,以淮军自代。曾、胡皆善处当时之变局,以自成其所欲达之目的。

李秀成《供状》云:“天王攻长沙未下,欲由益阳靠洞庭湖边到常德,欲取湖南为家。到益阳,忽抢到民舟数千,改作顺流而下。到南京后,天王与东王欲分兵镇守江南,而取河南为业。后有一驾东王坐船之湖南水手大声扬言,亲禀东王,不可往河南。云:‘河南水小而无粮,敌困不能救解。今得江南,有长江之险,又有舟只万千,南京城高水深,尚不之都,而往河南,何也?’后东王复想见这老水手之言,故而未往。”据此,粤军其先本未有直捣幽燕之计划,只欲在湖南谋一巢穴。因得舟船之利,遂沿洞庭直下长江而到南京。其所以建都南京不北上者,亦因在长江有舟船利用,故不欲舍之北去也。但又不从此积极训练水军。

清康、雍、乾三朝,比较过的有秩序承平的日子,然到乾隆中叶以后,清室即入衰运。

洪、杨因地理的关系,洪秀全广东花县人,先由嘉应州客民移去。开始附会采用西洋的耶教。洪秀全“天父、天兄”的造托,一面攫到广西深山中愚民的拥戴,一面却引起传统的读书人之反感。

文治制度方面,在南京十二年,可算绝没有些微上轨道的建设。亦不能搜罗原来团体以外之人才。如钱江、王韬等,气局远不能与左、李、罗、彭相比拟,然粤军并此不能用。

http://www.99lib.net

晚明顾亭林、王船山、黄梨洲、吕晚村诸儒之议论,早已为狭义的部族政权所摧残而泯灭。湘军诸帅寄托在异族政权的卵翼下来谈民族文化之保存与发皇,岂异梦寐!因此一方面粤军只注意到民族政权之争取,一方面湘军只注意在民族文化之保全。他们都不知一个民族的文化与政权之不可分离,而结果乃演出同族相残之惨剧。

三、湘淮军与咸同中兴

川、楚教匪徒党二百万,波及燕、齐、晋、豫、秦、蜀诸省。其口号为“官逼民反”,自诡称明裔朱姓。清廷历时九载,军费至二万万两,杀教徒数十万。其兵士、乡勇之阵亡及良民之被难者无计。清廷仅能制胜者,惟恃乡勇与坚壁清野之法。陕西总督长龄云:“团练有益于今日,有大害于将来。”盖满族武力不足平乱,平乱者全赖民间之自力。逮民间自力一旦成长,则狭义的部族政权,再不能凌驾其上也。又按:雍正八年,鄂尔泰平西南夷乌蒙之乱,始用乡兵。乾隆三十八年,用兵小金川,多用乡兵。自后遂设屯练乡兵,其饷倍于额兵。嘉庆苗事,傅鼐以乡兵功冠诸将。川、楚之乱,文臣如四川按察使刘清,武臣如四川提督桂涵、湖北提督罗思举,皆乡兵功也。洪、杨起事,湘军始以团练卫乡里,盖承历朝乡兵之风而起。

二、乾隆四十六年甘肃回叛。

三、汉人亦志节日衰,吏治日窳。此复与前一事相因。先论中央。洪亮吉嘉庆四年疏,谓:“十余年来,士大夫渐不顾廉耻。有尚书侍郎甘为宰相屈膝者;有大学士七卿之长,且年长以倍,而求拜门生为私人者;有交宰相之僮隶,并乐于抗礼者。太学三馆,风气之所由出,今则有昏夜乞怜,以求署祭酒者,有人前长跪以求讲官者。翰林大考,国家所据以升黜词臣,今则有先走军机章京之门,求认师生,以探取御制诗韵者。行贿于门阑侍卫,以求传递,代倩藏卷而去,制就而入者。大考如此,何以责乡、会试之怀挟替代?士大夫之行如此,何以责小民之夸诈夤缘?辇毂之下如此,何以责四海九州之营私舞弊?”此则在嘉庆初也。

四、因户口激增,民间经济情形转坏。乾隆十四年总计,直省人丁一万七千七百四十万有,距康熙五十年方三十年余,所增达七、八倍。又三十余年,至乾隆四十八年,为二万八千四百有三万有奇。又十岁,五十八年,为三万七百四十六万。又二十岁,嘉庆十七年,为三万六千一百六十九万有奇。此由丁随地起,自无灭匿之弊,或有增造以博盛世之名者。然乾嘉人口激增,自为事实。洪亮吉《意言·治平篇》:“人未有不乐为治平之民者。然言其户口,视三十年以前增五倍,视六十年以前增十倍,视百年、百数十年以前,不啻增二十倍。试以家计之,高、曾之时,有屋十间,有田一顷,夫妇二人,宽然有余。以一人生三计之,至子之世,父子四人各娶妇,即有八人。子又生孙,孙又娶妇,已不下二十余人。又自此而曾焉、元焉,视高、曾时已不下五、六十倍,不分至十户不止。隙地闲廛,增六倍、五倍而止矣。田与屋之数常处其不足,而户与口之数常处其有余。又况有兼并之家,一人据百人之屋,一户占百户之田,何怪乎遭风雨霜露,饥寒颠踣而死者之比比乎?”

忠王李秀成《供状》谓:“天王常在深山内藏,密教世人敬拜上帝。亦有读书明白之士子不从,从者俱是农夫寒苦之家,积岁成众。知欲立国深远图者,皆东王杨秀清、西王萧朝贵、南王冯云山、北王韦昌辉、翼王石达开、天官丞相秦日昌六人。除此未有人知道天王欲立江山之事。自教人拜上帝之后,数年未见动静。至道光二十七、八年上下,广西贼盗四起,扰乱城镇。各居户多有团练,与拜上帝之人,两有分别。拜上帝人与拜上帝一伙,团练与团练一伙,各自争气,各自逞强,因而逼起。”

二、因满族官僚,日益贪污放肆。此与前一事相因而至。满族对中国戒备之心日懈,则其自身缺点劣性日露。乾隆晚年之和珅,为相二十年,所抄家产,珍珠手串二百余,大珠大于御用冠顶。宝石顶数十,整块大宝石不计数。藏金钱、衣服逾千万。夹墙藏金六千余两,私库藏金六千余两,地窖埋银三百余万两。人谓其家财八万万,敌全国当时岁入十年以上。遂有“和坤跌倒,嘉庆吃饱”之谣。其时外省疆吏亦望风贪黩。满臣伍拉纳为浙闽总督,籍产得银四十万有奇,如意至一百余柄。乾隆谓其“如唐元载之胡椒八百斛”。乾隆虽对贪黩时加严惩,然其风终不戢。

洪、杨的耶教宣传,并非真耶教。激动了一辈传统的读书人之反感。洪、杨的骚扰政策,惹起了一辈安居乐业的农民之敌意。曾国藩的湘军即由此而起。