第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗

第八卷 销魂和忧伤

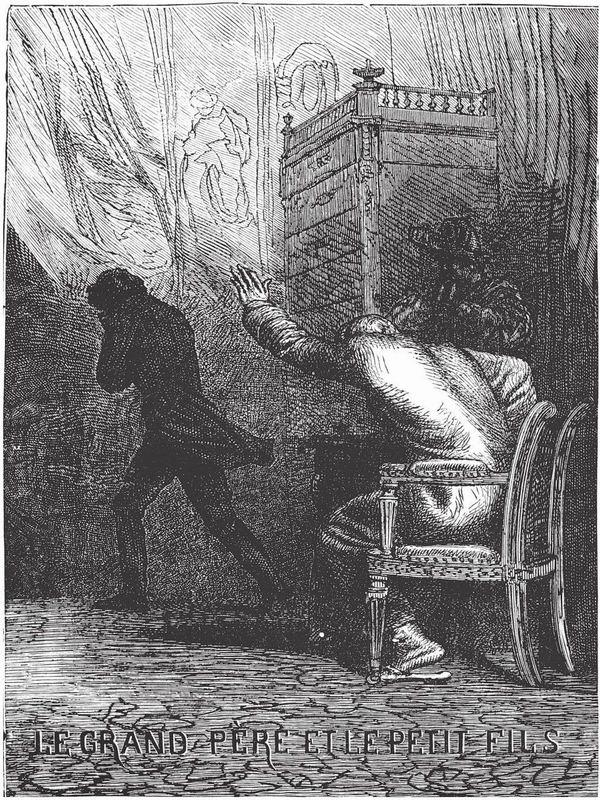

七 老年心和青年心开诚相见

第八卷 销魂和忧伤

七 老年心和青年心开诚相见

- 目录

- 译序

- 作者序

- 第一部 芳汀 第一卷 正义者

- 一 米里哀先生

- 二 米里哀先生改称卞福汝主教

- 三 好主教摊上苦教区

- 四 言行一致

- 五 主教袍件件穿得太久

- 第一部 芳汀 第一卷 正义者

- 六 主教托谁看管住宅

- 七 克拉瓦特

- 八 酒后哲学

- 九 妹子叙述的兄长

- 十 主教面对鲜为人知的贤哲

- 十一 保留态度

- 十二 卞福汝主教的孤寂

- 第一部 芳汀 第一卷 正义者

- 十三 他所信仰的

- 十四 他所思考的

- 第一部 芳汀 第二卷 沉沦

- 一 一天行程的傍晚

- 二 向明智建议的谨慎

- 三 盲目服从的英勇气概

- 四 详细介绍蓬塔利埃奶酪厂

- 第一部 芳汀 第二卷 沉沦

- 五 宁静

- 六 冉阿让

- 七 绝望的内涵

- 八 波涛与亡魂

- 九 新的伤害

- 十 人醒来

- 十一 他干的事

- 第一部 芳汀 第二卷 沉沦

- 十二 主教工作

- 十三 小杰尔卫

- 第一部 芳汀 第三卷 1817年

- 一 1817年

- 二 两伙四人帮

- 三 四对四

- 四 托洛米埃唱起西班牙歌

- 第一部 芳汀 第三卷 1817年

- 五 绷吧达酒馆

- 六 相爱篇

- 七 托洛米埃的高见

- 八 一匹马倒下

- 九 一场欢乐的欢乐结局

- 第一部 芳汀 第四卷 寄放,有时便是断送

- 一 一位母亲遇见另一位母亲

- 第一部 芳汀 第四卷 寄放,有时便是断送

- 二 两副贼面孔的素描

- 三 云雀

- 第一部 芳汀 第五卷 下坡路

- 一 黑玻璃制造业一大进步

- 二 马德兰

- 三 在拉斐特银行的存款

- 四 马德兰先生服丧

- 第一部 芳汀 第五卷 下坡路

- 五 天边隐约的闪电

- 六 割风老爹

- 七 割风在巴黎当园丁

- 八 维克图尼安太太为道德花了三十五法郎

- 九 维克图尼安太太得逞了

- 十 得逞的后果

- 十一 基督解救我们

- 第一部 芳汀 第五卷 下坡路

- 十二 巴马塔林先生的无聊

- 十三 警察局处理问题

- 第一部 芳汀 第六卷 沙威

- 一 开始休息

- 二 “冉”如何变成“尚”

- 第一部 芳汀 第七卷 尚马秋案件

- 一 辛朴利思嬷嬷

- 第一部 芳汀 第七卷 尚马秋案件

- 二 斯科弗莱尔师傅的洞察力

- 三 脑海中的风暴

- 四 睡眠中的痛苦状

- 五 棍子别住车轮

- 六 辛朴利思嬷嬷受考验

- 七 到达即备回程的行客

- 八 贵宾席

- 第一部 芳汀 第七卷 尚马秋案件

- 九 罪证拼凑所

- 十 否认的方式

- 十一 尚马秋越发惊奇

- 第一部 芳汀 第八卷 祸及

- 一 马德兰先生在什么镜中照发

- 二 芳汀幸福了

- 三 沙威得意

- 第一部 芳汀 第八卷 祸及

- 四 重新行使权力

- 五 合适的坟墓

- 第二部 珂赛特 第一卷 滑铁卢

- 一 从尼维勒来时所见

- 二 乌果蒙

- 三 1815年6月18日

- 四 A

- 第二部 珂赛特 第一卷 滑铁卢

- 五 战役的烟云模糊处

- 六 下午四点钟

- 七 拿破仑心绪极佳

- 八 皇帝问向导一句话

- 九 意料之外

- 十 圣约翰山高地

- 十一 拿破仑的坏向导,布吕歇的好向导

- 第二部 珂赛特 第一卷 滑铁卢

- 十二 羽林军

- 十三 大难

- 十四 最后一个方阵

- 十五 康伯伦

- 十六 将军的分量

- 十七 滑铁卢是好事吗

- 十八 神权东山再起

- 第二部 珂赛特 第一卷 滑铁卢

- 十九 战场夜景

- 第二部 珂赛特 第二卷 洛里翁战舰

- 一 24601号变成9430号

- 二 或许是两句鬼诗

- 三 只有事先准备好才会一锤断脚镣

- 第二部 珂赛特 第三卷 履行对死者的诺言

- 一 蒙菲郿的用水问题

- 第二部 珂赛特 第三卷 履行对死者的诺言

- 二 相得益彰的两副肖像

- 三 人要喝酒,马要饮水

- 四 娃娃上场

- 五 孤苦伶仃的小姑娘

- 六 或许能证明布拉驴儿的聪明

- 七 珂赛特同陌生人并排走在黑夜中

- 八 接待一个可能富有的穷人的麻烦

- 第二部 珂赛特 第三卷 履行对死者的诺言

- 九 德纳第耍手段

- 十 弄巧成拙

- 十一 9430号再现,珂赛特中彩

- 第二部 珂赛特 第四卷 戈尔博老屋

- 一 戈尔博先生

- 二 枭和莺的巢

- 三 两种不幸连成幸福

- 第二部 珂赛特 第四卷 戈尔博老屋

- 四 二房东的发现

- 五 一枚五法郎银币的落地声

- 第二部 珂赛特 第五卷 夜猎狗群寂无声

- 一 曲线战略

- 二 奥斯特利茨桥上幸而行车

- 三 看看1727年巴黎市区图

- 四 探索逃路

- 第二部 珂赛特 第五卷 夜猎狗群寂无声

- 五 有煤气路灯便不可能

- 六 谜的开端

- 七 谜的续篇

- 八 谜上加谜

- 九 佩戴铃铛的人

- 十 沙威如何扑空

- 第二部 珂赛特 第六卷 小皮克普斯

- 第二部 珂赛特 第六卷 小皮克普斯

- 一 皮克普斯小街六十二号

- 二 马尔丹·维尔加分支

- 三 严厉

- 四 乐事

- 五 弛心

- 六 小修院

- 七 昏暗中几个身影

- 第二部 珂赛特 第六卷 小皮克普斯

- 八 人心在前石在后

- 九 修女巾下一世纪

- 十 永敬修会的起源

- 十一 小皮克普斯的结局

- 第二部 珂赛特 第七卷 题外话

- 一 修道院,抽象意念

- 二 修道院,历史事实

- 第二部 珂赛特 第七卷 题外话

- 三 什么情况下可尊重过去

- 四 从本质看修院

- 五 祈祷

- 六 祈祷的绝对善

- 七 慎于责备

- 八 信仰,法则

- 第二部 珂赛特 第八卷 墓地来者不拒

- 第二部 珂赛特 第八卷 墓地来者不拒

- 一 如何进入修院

- 二 割风为难

- 三 纯洁嬷嬷

- 四 冉阿让俨然读过欧斯丹·卡斯提约

- 五 酒鬼不足以长生不死

- 六 在棺木里

- 七 “别遗失工卡”这句成语的出典

- 第二部 珂赛特 第八卷 墓地来者不拒

- 八 答问成功

- 九 隐修

- 第三部 马吕斯 第一卷 从其原子看巴黎

- 一 小不点儿

- 二 他的一些特征

- 三 他有趣

- 四 他可能有用

- 第三部 马吕斯 第一卷 从其原子看巴黎

- 五 他的疆界

- 六 一点历史

- 七 在印度等级中,也许有流浪儿的地位

- 八 末代国王的妙语

- 九 高卢古风

- 十 瞧这巴黎,瞧这人

- 十一 嘲笑,统治

- 第三部 马吕斯 第一卷 从其原子看巴黎

- 十二 人民潜在的未来

- 十三 小伽弗洛什

- 第三部 马吕斯 第二卷 大绅士

- 一 九十岁和三十二颗牙

- 二 有其主,必有其屋

- 三 明慧

- 四 长命百岁

- 第三部 马吕斯 第二卷 大绅士

- 五 巴斯克和妮珂莱特

- 六 略谈马侬及其两个孩子

- 七 规矩:晚上才会客

- 八 两个不成双

- 第三部 马吕斯 第三卷 外祖父和外孙子

- 一 古老客厅

- 二 当年一个红鬼

- 第三部 马吕斯 第三卷 外祖父和外孙子

- 三 愿他们安息

- 四 匪徒的下场

- 五 去做弥撒能变成革命派

- 六 遇见教堂财产管理员的后果

- 七 追小妞儿

- 八 大理石碰花岗岩

- 第三部 马吕斯 第四卷 ABC朋友会

- 第三部 马吕斯 第四卷 ABC朋友会

- 一 几乎载入史册的一个团体

- 二 博须埃悼勃隆多的诔词

- 三 马吕斯的惊奇

- 四 穆赞咖啡馆后厅

- 五 扩大视野

- 六 窘境

- 第三部 马吕斯 第五卷 苦难的妙处

- 第三部 马吕斯 第五卷 苦难的妙处

- 一 马吕斯穷困潦倒

- 二 马吕斯清贫寒苦

- 三 马吕斯长大成人

- 四 马伯夫先生

- 五 穷是苦的睦邻

- 六 替身

- 第三部 马吕斯 第六卷 双星会

- 第三部 马吕斯 第六卷 双星会

- 一 绰号:姓氏形成方式

- 二 有了光

- 三 春天的效力

- 四 大病初发

- 五 布贡妈连遭雷击

- 六 被俘

- 七 猜测U字谜

- 第三部 马吕斯 第六卷 双星会

- 八 残废军人也有乐子

- 九 失踪

- 第三部 马吕斯 第七卷 咪老板

- 一 坑道和坑道工

- 二 底层

- 三 巴伯、海口、囚底和蒙巴纳斯

- 四 黑帮的组成

- 第三部 马吕斯 第八卷 坏穷人

- 一 马吕斯寻觅一个戴帽子姑娘,却遇到一个戴鸭舌帽的男子

- 二 发现

- 三 四面人

- 四 贫穷一朵玫瑰花

- 五 天赐的窥视孔

- 六 人兽窟

- 七 战略战术

- 第三部 马吕斯 第八卷 坏穷人

- 八 光明照进陋室

- 九 容德雷特几乎挤出眼泪

- 十 包车每小时两法郎

- 十一 穷苦为痛苦效劳

- 十二 白先生那五法郎的用场

- 十三 在僻静地方单独相对,想必他们不会念“天父”

- 十四 警察给律师两个“拳头”

- 第三部 马吕斯 第八卷 坏穷人

- 十五 容德雷特采购

- 十六 又听见套用1832年英国流行曲调的一首歌

- 十七 马吕斯那五法郎的用场

- 十八 马吕斯的两把椅子相对摆着

- 十九 心系暗处

- 二十 陷阱

- 二十一 还应先捉受害人

- 第三部 马吕斯 第八卷 坏穷人

- 二十二 在第三卷啼叫的孩子

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第一卷 几页历史

- 一 善始

- 二 不善终

- 三 路易-菲力浦

- 四 基础下的裂缝

- 五 历史经历而又无视的事实

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第一卷 几页历史

- 六 安灼拉及其副手

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第二卷 爱波妮

- 一 云雀场

- 二 监狱孵化中的罪恶胚胎

- 三 马伯夫老头儿见了鬼

- 四 马吕斯见了鬼

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第三卷 普吕梅街的宅院

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第三卷 普吕梅街的宅院

- 一 幽室

- 二 冉阿让加入国民卫队

- 三 叶茂枝繁

- 四 换了铁栅门

- 五 玫瑰发现自己是武器

- 六 开战

- 七 你愁我更愁

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第三卷 普吕梅街的宅院

- 八 锁链

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第四卷 人助也许是天助

- 一 外伤内愈

- 二 普卢塔克大妈自有说法

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第五卷 结局不像开端

- 一 荒园和兵营相结合

- 二 珂赛特的恐惧

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第五卷 结局不像开端

- 三 都圣添枝加叶

- 四 石头下面一颗心

- 五 珂赛特看信之后

- 六 老人往往走得好

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第六卷 小伽弗洛什

- 一 风的恶作剧

- 二 小伽弗洛什借了拿破仑大帝的光

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第六卷 小伽弗洛什

- 三 越狱的波折

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第七卷 黑话

- 一 源

- 二 根

- 三 哭的黑话和笑的黑话

- 四 两种责任:关注和期望

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第八卷 销魂和忧伤

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第八卷 销魂和忧伤

- 一 充满阳光

- 二 美满幸福醉倒人

- 三 阴影初现

- 四 Cab,英语是滚,黑话是叫

- 五 夜间之物

- 六 马吕斯回到现实,住址给了珂赛特

- 七 老年心和青年心开诚相见

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第九卷 他们去哪里?

- 一 冉阿让

- 二 马吕斯

- 三 马伯夫先生

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十卷 1832年6月5日

- 一 问题的表象

- 二 问题的实质

- 三 一次葬礼:再生之机

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十卷 1832年6月5日

- 四 沸腾的场面历历在目

- 五 巴黎的古怪

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十一卷 原子同风暴称兄道弟

- 一 伽弗洛什的诗来源的几点说明一位学士院院士对此诗的影响

- 二 伽弗洛什向前进

- 三 理发师的正当愤怒

- 四 孩子惊遇老人

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十一卷 原子同风暴称兄道弟

- 五 老人

- 六 新战士

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十二卷 科林斯

- 一 科林斯创业史

- 二 先议为快

- 三 夜色逐渐笼罩格朗太尔

- 四 力图安慰于什卢寡妇

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十二卷 科林斯

- 五 准备

- 六 等待

- 七 在劈柴街入列的那个汉子

- 八 关于也许名不副实的勒·卡布克的几个问号

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十三卷 马吕斯走进黑暗

- 一 从普吕梅街到圣德尼区

- 二 巴黎鸟瞰图

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十三卷 马吕斯走进黑暗

- 三 边缘

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十四卷 绝望的壮举

- 一 旗——第一幕

- 二 旗——第二幕

- 三 当初伽弗洛什还不如接受安灼拉的卡宾枪

- 四 火药桶

- 五 若望·普鲁维尔诗的终句

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十四卷 绝望的壮举

- 六 生也苦死也苦

- 七 计程能手伽弗洛什

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十五卷 武人街

- 一 吸墨纸,泄密纸

- 二 流浪儿敌视路灯

- 三 在珂赛特和都圣睡梦之时

- 四 伽弗洛什的过度热忱

- 第五部 冉阿让 第一卷 四堵墙中的战争

- 一 圣安托万城郊区的漩涡,神庙城郊区的险礁

- 二 深渊中不交谈,又有什么可干?

- 三 明与晦

- 四 减五加一

- 五 街垒顶上放眼望

- 六 马吕斯怔忡,沙威干脆

- 七 形势严重

- 第五部 冉阿让 第一卷 四堵墙中的战争

- 八 炮手引起重视了

- 九 运用偷猎者的古老技巧和这种百发百中的枪法影响了1796年的判决

- 十 曙光

- 十一 弹不虚发,却不伤人

- 十二 混乱维护秩序

- 十三 掠过的希望之光

- 十四 安灼拉的情人留名处

- 第五部 冉阿让 第一卷 四堵墙中的战争

- 十五 伽弗洛什出击

- 十六 长兄如何成父亲

- 十七 死去的父亲等待将死的儿子

- 十八 秃鹫变成猎物

- 十九 冉阿让报复

- 二十 死者有理,活人无过

- 二十一 英雄们

- 第五部 冉阿让 第一卷 四堵墙中的战争

- 二十二 步步进逼

- 二十三 俄瑞斯忒斯挨饿,皮拉得斯大醉

- 二十四 俘虏

- 第五部 冉阿让 第二卷 利维坦的肚肠

- 一 大地富了海洋

- 二 下水道的古代史

- 三 勃吕纳梭

- 第五部 冉阿让 第二卷 利维坦的肚肠

- 四 鲜为人知的细节

- 五 现时的进步

- 六 未来的进步

- 第五部 冉阿让 第三卷 出污泥而不染

- 一 阴沟及其惊人处

- 二 说明

- 三 跟踪

- 第五部 冉阿让 第三卷 出污泥而不染

- 四 他也背负十字架

- 五 流沙阴险似女人

- 六 地陷

- 七 有时以为到岸却搁浅

- 八 撕下的一块衣襟

- 九 行家看马吕斯似已殒命

- 十 不要命的孩子回来了

- 第五部 冉阿让 第三卷 出污泥而不染

- 十一 于绝对中动摇

- 十二 外祖父

- 第五部 冉阿让 第四卷 沙威出了轨

- 第五部 冉阿让 第五卷 祖孙俩

- 一 旧地重游,又见钉有锌皮的大树

- 二 马吕斯走出内战,准备家战

- 三 马吕斯进攻

- 第五部 冉阿让 第五卷 祖孙俩

- 四 吉诺曼小姐终于不再小视割风先生腋下夹来的东西

- 五 现金存放在森林,远胜交给公证人

- 六 二老各以不同方式为珂赛特幸福尽力

- 七 幸福萦绕依稀梦

- 八 两个无法寻到的人

- 第五部 冉阿让 第六卷 不眠之夜

- 一 1833年2月16日

- 第五部 冉阿让 第六卷 不眠之夜

- 二 冉阿让总吊着手臂

- 三 形影不离

- 四 “不死的肝脏”

- 第五部 冉阿让 第七卷 最后一口苦酒

- 一 七重天和天外天

- 二 披露中的模糊处

- 第五部 冉阿让 第八卷 人生苦短暮晚时

- 第五部 冉阿让 第八卷 人生苦短暮晚时

- 一 楼下房间

- 二 又退几步

- 三 他们忆起普吕梅街花园

- 四 吸力和止息

- 第五部 冉阿让 第九卷 最终的黑暗,最终的曙光

- 一 怜悯不幸者,宽宥幸福人

- 二 最后闪亮灯油尽

- 第五部 冉阿让 第九卷 最终的黑暗,最终的曙光

- 一 怜悯不幸者,宽宥幸福人

- 二 最后闪亮灯油尽

- 三 割风马车当年扛得起,羽毛管笔如今也嫌重

- 四 墨水却还人清白

- 五 黑夜后面有光明

- 六 荒草掩蔽雨冲洗

- 上一页下一页

所谓“自从干了那件蠢事”,就是指自从她嫁给了上校。

“既然不是,您又来找我干什么?”老人心如刀绞,义愤填膺,疾言厉色地说道。

“我觉得他长得像她。”

“到底”这个字眼儿表明“如果您不是来拥抱我的话”。马吕斯望着老外公,只见他脸色苍白,好似大理石雕成。

马吕斯呆若木雕,直摇头,一句话也讲不出来。

“五年前,您侮辱了我的父亲;今天,您又侮辱了我爱的女人。我再也不求您什么事了,先生。永别了。”

可是,马吕斯听不见了,此刻他拐进圣路易街。

用这种粗暴的方式来感化外孙,只能说得马吕斯哑口无言。吉诺曼先生叉起胳臂,他做出这种姿势显得特别蛮横,冲马吕斯喝道:

这种突变,仅仅是马吕斯脱口而出的“外公”这个称呼引起的。马吕斯目瞪口呆,怔怔地望着老人。吉诺曼先生那张变幻无常的脸,现在完全是一副难以描摹的拙朴和善的神态。严厉的老祖宗变成慈祥的外祖父。

她住了口,没敢说下去。

他以为这样指点一下,马吕斯这“孩子”就屈服了。马吕斯浑身一抖:这是要求他否认自己的父亲。他垂下眼睛回答:

老人猛地直起身,脸色灰白,好似受电击而挺起的尸体;周身血液涌入心房,他结结巴巴地问道:

吉诺曼先生心中却不肯承认,其实他爱哪个情妇,也不如爱马吕斯,想起来他会怒不可遏,又羞愧难当。

他保持原来的姿势,脑袋微微摇动,眼睛盯住房门。房门重又打开,走进一个年轻人,正是马吕斯。

这话表明他内心的这句温情话:“快请我原谅啊!快来搂住我的脖子啊!”吉诺曼先生感到再过一会儿,马吕斯就要离开他,是他不欢迎的态度令马吕斯气馁,是他冷酷无情把他赶走,他心中想到这一切,痛苦又增添几分,而痛苦随即又化为愤怒,他就更加显得冷酷无情了。他多么希望马吕斯领会他的心意,可是马吕斯又偏偏不理解,这就让老人心头火起。他又说道:

九旬老人神情惶恐不安,连续两三回双手举到太阳穴,踉跄着后退,瘫到一张扶手椅上,没了脉息,没有声音,没了眼泪,只是晃着头,翕动着嘴唇,一副痴呆的样子,眼里和心里全空了,只剩下类似黑夜的黝黯而深邃的东西。

他随即扭过头去,免得让女儿瞧见他眼里滚动的泪珠。

吉诺曼姨妈完全放弃了努力,并做出这样深刻的判断:“自从我妹妹干了那件蠢事,父亲就一直不太爱她了,显然他憎恶马吕斯。”

老人哈哈大笑,透过尖厉而瘆人的笑声,他边咳嗽边说:

“让我女儿来一下。”

“赶快了结!您来求我什么事,这是您说的吧?到底什么事?什么呀?说吧。”

“像我妹妹吗?”吉诺曼小姐接口说道,“可不是像嘛。”

“马吕斯!马吕斯!马吕斯!马吕斯!”

“先生,”马吕斯又说道,他见最后一线希望要破灭,不禁惊慌失措,“我恳求您!看在上天的分儿上,我合拢手掌祈求您,先生,我跪到您脚下,请允许我娶她吧。”

“怎么这副样子?”吉诺曼先生截口说,“您真的一贫如洗啦?你这身穿戴像个小偷。”

吉诺曼外公惊呆了,他张开嘴,伸出手臂,想站起来,一句话还未讲出口,房门已经重又关上,马吕斯不见了。

“有望继承财产喽?”

“没有。”

“普吕梅街!你是说普吕梅街吗?……让我想想……那附近不是有一座兵营吗?……不错,正是那儿。你表哥特奥杜勒向我提过。就是那个枪骑兵,那个军官。……一个小姑娘,我的好朋友,那是个小姑娘呀!……没错儿,是普吕梅街,从前叫布洛梅街。……现在想起来了。普吕梅街那道铁栅门里的小姑娘,我听说过。在一座花园里。是一个帕梅拉。你的品位不错。据说她生得白白净净的。咱们私下讲,枪骑兵那个傻小子,还有那么点意思追过她呢。我不清楚事情到了什么程度。反正无所谓。再说,也不能相信他的话。他就爱吹牛。马吕斯!你这样一个青年爱上个姑娘,我觉得是件大好事。在你这年龄非常自然。我情愿你恋爱,也别去当雅各宾派。我情愿你爱上一条短裙子,哪怕爱上二十条,也别爱上罗伯斯庇尔先生。平心而论,在不穿短裤的人中,我一向只爱女人。美丽的姑娘终究是美丽的姑娘,见鬼!这没有什么可说的。至于这个小姑娘,她瞒着爸爸接待你,这也是正常的。我也一样,有过类似的艳遇。不止一次。你知道怎么办吗?不要操之过急,不要闹出事儿来,也不要订婚,去见什么挎绶带的市长先生。表面上傻乎乎的,其实是个聪明的小伙子。头脑保持清醒。世人啊,要一滑而过,不要结婚。来找外公就对了,其实外公是个好好先生,在老抽屉里总有几卷路易;只要对他说一声:外公,是这码事儿。外公就会说:这还不简单。青春要过,老年要折。我有过青春,你也会老。去吧,我的孩子,将来你把这话教给你孙子。这是二百皮斯托尔,痛快玩去吧,小子!这再好不过!事情就是应当这样进行。决不结婚,但这不碍事,该怎么玩就怎么玩。你明白我的意思吗?”九-九-藏-书-网

马吕斯脸刷地白了。刚才,他根本没有听懂外公讲的那一套。什么布洛梅街、帕梅拉、兵营、枪骑兵,唠唠叨叨,一件件像幻影一般,从马吕斯眼前掠过。珂赛特是百合花,同这些一件也连不上。老人在胡诌八扯。然而一阵胡诌八扯,最后落到一句话,这回马吕斯听明白了,认为这是对珂赛特的极大侮辱。“让她做你情妇吧”,这句话如同一把利剑,刺进这个严肃的青年的心中。

“她同我一样。”

他正沉浸在这种幽思中,老仆人巴斯克忽然进来禀报:

他的牙齿开始脱落,忧伤的心情又加重了几分。

老头儿放声大笑,挤了挤老眼,拍他膝盖一下,直视他的眼睛,神情诡秘而又得意扬扬,极温柔地耸着肩膀说道:

然而近来,他女儿却说:我父亲矮下去了。他不再打女佣的耳光;巴斯克迟迟不来开门时,他用手杖戳楼道,也没有当初那种猛劲儿了。七月革命激起他的怒火,也仅仅持续六个月就消下去了。在《政府公报》上,他看到“韩伯洛-孔代先生,元老院元老”这种搭配,也几乎无动于衷了。其实,这老人已经意志消沉。他从不屈服,从不退让,在天生的体质和精神上都能做到这一点,然而,他感到自己心力开始衰竭了。四年来,他等马吕斯浪子回头,可以说毫不动摇,深信迟早有一天,这个混账小子会来敲门;现在,他黯然神伤的时候,心里甚至念叨,马吕斯再迟迟不来……他无法忍受的并不是死亡,而是恐难再见到马吕斯的这个念头。在此之前,再也见不到马吕斯的这个念头,片刻也没有进入他的头脑,现在却出现在他面前,令他胆战心寒。忘恩负义的孩子轻易离家出走,外公见不到他,对他的爱只能增加,自然而真挚的感情往往如此。在气温降到十度的12月份夜晚,就特别想念太阳。尤其吉诺曼先生作为长辈,不能或者自认为

九_九_藏_书_网

不能向外孙迈出一步。“宁死我也不干。”他说道。他觉得自己一点错也没有,然而,他思念马吕斯,确实像一个行将就木的老人那样,怀着深情的怜悯和无言的绝望。

他住了口,但是不容马吕斯回答,又粗暴地补充一句:“这么说,您有了职业啦?也挣了份财产?您干律师这行挣多少钱呢?”

“您真是个糊涂虫!”老人说道,“谁说要您走啦?”

“先生,”马吕斯说,他那眼神真像要从绝壁掉下去的人,“我来请您允许我结婚。”

“傻小子!让她做你情妇吧。”

老人那张脸豁然开朗,露出难以形容的喜悦的神采。

“一文钱也不挣。”马吕斯坚决而干脆,几乎粗鲁地答道。

马吕斯合拢双手,跨上前一步,声音微弱而颤抖地说:

“怨恨谁?”他问道。

“好吧,外公。”马吕斯说道。

“您要结婚!年仅二十一岁!您都安排好啦!就差请求允许啦!只是一个程序。请坐吧,先生。自从我无幸同您见面以来,你们搞了一场革命。雅各宾派占了上风。您一定很得意。您当上男爵的同时,不是也成了共和派吗?这方面您很会调和,用共和给男爵头衔当调料。七月革命您得了勋章吗?卢浮宫那里您也走动走动吧,先生?就离这儿不远,在诺南-狄埃尔街对面的圣安托万街,有一颗圆炮弹嵌入一栋房子的四楼墙上,题名为:1830年7月28日。您不妨去开开眼,特别长见识。哼!您那帮朋友,他们干的好事!对了,他们在贝里公爵先生的纪念碑原址,不是建了一座喷泉吗?这么说,您要结婚啦?同谁结婚?问问对方是谁,恐怕不算冒昧吧?”

其实,吉诺曼先生是个聪明人,他作了比较,特奥杜勒所起的作用,只能令他更加痛惜失去马吕斯。

这时,吉诺曼外公转回去,背靠着壁炉,说道:

这年,吉诺曼外公已满九十一岁。他同大女儿一直住在受难会修女街六号自家的老房。我们还记得,他是个老古董,高龄压不弯,忧伤也折不断,直挺挺地立着等死。

此外,大家也猜测到了,吉诺曼小姐要让她的宠儿,那个枪骑兵军官顶替马吕斯,这种企图已告失败。顶替者特奥杜勒根本没有得手。吉诺曼先生不接受冒牌货:心中的空位置,绝不让人来滥竽充数。而特奥杜勒本人,虽然嗅到遗产,但是也厌恶讨人欢心的这种苦差使。枪骑兵见老头儿就心烦,老头儿见枪骑兵也看不顺眼。特奥杜勒中尉固然是个快活的家伙,但是好耍贫嘴,为人浮浪、庸俗;他固然是个随和的人,但是交了些狐朋狗友;他有不少情妇,这不错,而且还大谈特谈,这也不错,但是谈得实在糟糕。他的每一个长处,无不同缺陷相抵消。他讲述在巴比伦街兵营周围的各种艳遇,唠唠叨叨,听得吉诺曼先生厌腻极了。而且,特奥杜勒中尉前来探望,有时还穿着军装,戴上三色绶带,这就更糟,让人无法容忍了。吉诺曼先生终于对女儿说:“特奥杜勒让我厌烦了。你乐意就接待他。在和平时期,我不大赏识军人。我不知道比起拖战刀的人,我是否更不喜欢挥舞战刀的人。不过,战场上兵刃砍杀声,听起来终究不像战刀鞘拖在街道上的99lib•net声响那么可怜。况且,挺起胸膛像个勇猛的斗士,腰身又扎得像个小娘们儿,铠甲里面穿件女人紧身衣,这就倍加可笑了。一个男子汉要把握住自己,既不愣充好汉,也不忸怩作态,既不逞强好胜,也不甜言蜜语。把那特奥杜勒留给你自己吧。”

听他说“绝不行”的声调,马吕斯明白毫无希望了,他垂着头,身子摇摇晃晃,缓步穿过房间要离去,但是更像要死去的人。吉诺曼先生眼睛盯着他,就在马吕斯打开房门要出去的当儿,他不顾高龄,显出骄横惯了的老人那种急躁,几步跨上去,一把揪住马吕斯的衣领,用劲把他拉回房间,扔到扶手椅上,对他说道:

“来吧,聊聊,说说看,把你那风流事儿说给我听听,侃一侃,全讲出来!活见鬼!年轻人简直太傻啦!”

“您是来请求我原谅的吗?您已经认识了自己的过错吗?”

接着,九旬老人又声色俱厉地问道:

“一文钱也不挣?您只靠我给的那一千二百利弗尔生活喽?”

“赤条条!那么,她父亲是干什么的?”

“我认为不见得。”

马吕斯尴尬地答道:“先生……”

他衣衫褴褛,幸而烛光让灯罩遮住,昏暗中看不出来,只能分辨他那张平静而严肃,但又异常忧伤的面孔。

“没事儿,这是马吕斯先生。您向他问声好。先生要结婚。就这事儿,您走吧。”

“哈!哈!哈!您在心里一定这么念叨:没错儿!我去找那个老古董,找那个老糊涂虫去!真可惜我还不满二十五岁!否则的话,看我怎么抛给他一份措辞恭敬的催告书!看我怎么摆脱他!管他呢,我会对他说:老蠢货,你能见到我,应该乐疯了,我打算结婚,打算娶随便哪个小姐,随便什么先生的女儿,我没有鞋穿,她没有衬衣,没关系,我的事业、前途、青春、我这一生,全投进水中;我情愿脖子上拴个女人,一头扎进苦海里,这是我打定的主意,你必须赞成!而老化石一定赞成。好吧,我的孩子,随你便,把石头系在你脖子上,娶你那个什么吹风,你那个什么砍风……绝不行,先生!绝不行!”

“先生……”

“割风。”

“快追他去!把他追回来!我怎么招惹他啦?他疯啦!他走啦!噢!上帝啊!噢!上帝啊!这次,他再也不会回来啦!”

“绝不行!”

“先生!”马吕斯叫了一声。

“外公!”

“外公,”马吕斯继续说道,“我的好外公,您哪儿知道,我多爱她呀!您想象不出,我同她初次相遇,是在卢森堡公园,她常去那里;起初我没大注意,后来不知怎么回事儿,我就爱上她了。唉!这下子把我弄得好痛苦啊!现在行了,每天见面,我去她家,她父亲还不知道,您想想,他们要启程走了,我们是夜晚在花园里见面,不料,她父亲要带她去英国,于是我心里就合计:我得去见见外公,把事情跟他说说。他们若是真走了,首先我就要发疯,我会死的,我会一病不起,也会投水自尽。无论如何我得娶她,否则我就要发疯。这就是全部事实,原原本本,我想没有什么遗漏。她住在一座花园里,有一道铁栅门,是普吕梅街,靠近残废军人院。”

“不是,先生。”

老人补充一句:“也很像他。”

吉诺曼老头儿坐到马吕斯身边,现在他眉开眼笑,边听边品味马吕斯的声调,同时也深深品味一撮鼻烟,他听到普吕梅街的名字,就停止嗅鼻烟,余下的烟屑撒落在膝上。

终于盼来啦!已经四年啦!这回算抓住他了,可以说一眼就完全把他抓住了。他觉得他英俊、高贵、人品出众,长大了,也成人了,仪态端庄,样子十分可爱。他真想张开手臂,招呼他,起身冲上去,他的五脏六腑都融化在喜悦中,亲热的话语涨满胸膛,要流溢出来;总之,这一片慈爱之九九藏书网心萌发了,已经到了唇边,然而禀性难移,从他口里出来的反而是一句狠话。他口气生硬地问道:“您到这儿来干什么?”

他抬起苍老的头,枯瘦皱巴的拳头砸在桌子上,狂怒厉声吼道:

一天晚上,那是6月4日,吉诺曼先生还照样有一炉好火,他已打发女儿到隔壁房间做针线活,独自待在糊了牧羊图壁纸的房间里,双脚搭在壁炉柴架上,身后围着半圈科罗曼德尔制造的九折大屏风,整个人儿深深仰在锦缎面的太师椅中,臂肘支在桌子上,桌上点着两支有绿色灯罩的蜡烛,手里拿着一本书,但并不阅读。他按照自己的方式,穿着奇装异服,酷似加拉的旧肖像。他若是这样上街,身后准会跟一群人,因此,他女儿总给他罩一件主教式肥袍。他在家中,除了早晚起床和上床,一向不穿睡袍。“穿睡袍显老。”他常这么说。

老人的声音短促而嘶哑,说明他气愤到了极点。姨妈惶恐地看了看马吕斯,仿佛不大认识了,她没有打一个手势,也没有讲一句话,让她父亲一口气吹走,比狂风吹一根麦秸还快。

老人又以严厉的声音说:

同样还是粗声大气,可是现在却让人感到那么和善,那么温纯,那么坦率,那么慈祥,而马吕斯本已灰心丧气,忽又有了希望,这种转变来得太突然,他一时晕头转向,又激动万分。他坐到桌子旁边,烛光正巧照见他那身破衣烂衫,吉诺曼老头儿诧异地端详。

他让人在他卧室床头挂了一幅画像,醒来好头一眼就能看到,那是他另一个女儿十八岁时的旧画像,即死了的那个彭迈西夫人。他总看不够,有一天看着画像,随口说了一句:

“先生,可怜可怜我。”

有一次,他双膝并拢,眼睛微闭,一副颓丧的姿势坐在那里,他女儿大着胆子对他说:“父亲,您还总这么怨恨吗?……”

“先生,”马吕斯说道,“我知道您见到我就不高兴,不过,我来只是求您一件事,说完马上就走。”

吉诺曼外公讷讷说了一句:“请他进来吧。”

“正是这样,二十一岁,无职无业,每年一千二百利弗尔,彭迈西男爵夫人要去摊儿上买两苏的香芹。”

吉诺曼外公又惊又喜,一时愣住,半晌只看见一团光亮,就仿佛碰见了鬼神。他几乎要昏倒,是透过炫目的光芒才看见马吕斯的。那正是他,正是马吕斯!

他立刻翻抽屉,掏出一个钱袋,放在桌上:

他站起来,从地上拾起自己的帽子,步子沉稳而坚定地走向房门,到了门口转过身,向外公深施一礼,然后扬起头说道:

“她怎么称呼?”

他女儿还白费唇舌,说什么:“他毕竟是您的侄孙呀。”殊不知吉诺曼先生做外祖父做到了家,根本做不来叔祖父了。

老头儿仿佛遭了雷击,半晌未动弹,既说不出话,也喘不上来气,就好像有个拳头卡住喉咙。终于,他挣扎离开座椅,这个九十一岁的老人以他最快速度冲向门口,开了门喊道:“救命啊!救命啊!”

吉诺曼先生打断马吕斯的话,但他的口气又像自言自语:

“马吕斯先生贵姓?”

“可怜您,先生!一个青年,却要一个九十一岁的老头儿可怜!您走进人生,我就要退出去了;您去看戏,去跳舞,去咖啡馆,去打弹子,您有才华,能讨女人喜欢,您是个俊俏的小伙子,而我呢,大夏天对着炉火吐痰;您富有,拥有世间唯一的财富,而我穷苦,拥有老年的全部穷苦、病疾、孤独!您有三十二颗牙齿、一副好肠胃、一双明亮的眼睛,您有http://www.99lib•net力气,有胃口,身体健康,成天喜气洋洋,还有满头浓密的黑发,而我呢,甚至连白发也没了,我的牙齿掉了,腿走不动了,记忆力也丧失了,有三条街名我总弄混:夏洛街、寿姆街和圣克洛德街,我落到这种地步了;您的前途充满灿烂的阳光,而我已经深入黑夜,什么也看不见了;您喜欢追女人,这是自然的,而我在世上没人爱,您却求我可怜!不用说,莫里哀都没想到这一点。律师先生们,你们在法庭上若是开这种玩笑,我就由衷地祝贺你们。你们也太怪了。”

他女儿闻声赶来,用人也都来了。他声音嘶哑,又凄怆地说道:

“这事儿,你跟我聊聊吧!”

“您到底为什么还来这儿?”

“不知道。”

“可怜的马吕斯,您说的!那位先生是个怪人,是个无赖,是个爱虚荣、没心肝的小子,是个没灵魂、目中无人的恶棍。”

这话触动了吉诺曼先生,如果早点儿说,就能让他心软下来,可惜说得太迟了。老外公立起身,双手扶着手杖,嘴唇没了血色,额头颤动,但是他个头儿高,可以俯视躬身低头的马吕斯。

吉诺曼先生拉了拉铃,巴斯克应声推开房门。

到了第四天,他缄默了四小时,突然开了口,劈面对他女儿说:“我早就荣幸地请求过吉诺曼小姐,永远也不要向我提起他。”

“好,这就对啦!叫我外公,回头你就瞧好吧!”

“唔,我明白了,是因为那姑娘富有吧?”

马吕斯缄口不答,吉诺曼先生接着问道:

“怎么!没有嫁妆?”

吉诺曼先生真希望马吕斯投入他的怀抱。他对马吕斯不满,也对他自己不满。他感到自己的态度太生硬,马吕斯的态度太冷淡。这老人感到内心充满了温情和哀怨,而表面又只能显得那么冷酷,这真叫他气恼和难以忍受。苦涩的滋味又上来了。他口气粗暴地打断马吕斯的话:

“哎呀呀!”老人说道。

“喏,这是一百金币,拿去买顶帽子吧。”

“外公!”马吕斯又叫了一声。

“说说看,您找我到底有什么事?”

“先生能接见马吕斯先生吗?”

“怨恨可怜的马吕斯吗?”

“不知道,”巴斯克见主人那神情深感意外,胆怯地回答,“我没有见到人,是妮科莱特刚告诉我的,她说,有个年轻人求见,您就说是马吕斯先生。”

“割风小姐。”

“割什么?”

不大工夫,房门重又打开,吉诺曼小姐出现在门口,但是没有进屋。马吕斯垂着手臂,立在那里一声不吭,一副犯了罪的样子;吉诺曼先生在屋里踱来踱去。他转身对女儿说:

“您让我,让您这外公想念,您离开我家,不知跑到什么地方去,您让您那姨妈多伤心啊!可以想象得出来,您是去过单身汉生活,这就方便多了,当个花花公子,要什么钟点回家都行,可以吃喝玩乐。可是,您连信儿也不给我捎来点儿,欠了债也不让我偿还,您就是要胡闹,当个砸人家玻璃的捣蛋鬼。过了四年,您才回来找我,没别的话,只求我一件事儿!”

吉诺曼外公满怀深情和苦涩想念马吕斯,往往苦涩的味儿更重些。他那变得苦涩的深情,到头来总要沸腾,并转化为恼恨。到这一步,他只能死了这条心,接受撕肝裂胆的痛苦。他开始明白了,时至今日,再也没有理由指望了,马吕斯要回来早该回来了,不能再盼了,应当尽量习惯于这种想法:事情无可挽回,到死也不会再见到“那位先生”了。然而,他的整个天性却起而抗争,他那古老的亲情也不肯罢休。“怎么!”他常说,这已成为他痛苦时的口头禅,“他不会回来啦!”说罢,他的秃头就垂到胸前,失神地凝视炉膛里的灰烬,眼神凄迷而忧愤。

他跑过去,用颤抖的双手推开临街的窗户,大半个身子探出去,巴斯克和妮科莱特只好从后边拉住,他连声喊叫: