第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗

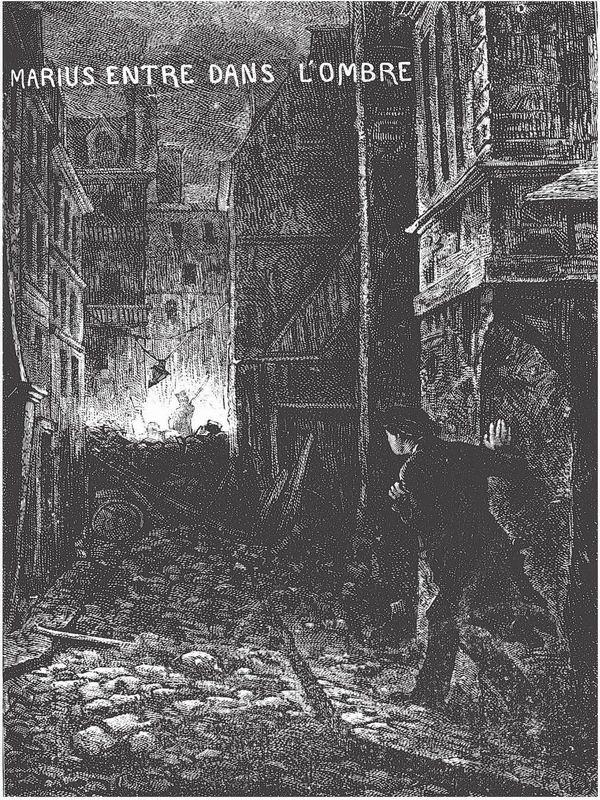

第十三卷 马吕斯走进黑暗

三 边缘

第十三卷 马吕斯走进黑暗

三 边缘

- 目录

- 译序

- 作者序

- 第一部 芳汀 第一卷 正义者

- 一 米里哀先生

- 二 米里哀先生改称卞福汝主教

- 三 好主教摊上苦教区

- 四 言行一致

- 五 主教袍件件穿得太久

- 第一部 芳汀 第一卷 正义者

- 六 主教托谁看管住宅

- 七 克拉瓦特

- 八 酒后哲学

- 九 妹子叙述的兄长

- 十 主教面对鲜为人知的贤哲

- 十一 保留态度

- 十二 卞福汝主教的孤寂

- 第一部 芳汀 第一卷 正义者

- 十三 他所信仰的

- 十四 他所思考的

- 第一部 芳汀 第二卷 沉沦

- 一 一天行程的傍晚

- 二 向明智建议的谨慎

- 三 盲目服从的英勇气概

- 四 详细介绍蓬塔利埃奶酪厂

- 第一部 芳汀 第二卷 沉沦

- 五 宁静

- 六 冉阿让

- 七 绝望的内涵

- 八 波涛与亡魂

- 九 新的伤害

- 十 人醒来

- 十一 他干的事

- 第一部 芳汀 第二卷 沉沦

- 十二 主教工作

- 十三 小杰尔卫

- 第一部 芳汀 第三卷 1817年

- 一 1817年

- 二 两伙四人帮

- 三 四对四

- 四 托洛米埃唱起西班牙歌

- 第一部 芳汀 第三卷 1817年

- 五 绷吧达酒馆

- 六 相爱篇

- 七 托洛米埃的高见

- 八 一匹马倒下

- 九 一场欢乐的欢乐结局

- 第一部 芳汀 第四卷 寄放,有时便是断送

- 一 一位母亲遇见另一位母亲

- 第一部 芳汀 第四卷 寄放,有时便是断送

- 二 两副贼面孔的素描

- 三 云雀

- 第一部 芳汀 第五卷 下坡路

- 一 黑玻璃制造业一大进步

- 二 马德兰

- 三 在拉斐特银行的存款

- 四 马德兰先生服丧

- 第一部 芳汀 第五卷 下坡路

- 五 天边隐约的闪电

- 六 割风老爹

- 七 割风在巴黎当园丁

- 八 维克图尼安太太为道德花了三十五法郎

- 九 维克图尼安太太得逞了

- 十 得逞的后果

- 十一 基督解救我们

- 第一部 芳汀 第五卷 下坡路

- 十二 巴马塔林先生的无聊

- 十三 警察局处理问题

- 第一部 芳汀 第六卷 沙威

- 一 开始休息

- 二 “冉”如何变成“尚”

- 第一部 芳汀 第七卷 尚马秋案件

- 一 辛朴利思嬷嬷

- 第一部 芳汀 第七卷 尚马秋案件

- 二 斯科弗莱尔师傅的洞察力

- 三 脑海中的风暴

- 四 睡眠中的痛苦状

- 五 棍子别住车轮

- 六 辛朴利思嬷嬷受考验

- 七 到达即备回程的行客

- 八 贵宾席

- 第一部 芳汀 第七卷 尚马秋案件

- 九 罪证拼凑所

- 十 否认的方式

- 十一 尚马秋越发惊奇

- 第一部 芳汀 第八卷 祸及

- 一 马德兰先生在什么镜中照发

- 二 芳汀幸福了

- 三 沙威得意

- 第一部 芳汀 第八卷 祸及

- 四 重新行使权力

- 五 合适的坟墓

- 第二部 珂赛特 第一卷 滑铁卢

- 一 从尼维勒来时所见

- 二 乌果蒙

- 三 1815年6月18日

- 四 A

- 第二部 珂赛特 第一卷 滑铁卢

- 五 战役的烟云模糊处

- 六 下午四点钟

- 七 拿破仑心绪极佳

- 八 皇帝问向导一句话

- 九 意料之外

- 十 圣约翰山高地

- 十一 拿破仑的坏向导,布吕歇的好向导

- 第二部 珂赛特 第一卷 滑铁卢

- 十二 羽林军

- 十三 大难

- 十四 最后一个方阵

- 十五 康伯伦

- 十六 将军的分量

- 十七 滑铁卢是好事吗

- 十八 神权东山再起

- 第二部 珂赛特 第一卷 滑铁卢

- 十九 战场夜景

- 第二部 珂赛特 第二卷 洛里翁战舰

- 一 24601号变成9430号

- 二 或许是两句鬼诗

- 三 只有事先准备好才会一锤断脚镣

- 第二部 珂赛特 第三卷 履行对死者的诺言

- 一 蒙菲郿的用水问题

- 第二部 珂赛特 第三卷 履行对死者的诺言

- 二 相得益彰的两副肖像

- 三 人要喝酒,马要饮水

- 四 娃娃上场

- 五 孤苦伶仃的小姑娘

- 六 或许能证明布拉驴儿的聪明

- 七 珂赛特同陌生人并排走在黑夜中

- 八 接待一个可能富有的穷人的麻烦

- 第二部 珂赛特 第三卷 履行对死者的诺言

- 九 德纳第耍手段

- 十 弄巧成拙

- 十一 9430号再现,珂赛特中彩

- 第二部 珂赛特 第四卷 戈尔博老屋

- 一 戈尔博先生

- 二 枭和莺的巢

- 三 两种不幸连成幸福

- 第二部 珂赛特 第四卷 戈尔博老屋

- 四 二房东的发现

- 五 一枚五法郎银币的落地声

- 第二部 珂赛特 第五卷 夜猎狗群寂无声

- 一 曲线战略

- 二 奥斯特利茨桥上幸而行车

- 三 看看1727年巴黎市区图

- 四 探索逃路

- 第二部 珂赛特 第五卷 夜猎狗群寂无声

- 五 有煤气路灯便不可能

- 六 谜的开端

- 七 谜的续篇

- 八 谜上加谜

- 九 佩戴铃铛的人

- 十 沙威如何扑空

- 第二部 珂赛特 第六卷 小皮克普斯

- 第二部 珂赛特 第六卷 小皮克普斯

- 一 皮克普斯小街六十二号

- 二 马尔丹·维尔加分支

- 三 严厉

- 四 乐事

- 五 弛心

- 六 小修院

- 七 昏暗中几个身影

- 第二部 珂赛特 第六卷 小皮克普斯

- 八 人心在前石在后

- 九 修女巾下一世纪

- 十 永敬修会的起源

- 十一 小皮克普斯的结局

- 第二部 珂赛特 第七卷 题外话

- 一 修道院,抽象意念

- 二 修道院,历史事实

- 第二部 珂赛特 第七卷 题外话

- 三 什么情况下可尊重过去

- 四 从本质看修院

- 五 祈祷

- 六 祈祷的绝对善

- 七 慎于责备

- 八 信仰,法则

- 第二部 珂赛特 第八卷 墓地来者不拒

- 第二部 珂赛特 第八卷 墓地来者不拒

- 一 如何进入修院

- 二 割风为难

- 三 纯洁嬷嬷

- 四 冉阿让俨然读过欧斯丹·卡斯提约

- 五 酒鬼不足以长生不死

- 六 在棺木里

- 七 “别遗失工卡”这句成语的出典

- 第二部 珂赛特 第八卷 墓地来者不拒

- 八 答问成功

- 九 隐修

- 第三部 马吕斯 第一卷 从其原子看巴黎

- 一 小不点儿

- 二 他的一些特征

- 三 他有趣

- 四 他可能有用

- 第三部 马吕斯 第一卷 从其原子看巴黎

- 五 他的疆界

- 六 一点历史

- 七 在印度等级中,也许有流浪儿的地位

- 八 末代国王的妙语

- 九 高卢古风

- 十 瞧这巴黎,瞧这人

- 十一 嘲笑,统治

- 第三部 马吕斯 第一卷 从其原子看巴黎

- 十二 人民潜在的未来

- 十三 小伽弗洛什

- 第三部 马吕斯 第二卷 大绅士

- 一 九十岁和三十二颗牙

- 二 有其主,必有其屋

- 三 明慧

- 四 长命百岁

- 第三部 马吕斯 第二卷 大绅士

- 五 巴斯克和妮珂莱特

- 六 略谈马侬及其两个孩子

- 七 规矩:晚上才会客

- 八 两个不成双

- 第三部 马吕斯 第三卷 外祖父和外孙子

- 一 古老客厅

- 二 当年一个红鬼

- 第三部 马吕斯 第三卷 外祖父和外孙子

- 三 愿他们安息

- 四 匪徒的下场

- 五 去做弥撒能变成革命派

- 六 遇见教堂财产管理员的后果

- 七 追小妞儿

- 八 大理石碰花岗岩

- 第三部 马吕斯 第四卷 ABC朋友会

- 第三部 马吕斯 第四卷 ABC朋友会

- 一 几乎载入史册的一个团体

- 二 博须埃悼勃隆多的诔词

- 三 马吕斯的惊奇

- 四 穆赞咖啡馆后厅

- 五 扩大视野

- 六 窘境

- 第三部 马吕斯 第五卷 苦难的妙处

- 第三部 马吕斯 第五卷 苦难的妙处

- 一 马吕斯穷困潦倒

- 二 马吕斯清贫寒苦

- 三 马吕斯长大成人

- 四 马伯夫先生

- 五 穷是苦的睦邻

- 六 替身

- 第三部 马吕斯 第六卷 双星会

- 第三部 马吕斯 第六卷 双星会

- 一 绰号:姓氏形成方式

- 二 有了光

- 三 春天的效力

- 四 大病初发

- 五 布贡妈连遭雷击

- 六 被俘

- 七 猜测U字谜

- 第三部 马吕斯 第六卷 双星会

- 八 残废军人也有乐子

- 九 失踪

- 第三部 马吕斯 第七卷 咪老板

- 一 坑道和坑道工

- 二 底层

- 三 巴伯、海口、囚底和蒙巴纳斯

- 四 黑帮的组成

- 第三部 马吕斯 第八卷 坏穷人

- 一 马吕斯寻觅一个戴帽子姑娘,却遇到一个戴鸭舌帽的男子

- 二 发现

- 三 四面人

- 四 贫穷一朵玫瑰花

- 五 天赐的窥视孔

- 六 人兽窟

- 七 战略战术

- 第三部 马吕斯 第八卷 坏穷人

- 八 光明照进陋室

- 九 容德雷特几乎挤出眼泪

- 十 包车每小时两法郎

- 十一 穷苦为痛苦效劳

- 十二 白先生那五法郎的用场

- 十三 在僻静地方单独相对,想必他们不会念“天父”

- 十四 警察给律师两个“拳头”

- 第三部 马吕斯 第八卷 坏穷人

- 十五 容德雷特采购

- 十六 又听见套用1832年英国流行曲调的一首歌

- 十七 马吕斯那五法郎的用场

- 十八 马吕斯的两把椅子相对摆着

- 十九 心系暗处

- 二十 陷阱

- 二十一 还应先捉受害人

- 第三部 马吕斯 第八卷 坏穷人

- 二十二 在第三卷啼叫的孩子

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第一卷 几页历史

- 一 善始

- 二 不善终

- 三 路易-菲力浦

- 四 基础下的裂缝

- 五 历史经历而又无视的事实

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第一卷 几页历史

- 六 安灼拉及其副手

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第二卷 爱波妮

- 一 云雀场

- 二 监狱孵化中的罪恶胚胎

- 三 马伯夫老头儿见了鬼

- 四 马吕斯见了鬼

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第三卷 普吕梅街的宅院

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第三卷 普吕梅街的宅院

- 一 幽室

- 二 冉阿让加入国民卫队

- 三 叶茂枝繁

- 四 换了铁栅门

- 五 玫瑰发现自己是武器

- 六 开战

- 七 你愁我更愁

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第三卷 普吕梅街的宅院

- 八 锁链

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第四卷 人助也许是天助

- 一 外伤内愈

- 二 普卢塔克大妈自有说法

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第五卷 结局不像开端

- 一 荒园和兵营相结合

- 二 珂赛特的恐惧

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第五卷 结局不像开端

- 三 都圣添枝加叶

- 四 石头下面一颗心

- 五 珂赛特看信之后

- 六 老人往往走得好

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第六卷 小伽弗洛什

- 一 风的恶作剧

- 二 小伽弗洛什借了拿破仑大帝的光

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第六卷 小伽弗洛什

- 三 越狱的波折

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第七卷 黑话

- 一 源

- 二 根

- 三 哭的黑话和笑的黑话

- 四 两种责任:关注和期望

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第八卷 销魂和忧伤

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第八卷 销魂和忧伤

- 一 充满阳光

- 二 美满幸福醉倒人

- 三 阴影初现

- 四 Cab,英语是滚,黑话是叫

- 五 夜间之物

- 六 马吕斯回到现实,住址给了珂赛特

- 七 老年心和青年心开诚相见

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第九卷 他们去哪里?

- 一 冉阿让

- 二 马吕斯

- 三 马伯夫先生

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十卷 1832年6月5日

- 一 问题的表象

- 二 问题的实质

- 三 一次葬礼:再生之机

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十卷 1832年6月5日

- 四 沸腾的场面历历在目

- 五 巴黎的古怪

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十一卷 原子同风暴称兄道弟

- 一 伽弗洛什的诗来源的几点说明一位学士院院士对此诗的影响

- 二 伽弗洛什向前进

- 三 理发师的正当愤怒

- 四 孩子惊遇老人

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十一卷 原子同风暴称兄道弟

- 五 老人

- 六 新战士

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十二卷 科林斯

- 一 科林斯创业史

- 二 先议为快

- 三 夜色逐渐笼罩格朗太尔

- 四 力图安慰于什卢寡妇

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十二卷 科林斯

- 五 准备

- 六 等待

- 七 在劈柴街入列的那个汉子

- 八 关于也许名不副实的勒·卡布克的几个问号

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十三卷 马吕斯走进黑暗

- 一 从普吕梅街到圣德尼区

- 二 巴黎鸟瞰图

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十三卷 马吕斯走进黑暗

- 三 边缘

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十四卷 绝望的壮举

- 一 旗——第一幕

- 二 旗——第二幕

- 三 当初伽弗洛什还不如接受安灼拉的卡宾枪

- 四 火药桶

- 五 若望·普鲁维尔诗的终句

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十四卷 绝望的壮举

- 六 生也苦死也苦

- 七 计程能手伽弗洛什

- 第四部 普吕梅街牧歌和圣德尼街史诗 第十五卷 武人街

- 一 吸墨纸,泄密纸

- 二 流浪儿敌视路灯

- 三 在珂赛特和都圣睡梦之时

- 四 伽弗洛什的过度热忱

- 第五部 冉阿让 第一卷 四堵墙中的战争

- 一 圣安托万城郊区的漩涡,神庙城郊区的险礁

- 二 深渊中不交谈,又有什么可干?

- 三 明与晦

- 四 减五加一

- 五 街垒顶上放眼望

- 六 马吕斯怔忡,沙威干脆

- 七 形势严重

- 第五部 冉阿让 第一卷 四堵墙中的战争

- 八 炮手引起重视了

- 九 运用偷猎者的古老技巧和这种百发百中的枪法影响了1796年的判决

- 十 曙光

- 十一 弹不虚发,却不伤人

- 十二 混乱维护秩序

- 十三 掠过的希望之光

- 十四 安灼拉的情人留名处

- 第五部 冉阿让 第一卷 四堵墙中的战争

- 十五 伽弗洛什出击

- 十六 长兄如何成父亲

- 十七 死去的父亲等待将死的儿子

- 十八 秃鹫变成猎物

- 十九 冉阿让报复

- 二十 死者有理,活人无过

- 二十一 英雄们

- 第五部 冉阿让 第一卷 四堵墙中的战争

- 二十二 步步进逼

- 二十三 俄瑞斯忒斯挨饿,皮拉得斯大醉

- 二十四 俘虏

- 第五部 冉阿让 第二卷 利维坦的肚肠

- 一 大地富了海洋

- 二 下水道的古代史

- 三 勃吕纳梭

- 第五部 冉阿让 第二卷 利维坦的肚肠

- 四 鲜为人知的细节

- 五 现时的进步

- 六 未来的进步

- 第五部 冉阿让 第三卷 出污泥而不染

- 一 阴沟及其惊人处

- 二 说明

- 三 跟踪

- 第五部 冉阿让 第三卷 出污泥而不染

- 四 他也背负十字架

- 五 流沙阴险似女人

- 六 地陷

- 七 有时以为到岸却搁浅

- 八 撕下的一块衣襟

- 九 行家看马吕斯似已殒命

- 十 不要命的孩子回来了

- 第五部 冉阿让 第三卷 出污泥而不染

- 十一 于绝对中动摇

- 十二 外祖父

- 第五部 冉阿让 第四卷 沙威出了轨

- 第五部 冉阿让 第五卷 祖孙俩

- 一 旧地重游,又见钉有锌皮的大树

- 二 马吕斯走出内战,准备家战

- 三 马吕斯进攻

- 第五部 冉阿让 第五卷 祖孙俩

- 四 吉诺曼小姐终于不再小视割风先生腋下夹来的东西

- 五 现金存放在森林,远胜交给公证人

- 六 二老各以不同方式为珂赛特幸福尽力

- 七 幸福萦绕依稀梦

- 八 两个无法寻到的人

- 第五部 冉阿让 第六卷 不眠之夜

- 一 1833年2月16日

- 第五部 冉阿让 第六卷 不眠之夜

- 二 冉阿让总吊着手臂

- 三 形影不离

- 四 “不死的肝脏”

- 第五部 冉阿让 第七卷 最后一口苦酒

- 一 七重天和天外天

- 二 披露中的模糊处

- 第五部 冉阿让 第八卷 人生苦短暮晚时

- 第五部 冉阿让 第八卷 人生苦短暮晚时

- 一 楼下房间

- 二 又退几步

- 三 他们忆起普吕梅街花园

- 四 吸力和止息

- 第五部 冉阿让 第九卷 最终的黑暗,最终的曙光

- 一 怜悯不幸者,宽宥幸福人

- 二 最后闪亮灯油尽

- 第五部 冉阿让 第九卷 最终的黑暗,最终的曙光

- 一 怜悯不幸者,宽宥幸福人

- 二 最后闪亮灯油尽

- 三 割风马车当年扛得起,羽毛管笔如今也嫌重

- 四 墨水却还人清白

- 五 黑夜后面有光明

- 六 荒草掩蔽雨冲洗

- 上一页下一页

马吕斯万念俱灰,横下一条心,但还有点犹豫,总之,面对自己要采取的行动,心中不免悸动,他一边这样思前想后,目光一边在街垒里游荡。起义者一动不动,在那里边低声交谈,这种近乎寂静的氛围,令人感到已进入等待的最后阶段。马吕斯还注意到,在他们上方四楼的一个窗口,有一个观望者或者目击者,那神态特别凝注。那正是勒·卡布克杀害的看门人。仅凭插在石头中的火炬的光亮,从下面望去,只能影影绰绰看见那个脑袋。那张惊骇而灰白的脸静止不动,头发倒竖,两眼圆睁,定睛注视着,嘴张得老大,俯瞰着街道,一副看热闹的姿势,在昏惨惨的光亮中,那形象怪异到了极点。可以说,那是死者在凝望将死的人。那脑袋流出的血长长的一条,好似暗红的线,从四楼窗口一直淌到二楼才凝止。

然而,从圣厄斯塔什教堂方向堵住麻厂街的那排高楼房顶,由一片红光鲜明地映现在黑暗的天空上。那正是科林斯街垒里燃着的那支火炮的反光。马吕斯朝红光走去,一直走到甜菜市场,隐约望见布道修士街黑洞洞的路口。他走了进去。起义的哨兵守在这条街的另一头,没有发现他。他感到他来找的地点近在咫尺,于是踮起脚往前走,到达那小半截蒙德图尔街的拐角;我们记得,这是安灼拉保留与外界的唯一通道。马吕斯走到左侧最后一幢楼房的拐角,探过头去,张望这半截蒙德图尔小街。

内战在他面前张开大口,犹如无底洞,他就要掉进去。

猛地他又抬起头来。他的头脑刚刚进行一场大规模的矫正。接近坟墓的人,思想就要膨胀,临死的人,看得更加真切。也许他感到即将投身的行动所产生的幻象,在他看来不再是可悲的,而是高尚的。不知内心起了什么作用,在思想的慧眼前,街垒战忽然变了模样。沉思默想中的所有纷纷扰扰的问号,重又蜂拥而至,但是不再使他心烦意乱了。每个问号他都回答了。

内战?这是什么意思?难道还有一种外战吗?人之间的任何战争,不全是手足之间的战争吗?战争只能以其目的定性。既谈不上外战,也谈不上内战,只有正义和非正义之分。只要人类还没有进入大同世界,战争就可能是必要的,至少,急促的未来推动拖延的过去的那种战争是必要的。那种战争有什么可指责的呢?唯有用来扼杀人权、进步、理智、文明和真理的时候,战争才变得可耻,利剑才变成匕首,无论内战还是外战,都是非正义的,统统是犯罪。除了正义这个神圣的尺度,战争的一种形式有什么权利贬斥另一种形式呢?华盛顿的利剑有什么权利否认加米尔·德穆兰的长矛呢?莱奥尼达斯抵御外族,提莫莱昂反抗暴君,哪一个更伟大呢?一个是捍卫者,一个是解放者。能不分青红皂白,一概谴责城市内部的武装之举吗?那么,布鲁图斯、马塞尔、布兰肯海因的阿诺德、科利尼,不是全可以称为歹徒吗?荆丛战吗?街巷战吗?有何不可呢?这正是昂比奥里克斯昂、阿特威尔德、马尼克斯、佩拉吉所进行的战争。不过,昂比奥里克斯是为反抗罗马而战,阿特威尔德是为反抗法国而战,马尼克斯是为反抗西班牙而战,佩拉吉是为抵抗摩尔人而战。要知道,君主制,就是外族;压迫,就是外族;神权,也是外族。武力侵犯地理疆界,而专制制度则侵犯精神疆界。驱逐暴君或驱逐英国人,这两者都是收复国土。到了一定时候,仅仅抗议就不够了;谈罢哲学,则需行动;思想开路,武力完成;《被缚的普罗米修斯》开场,阿里斯托吉通收场;百科全书照亮灵魂,8月10日激发灵魂。埃斯库罗斯之后,则有色拉西布洛斯;狄德罗之后,则有丹东。人民大众,总有接受主子支配的一种倾向。乌合之众沉积暮气。一群人凑在一起就容易唯唯诺诺。对待他们,必须推动、鞭策,用解放自身这样利益去激励,用真理刺痛他们的眼睛,向他们大把大把投去强烈的光。必须用同他们性命攸关的问题敲打他们,用这种电闪雷鸣促使他们猛醒。因此,警钟和战争是必不可少的。必须有伟大的战士挺身而起,以英勇的精神照耀各国人民,摇撼笼罩在神权、武功、威力、信仰狂热、不负责任的政权和专制君主阴影下的可悲人民:浑浑噩噩的众生,只一味欣赏黑暗势力的辉煌所展现的暮色壮景。打倒暴君!这是什么话呀?究竟指谁呢?把路易-菲力浦称为暴君吗?不对,他不见得比路易十六更专制。他们两位都是历史习惯称作好国王的人;然而,原则不容阉割,真理的逻辑是直线条的,其特性恰恰是绝不迁就,绝不退让,任何践踏人的行为都必须扼制;路易十六身上有神权,而路易-菲力浦则有波旁血统;在一定程度上,他们二人都代表了践踏人权的势力,为了全面清除篡夺的权力,就必须打倒他们;势在必行,因为法国一贯是开路先锋。君主一旦在法国倒台,就会在各国纷纷倒台。总之,重树社会真理,将宝座还给自由,将人民还给人民,将主权还给人,将紫金冠重新戴到法兰西的头上,彻底恢复理智和公正,让每人恢复自我,根除一切敌对的苗头,扫荡君主制在通往世界大同的路上设置的障碍,重新让人类掌握人权,请问,还有什么比这更正义的事业呢?还有什么比这更伟大的战争呢?这类战争能创建和平。一座由偏见、特权、迷信、谎言、敲诈、流弊、暴力、罪恶和黑暗构成的巨大堡垒,连同它的仇恨的塔楼,还屹立在这个世界上。必须将它摧毁。必须将这庞然大物夷为平地。在奥斯特利茨打胜仗,意义固然重大,但是攻克巴士底狱,意义则无比深远。九九藏书网www•99lib.netwww.99lib.net

这实在太可怕了。可是怎么办呢?没有珂赛特还活下去,这他办不到。既然珂赛特走了,他只有一死。他不是向她保证过,情愿一死吗?她深知这一点,却还是走了,表明她并不把马吕斯的死活放在心上。而且,她明明知道他的地址,却没有告诉他一声,没有留下一句话,也没有写封信,显然她不爱他啦!现在他何必活着,还活在世上干什么?再说了,已经到了这个地方,怎么,还要后退?已经接近危险,还要逃离?已经前来看了街垒里的情景,还要躲避?战战兢兢地躲避,同时说道:的确,这样我可受不了,我看到了,这就足够了,这是内战,我还是走开!他的朋友们在等待他,也许正需要他,他却丢下不管!他们一小撮人对付一支军队!全都弃置不顾:爱情、友谊、自己的诺言,全都抛开!以爱国为借口掩饰自己的怯懦!绝不能这样做,他父亲的幽灵,如果此刻就在这黑暗中,看见他后退,肯定要用剑背抽打他的腰,怒斥他:向前进,胆小鬼!九-九-藏-书-网

这不幸的青年却拣一块墙角石坐下,叉起胳臂,开始想他父亲。

小街右侧那些楼房遮挡,他望不见酒楼的其余部分,也望不见大街垒和红旗。

想到这里,他不禁打了个寒战。

马吕斯走到菜市场。

想想看,他父亲为什么要气愤呢?在某种情况下,起义难道不会升华为替天行道吗?他是彭迈西上校的儿子,如果投入眼下的战斗,又怎么会降低人格呢?固然,这里不是蒙米赖,也不是尚波贝尔,而是另外一回事。现在要捍卫的不是神圣的领土,而是神圣的思想。不错,祖国在呻吟,然而人类却欢呼。况且,祖国真的在呻吟吗?法兰西流血,然而自由却微笑了;而面对自由的笑容,法兰西就忘记伤痛了。如果从更高的角度观察事物,内战又如何解释呢?

他隐没在麻厂街投下的一大片暗影中,望见小街和麻厂街的黑暗拐角靠里一点,街道上有点亮光,看见酒楼一角,以及后面在一道畸形墙壁里眨眼的一盏灯笼,还看见枪放在膝上蹲着的一伙人。那一些同他相距仅有十图瓦兹。那就是街垒的内部。

谁都有这种切身体验,即使陷入极为凶险的绝境,灵魂也能保持冷静,从容地思考,这种奇特的性能正表明灵魂复杂而奇妙:既附着肉体又无所不在,往往有这种情形,在悲痛欲绝、激愤无望时,在极度沮丧的悲切自语中,灵魂还能分析事理,探讨问题。思绪纷乱尚有逻辑,在思想的狂风暴雨中,推理的线索飘荡而不中断。这正是马吕斯的精神状态。

马吕斯又想道,现在又轮到他了,他的时刻终于来到,他要继承父志,也同样英勇顽强,无所畏惧,冲进枪林弹雨,用胸膛去迎刺刀,不怕流血牺牲,扑向敌人,扑向死亡,现在轮到他投入战争,奔赴战场了,然而,他奔赴的战场,却是街道,他要投入的战争,却是内战!99lib•net

他想起父亲那把剑,竟然让外祖父卖给旧货店,令他痛惜万分。现在他思忖道,那把英勇而贞洁的剑,逃脱他的手,负气隐遁到黑暗中,不失为明智之举;它这样避世隐居,是聪明的表现,预见到未来,预感到暴动,即水沟的战争,街巷的战争,地窖通风口的射击,从背后的偷袭并遭受的袭击;它从马伦戈和弗里斯兰归来,就不愿意去麻厂街了,它随同那位父亲作战之后,就不愿意跟这个儿子来打仗啦!马吕斯还想道,那把剑此刻若是在这里,当初在父亲临终的榻前,他若是接过来,敢于握在手中,带去投入法国人之间在十字街头的这场战斗,那么毫无疑问,那把剑就会烧灼他的手,就会像天使的剑那样,在他面前化为烈焰!他暗暗庆幸那把剑不在跟前,已不知下落,这样很好,天公地道,他外祖父才真正捍卫了他父亲的荣誉,上校的那把剑给拍卖掉,卖给旧货商,丢进废铁堆里,总比今天用来让祖国流血强得多。

马吕斯只需再跨一步。

他受纷乱思绪的困扰,慢慢低下头去。

想着想着,他伤心落泪了。

比起附近那些街道,这里更宁静,更黝黯,更加静止不动,就好像墓穴的冰冷的宁静钻出地面,弥漫在空间。

那个彭迈西上校十分英勇,曾是多么自豪的战士,在共和时期守卫了法国的边境,还跟随皇帝到达亚洲的边界,他见过热那亚、亚历山大城、米兰、都灵、马德里、维也纳、德累斯顿、柏林、莫斯科,他在欧洲每一个胜利的战场都洒了鲜血,也就是马吕斯脉管里流淌的血,他一生过着军旅生活,腰扎武装带,肩章的穗子飘在胸前,硝烟熏黑了军徽,头盔将前额压出皱纹,在木棚、军营、露营地、战地医院里打发日子,东征西讨二十年,未老先衰,头发已经斑白,脸上带着刀疤,回到家乡,总是笑容满面,平易近人,又安分,又令人敬佩,像孩子一样纯洁,为法兰西贡献出了一切,没有做过一点损害祖国的事情。